Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

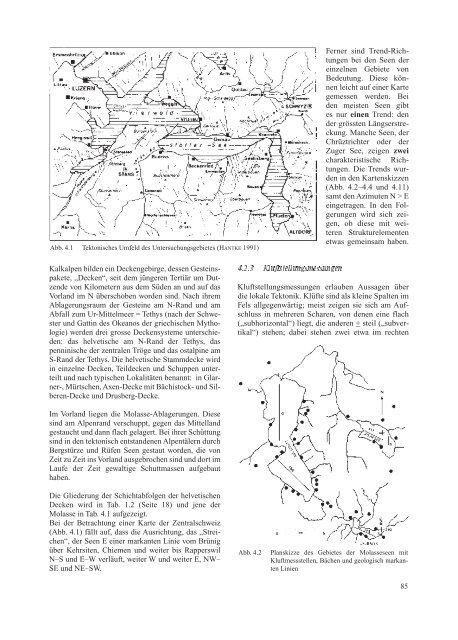

Abb. 4.1 Tektonisches Umfeld des Untersuchungsgebietes (HANTKE 1991)<br />

Kalkalpen bilden ein Deckengebirge, dessen Gesteinspakete,<br />

„Decken“, seit dem jüngeren Tertiär um Dutzende<br />

von Kilometern aus dem Süden an <strong>und</strong> auf das<br />

Vorland im N überschoben worden sind. Nach ihrem<br />

Ablagerungsraum der Gesteine am N-Rand <strong>und</strong> am<br />

Abfall zum Ur-Mittelmeer = Tethys (nach der Schwester<br />

<strong>und</strong> Gattin des Okeanos der griechischen Mythologie)<br />

werden drei grosse Deckensysteme unterschieden:<br />

das helvetische am N-Rand der Tethys, das<br />

penninische der zentralen Tröge <strong>und</strong> das ostalpine am<br />

S-Rand der Tethys. Die helvetische Stammdecke wird<br />

in einzelne Decken, Teildecken <strong>und</strong> Schuppen unterteilt<br />

<strong>und</strong> nach typischen Lokalitäten benannt: in Glarner-,<br />

Mürtschen, Axen-Decke mit Bächistock- <strong>und</strong> Silberen-Decke<br />

<strong>und</strong> Drusberg-Decke.<br />

Im Vorland liegen die Molasse-Ablagerungen. Diese<br />

sind am Alpenrand verschuppt, gegen das Mittelland<br />

gestaucht <strong>und</strong> dann flach gelagert. Bei ihrer Schüttung<br />

sind in den tektonisch entstandenen Alpentälern durch<br />

Bergstürze <strong>und</strong> Rüfen Seen gestaut worden, die von<br />

Zeit zu Zeit ins Vorland ausgebrochen sind <strong>und</strong> dort im<br />

Laufe der Zeit gewaltige Schuttmassen aufgebaut<br />

haben.<br />

Die Gliederung der Schichtabfolgen der helvetischen<br />

Decken wird in Tab. 1.2 (Seite 18) <strong>und</strong> jene der<br />

Molasse in Tab. 4.1 aufgezeigt.<br />

Bei der Betrachtung einer Karte der Zentralschweiz<br />

(Abb. 4.1) fällt auf, dass die Ausrichtung, das „Streichen“,<br />

der Seen E einer markanten Linie vom Brünig<br />

über Kehrsiten, Chiemen <strong>und</strong> weiter bis Rapperswil<br />

N–S <strong>und</strong> E–W verläuft, weiter W <strong>und</strong> weiter E, NW–<br />

SE <strong>und</strong> NE–SW.<br />

Ferner sind Trend-Richtungen<br />

bei den Seen der<br />

einzelnen Gebiete von<br />

Bedeutung. Diese können<br />

leicht auf einer Karte<br />

gemessen werden. Bei<br />

den meisten Seen gibt<br />

es nur einen Trend: den<br />

der grössten Längserstreckung.<br />

Manche Seen, der<br />

Chrüztrichter oder der<br />

Zuger See, zeigen zwei<br />

charakteristische Richtungen.<br />

Die Trends wurden<br />

in den Kartenskizzen<br />

(Abb. 4.2–4.4 <strong>und</strong> 4.11)<br />

samt den Azimuten N > E<br />

eingetragen. In den Folgerungen<br />

wird sich zeigen,<br />

ob diese mit weiteren<br />

Strukturelementen<br />

etwas gemeinsam haben.<br />

Kluftstellungsmessungen erlauben Aussagen über<br />

die lokale Tektonik. Klüfte sind als kleine Spalten im<br />

Fels allgegenwärtig; meist zeigen sie sich am Aufschluss<br />

in mehreren Scharen, von denen eine flach<br />

(„subhorizontal“) liegt, die anderen + steil („subvertikal“)<br />

stehen; dabei stehen zwei etwa im rechten<br />

Abb. 4.2 Planskizze des Gebietes der Molasseseen mit<br />

Kluftmessstellen, Bächen <strong>und</strong> geologisch markanten<br />

Linien<br />

85