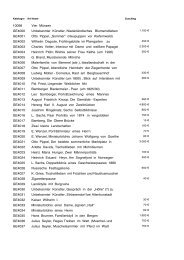

Auktionskatalog 189 - Alte und Moderne Kunst

Auktionskatalog 189 - Alte und Moderne Kunst

Auktionskatalog 189 - Alte und Moderne Kunst

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Kunst</strong>- <strong>und</strong> Auktionshaus Eva Aldag<br />

Künstlerindex<br />

Geitel, Ignatius<br />

geboren 1913 - gestorben 1985<br />

Katalognummern in dieser Auktion: 1230,<br />

Ignatius Geitel wirkte seit den 1920er Jahren als Künstler. Er gehörte in der Zeit des Nationalsozialismus zu den nicht konformen<br />

Künstlern, die kaum Gelegenheit hatten, tätig zu werden. Seine wichtigen Arbeiten der dreißiger Jahre entstanden im kirchlichen<br />

Raum. Kriegsteilnahme <strong>und</strong> Kriegsgefangenschaft hinderten Geitel bis 1949 an weiterer Arbeit, die er dann aber mit großem Einsatz<br />

wieder aufnahm. Er gehörte 1952 zu den Gründern der Künstlergruppe „Hellweg", die im Sinne einer Werkgemeinschaft <strong>Kunst</strong> im<br />

öffentlichen Raum ins Gespräch bringen wollte. Geitels Werke sind in prominenten öffentlichen Bauten Bochums vertreten. Große<br />

Glasfenster schuf er in den Stadtwerken Bochum <strong>und</strong> der heutigen Heinrich-Böll-Gesamtschule. Von Geitel stammt das hohe<br />

Keramikrelief zur Industrie an den Berufsschulen neben dem Hauptbahnhof, sein Mosaik „Niobe" ist das zentrale Mahnmal der Stadt<br />

Bochum am Freigrafendamm.<br />

Genelli, Bonaventura<br />

geboren am 28.9.1798 in Berlin - gestorben am 13.11.1868 in Weimar<br />

Katalognummern in dieser Auktion: 1231,<br />

deutscher Zeichner, Maler <strong>und</strong> Kupferstecher, ältester Sohn des Janus G. Auf seine künstlerische Entwicklung wirkten nach dem Tode<br />

des Vaters (1813) Friedr. Bury <strong>und</strong> sein Vorm<strong>und</strong> Hummel; vor allein aber sein Oheim, der gelehrte Architekt Hans Christian G., ein.<br />

Dieser war es auch, der G. ein Stipendium zu einer Italienreise von der Königin der Niederlande erwirkte. Herbst 1822 kam G. nach<br />

Rom, wo er bis 1832 blieb. Dieses römische Jahrzehnt, obgleich künstlerisch unproduktiv, legte doch den Gr<strong>und</strong> zu seinem ganzen<br />

späteren Schaffen. Noch im <strong>Alte</strong>r hat er nach Entwürfen aus der römischen Zeit gemalt. In Rom wird das Bild seiner künstlerischen<br />

Physiognomie endgültig geprägt, so daß Jordan mit Recht bemerkt, „daß man aus der ganzen Produktion G.s fast nur den Eindruck<br />

der Entwicklung in die Breite gewinnt“. Ein genialisch ungeb<strong>und</strong>enes Leben, enger fre<strong>und</strong>schaftlicher Verkehr mit dem Maler-Müller,<br />

Rahl <strong>und</strong> Koch, der G.s schon im Elternhause geweckte Begeisterung für Carstens pflegte, <strong>und</strong> das Studium der antiken Dichter<br />

bestimmte die äußere Signatur dieser römischen Jahre. Das Einzige, was G. in dem Jahrzehnt ausstellte, war ein Aquarell: Simson<br />

<strong>und</strong> Delila (1829), eine streng stilisierte, dramatisch bewegte Komposition, die G.s Begabung für das monumentale Fresko bereits<br />

deutlich bek<strong>und</strong>et (Besitz Brockhaus-Leipzig). Ein Auftrag Dr. Härtel‘s für dessen „Römisches Haus“ in Leipzig war der Anlaß, der G.<br />

1832 nach Deutschland zurückführte, eine Reise, die G. selbst zunächst nur als kurzes Intermezzo betrachtete. Das Thema der G.<br />

übertragenen Dekoration war antike Mythologie; das Hauptbild sollte Bacchus unter den Musen darstellen, eine Komposition, die G. in<br />

seinem Todesjahr für Schack in Öl ausführte. Aber eine zwischen Künstler <strong>und</strong> Besteller eintretende Spannung, hervorgerufen durch<br />

säumiges Verhalten des technisch der Aufgabe nicht gewachsenen G., führte schließlich zum Bruch <strong>und</strong> verhinderte die Ausführung<br />

des ursprünglich mit Begeisterung von G. übernommenen Auftrages (Karton des Mittelbildes in der Kieler <strong>Kunst</strong>halle). In<br />

bedrängtester materieller Lage wandte 43. sich (1836) nach München, wo er Arbeit zu finden hoffen durfte. Cornelius schlug ihm<br />

Teilnahme an den Arbeiten in der Ludwigskirche vor, die G. ablehnte; verwandte sich auch bei König Friedrich Wilhelm IV. für ihn<br />

erfolglos, woran das trotzige Selbstgefühl G.s schuld war. Erst 1859 setzte ein Ruf des Großherzogs Karl Alexander nach Weimar<br />

dieser Münchner Leidensepoche ein Ende, wo G. dann das ersehnte Asyl seines <strong>Alte</strong>rs fand. Das letzte Jahrzehnt seines Lebens war<br />

er fast ausschließlich für Schack beschäftigt.Das leuchtende Vorbild für G. war Carstens; sein Werk stellt die Erfüllung der in Carstens<br />

gegebenen Verheißung dar. Wie Carstens schuf G. aus innerer Vorstellung heraus, <strong>und</strong> wie jener war er durchaus linear orientiert:<br />

gibt sein Bestes daher als Zeichner. Das Staffelei-Ölbild, das er seit der Verbindung mit Schack pflegte, lag ihm nicht recht; für das<br />

monumentale Fresko, in dem er sich vielleicht künstlerisch am reinsten hätte aussprechen können, fehlten zeitlebens die Aufträge.<br />

Seine Linie wirkt außerordentlich phantasieanregend <strong>und</strong> besitzt oft eine geradezu faszinierende Gewalt. Die Chronologie seines sehr<br />

umfangreichen Werkes festzustellen, begegnet den größten Schwierigkeiten, weil G.s Stil von Anfang an reif entwickelt auftritt, eine<br />

Stilevolution als Wegweiser für die Chronologie mithin nicht in Frage kommt. G. war ein Zeichnerpoet, für den das Gegenständliche<br />

eine bedeutsame Rolle spielte. Daher seine Vorliebe für die zyklische Anordnung, die ihm eine breite epische Ausspinnung seiner<br />

phantastischen Fabeln ermöglichte. Den Anfang dieser Serien machte 1840 der Aquarellzyklus: Aus dem Leben eines Wüstlings, den<br />

er später noch in 3 Bearbeitungen variiert hat, „eine freie Dichtung nach Motiven des Don Juan“ (1 Exemplar, 18 Bl., 1840–49 dat., in<br />

der Berliner Nationalgal., ein 2 tes im Städel-Institut in Frankfurt). Wenig später entstand das weibliche Gegenstück: Aus dem Leben<br />

einer Hexe (Blei, 10 Bl., 1841–43, Nationalgal.). Beide Zyklen fanden durch lithogr., resp. Stichvervielfältigung weite Verbreitung. In<br />

dieser gezeichneten Erotik entwickelt die Linie G.s ihre höchste Suggestivkraft. Reine Linienabstraktionen sind die Umrisse zu Dante‘s<br />

Göttlicher Komödie (36 Bl., 1840–46) <strong>und</strong> die Umrisse zum Homer (je 24 Zeichn. zur Ilias u. zur Odyssee), die zum größten Teil von<br />

G. selbst gestochen wurden. Literatur siehe thieme / Becker.<br />

Glassbach, Johann Benjamin<br />

geboren 1757 in Berlin - ?<br />

Katalognummern in dieser Auktion: 380,<br />

Deutscher Kupferstecher von Bildnissen, Vignetten, Illustrationen. Sohn <strong>und</strong> Schüler des Chr. Benj. G. Siehe Th. Becker<br />

Goerler, Rolf<br />

geboren in Hamburg 1927 - gestorben 2006<br />

Katalognummern in dieser Auktion: 187, 241,<br />

deutscher Bildhauer <strong>und</strong> Maler. 1947 - 1953 Studium bei Ludwig <strong>Kunst</strong>mann <strong>und</strong> Edwin Scharff an der Hamburger <strong>Kunst</strong>akademie.<br />

1954 - 1955 Bildhauerstudium in Mailand bei Marino Marini. Seit 1955 war er freischaffend tätig. Von 1977 bis zu seinem Tod im Jahre<br />

2006 besaß er ein Atelier in der Lübecker Altstadt.<br />

Zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />

Katalog erstellt am 13.05.2013 auf www.auktionshaus-aldag.de - Seite 108 von 142<br />

Ottensener Weg 10, 21614 Buxtehude, Telefon 04161-81005, Telefax 04161-86096, eMail kunst@auktionshaus-aldag.de