CVUAS JB 2003 Gesamtdokument

CVUAS JB 2003 Gesamtdokument

CVUAS JB 2003 Gesamtdokument

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

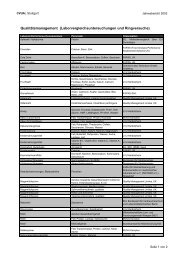

64 CVUA Stuttgart Jahresbericht <strong>2003</strong><br />

Belegte Brötchen im Test<br />

Mit Fleisch- und Wurstwaren fertig belegte Brötchen sind<br />

beim Verbraucher sehr beliebt. Das CVUA Stuttgart hat<br />

deshalb Untersuchungen zum Hygienestatus dieser Pro-<br />

dukte sowie zur Verbraucherinformation bezüglich der In-<br />

haltsstoffe durchgeführt. Hierzu wurden im Zeitraum Au-<br />

gust bis Oktober <strong>2003</strong> insgesamt 27 belegte Brötchen in<br />

Stuttgart und Umgebung als Proben erhoben. Besonderes<br />

Augenmerk der Untersuchung wurde dabei auf die Bröt-<br />

chenbeläge gelegt.<br />

Bei der sensorischen Untersuchung der Fleischauflage,<br />

die Aussehen, Konsistenz, Farbe, Geruch und Geschmack<br />

umfasste, fiel keines der 27 Brötchen unangenehm auf.<br />

Jedoch wurden 17 (67 %) belegte Brötchen bei zu ho-<br />

hen Temperaturen (deutlich über 7 °C) gelagert, wodurch<br />

das Wachstum von Verderbniskeimen wie z. B. Milchsäure-<br />

bildner oder Pseudomonaden und Hefen gefördert wurde.<br />

Krankheitserregende Keime wurden jedoch in keiner der<br />

Proben festgestellt.<br />

Die Brötchenbeläge wurden bei Fleischkäse-Brötchen in 6<br />

von 7 Fällen und in 9 von 15 mit Kochschinken belegten<br />

Brötchen wegen zu hohen Keimgehalten beanstandet. Von<br />

den mit Brühwurst (z. B. Schinkenwurst) belegten Brötchen<br />

wiesen zwei von drei ein erhöhtes Keimwachstum auf. Die<br />

Salamibrötchen (Rohwurst) waren unauffällig (s. Abb.):<br />

Probenzahl<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Belegte untersucht Brötchen<br />

beanstandet<br />

Rohwurst Brühwurst Fleischkäse Schinken<br />

Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass bei einem<br />

Großteil (hier: 67 %) der untersuchten belegt angebote-<br />

nen Brötchen die notwendigen Hygienebedingungen nicht<br />

beachtet werden und die Waren aus diesem Grunde Ein-<br />

bußen in der Frische aufweisen. Hauptkritikpunkt ist der<br />

Umstand, dass die mit kühlungsbedürftigen Wurst- und<br />

Fleischwaren belegten Brötchen sehr oft ungekühlt gela-<br />

gert werden. Dies führt in vielen Fällen zu Keimbelastun-<br />

gen, wie sie bei z. B. Fleischkäse- und Kochschinkenproduk-<br />

ten, die von Haus aus keimfrei oder keimarm sind, nicht<br />

vorkommen dürften.<br />

2. Molekularbiologische Untersuchungen<br />

Neben den „klassischen“ mikrobiologischen und chemi-<br />

schen Untersuchungen kommt in der Lebensmittelanalytik<br />

den molekularbiologischen Methoden immer mehr Bedeu-<br />

tung zu. In der Regel wird hierbei nach der Extraktion von<br />

Erbmaterial (DNA) aus dem Lebensmittel oder aus mikrobi-<br />

ologischen Kulturen ein spezifisches Genfragment mittels<br />

Polymerasekettenreaktion (PCR) nachgewiesen. Besonders<br />

von Vorteil ist neben der hohen Sensitivität dieser Metho-<br />

den auch der relativ geringe Zeitaufwand, der für eine Un-<br />

tersuchung benötigt wird.<br />

Untersuchungen mikrobiologischer Proben<br />

Das CVUA Stuttgart ist in Baden-Württemberg Zentralla-<br />

bor für die mikrobiologische Untersuchung von Lebens-<br />

mitteln, die im Zusammenhang mit Erkrankungen stehen.<br />

Daher lag im Jahr <strong>2003</strong> auch im Bereich der molekular-<br />

biologischen Methoden besonderes Augenmerk auf dem<br />

Nachweis von pathogenen Keimen (1141 von 1288 unter-<br />

suchten Proben).<br />

265 Untersuchungen entfielen hierbei auf die schon im<br />

Vorjahr eingeführten Nachweise von Salmonellen und en-<br />

terohämorrhagischen Escherichia coli (STEC, EHEC).<br />

Zur Erweiterung des Untersuchungsspektrums wurden zu-<br />

dem PCR-Methoden zur schnellen und sicheren Unterschei-<br />

dung von pathogenen und apathogenen Keimen etabliert<br />

(Listeria spp., Clostridium perfringens; siehe hierzu auch Teil<br />

C Kapitel 1: Mikrobiologische Untersuchungen).<br />

Für Keime, die mittels kultureller Verfahren bisher nur<br />

schwer oder gar nicht nachweisbar sind, konnten For-<br />

schungsprojekte initiiert werden:<br />

Campylobacter und Yersinien<br />

Campylobacter (C. jejuni und C. coli) und Yersinien (Y. en-<br />

terocolitica) gelten als zweit- bzw. dritthäufigste Erreger<br />

bakterieller Magen-Darm-Infekte. Hauptinfektionsquellen<br />

sind gemäß Literatur Rohmilch, rohes Geflügelfleisch (Cam-<br />

pylobacter) und rohes Schweinefleisch (Y. enterocolitica).<br />

Beide Keime sind kulturell nur schwer nachweisbar. Daher<br />

sollen in einer Projektarbeit PCR-Systeme zum Nachweis<br />

von C. coli und C. jejuni sowie von Y. enterocolitica etabliert<br />

und diese anschließend mit den konventionellen kulturel-