Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...

Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...

Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

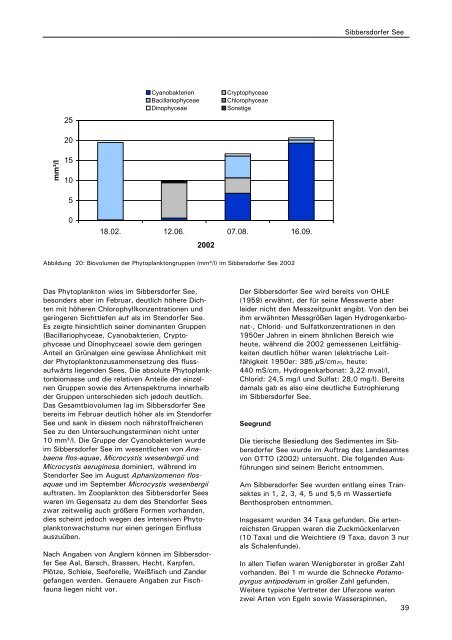

mm³/l<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Cyanobakterien Cryptophyceae<br />

Bacillariophyceae Chlorophyceae<br />

Dinophyceae Sonstige<br />

18.02. 12.06. 07.08. 16.09.<br />

2002<br />

Abbildung 20: Biovolumen <strong>der</strong> Phytoplanktongruppen (mm³/l) im Sibbersdorfer See 2002<br />

Das Phytoplankton wies im Sibbersdorfer See,<br />

beson<strong>der</strong>s aber im Februar, deutlich höhere Dichten<br />

mit höheren Chlorophyllkonzentrationen <strong>und</strong><br />

geringeren Sichttiefen auf als im Stendorfer See.<br />

Es zeigte hinsichtlich seiner dominanten Gruppen<br />

(Bacillariophyceae, Cyanobakterien, Cryptophyceae<br />

<strong>und</strong> Dinophyceae) sowie dem geringen<br />

Anteil an Grünalgen eine gewisse Ähnlichkeit mit<br />

<strong>der</strong> Phytoplanktonzusammensetzung des flussaufwärts<br />

liegenden Sees. Die absolute Phytoplanktonbiomasse<br />

<strong>und</strong> die relativen Anteile <strong>der</strong> einzelnen<br />

Gruppen sowie des Artenspektrums innerhalb<br />

<strong>der</strong> Gruppen unterschieden sich jedoch deutlich.<br />

Das Gesamtbiovolumen lag im Sibbersdorfer See<br />

bereits im Februar deutlich höher als im Stendorfer<br />

See <strong>und</strong> sank in diesem noch nährstoffreicheren<br />

See zu den Untersuchungsterminen nicht unter<br />

10 mm³/l. Die Gruppe <strong>der</strong> Cyanobakterien wurde<br />

im Sibbersdorfer See im wesentlichen von Anabaena<br />

flos-aquae, Microcystis wesenbergii <strong>und</strong><br />

Microcystis aeruginosa dominiert, während im<br />

Stendorfer See im August Aphanizomenon flosaquae<br />

<strong>und</strong> im September Microcystis wesenbergii<br />

auftraten. Im Zooplankton des Sibbersdorfer Sees<br />

waren im Gegensatz zu dem des Stendorfer Sees<br />

zwar zeitweilig auch größere Formen vorhanden,<br />

dies scheint jedoch wegen des intensiven Phytoplanktonwachstums<br />

nur einen geringen Einfluss<br />

auszuüben.<br />

Nach Angaben von Anglern können im Sibbersdorfer<br />

See Aal, Barsch, Brassen, Hecht, Karpfen,<br />

Plötze, Schleie, Seeforelle, Weißfisch <strong>und</strong> Zan<strong>der</strong><br />

gefangen werden. Genauere Angaben zur Fischfauna<br />

liegen nicht vor.<br />

Sibbersdorfer See<br />

Der Sibbersdorfer See wird bereits von OHLE<br />

(1959) erwähnt, <strong>der</strong> <strong>für</strong> seine Messwerte aber<br />

lei<strong>der</strong> nicht den Messzeitpunkt angibt. Von den bei<br />

ihm erwähnten Messgrößen lagen Hydrogenkarbonat-,<br />

Chlorid- <strong>und</strong> Sulfatkonzentrationen in den<br />

1950er Jahren in einem ähnlichen Bereich wie<br />

heute, während die 2002 gemessenen Leitfähigkeiten<br />

deutlich höher waren (elektrische Leitfähigkeit<br />

1950er: 385 µS/cm20, heute:<br />

440 mS/cm, Hydrogenkarbonat: 3,22 mval/l,<br />

Chlorid: 24,5 mg/l <strong>und</strong> Sulfat: 28,0 mg/l). Bereits<br />

damals gab es also eine deutliche Eutrophierung<br />

im Sibbersdorfer See.<br />

Seegr<strong>und</strong><br />

Die tierische Besiedlung des Sedimentes im Sibbersdorfer<br />

See wurde im Auftrag des <strong>Landesamt</strong>es<br />

von OTTO (2002) untersucht. Die folgenden Ausführungen<br />

sind seinem Bericht entnommen.<br />

Am Sibbersdorfer See wurden entlang eines Transektes<br />

in 1, 2, 3, 4, 5 <strong>und</strong> 5,5 m Wassertiefe<br />

Benthosproben entnommen.<br />

Insgesamt wurden 34 Taxa gef<strong>und</strong>en. Die artenreichsten<br />

Gruppen waren die Zuckmückenlarven<br />

(10 Taxa) <strong>und</strong> die Weichtiere (9 Taxa, davon 3 nur<br />

als Schalenf<strong>und</strong>e).<br />

In allen Tiefen waren Wenigborster in großer Zahl<br />

vorhanden. Bei 1 m wurde die Schnecke Potamopyrgus<br />

antipodarum in großer Zahl gef<strong>und</strong>en.<br />

Weitere typische Vertreter <strong>der</strong> Uferzone waren<br />

zwei Arten von Egeln sowie Wasserspinnen,<br />

39