Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC

Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC

Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pa s q ua l e Di Pa o lo<br />

CENSIMENTO STORICO ARTISTICO - CAMPANIA E MOLISE<br />

guerra punica. <strong>Il</strong> gener<strong>al</strong>e cartaginese soggiornò lungamente<br />

nella zona della Puglia e del Sannio (217-215<br />

a.C.), tentando <strong>di</strong> sollevare i popoli contro Roma, ma<br />

non ebbe successo. Dopo anni <strong>di</strong> rivolte e <strong>di</strong> guerre,<br />

la stabilità e la prosperità erano evidentemente sentite<br />

dai Sanniti come un bene maggiore.<br />

Sappiamo d<strong>al</strong>le fonti che i Sanniti svilupparono commerci<br />

vivaci nell’ambito del Me<strong>di</strong>terraneo. Nell’isola<br />

<strong>di</strong> Delos, notissimo centro commerci<strong>al</strong>e dell’antichità,<br />

numerose sono le iscrizioni che attestano l’attività <strong>di</strong><br />

mercatores appartenenti a gentes sannitiche, gli stessi<br />

che sono documentati nel Sannio tra le elites economiche<br />

e politiche della regione come magistrati loc<strong>al</strong>i e<br />

come finanziatori della costruzioni <strong>di</strong> opere pubbliche<br />

(per lo più santuari). Questa situazione per certi versi<br />

così prospera, doveva far sentire sempre più pesantemente<br />

le limitazioni <strong>di</strong> un ruolo che <strong>di</strong> fatto escludeva<br />

da ogni <strong>di</strong>ritto politico i Sanniti, <strong>al</strong>leati <strong>di</strong> Roma ma<br />

privi <strong>dei</strong> vantaggi legati <strong>al</strong> possesso della citta<strong>di</strong>nanza<br />

romana. Le tensioni e il m<strong>al</strong>contento per questo stato<br />

<strong>di</strong> cose crebbero nel tempo per sfociare infine in ostilità<br />

aperte, il bellum soci<strong>al</strong>e che durò d<strong>al</strong> 91 <strong>al</strong>l’87 a.C. e<br />

si concluse con la sconfitta militare <strong>dei</strong> socii ma comunque<br />

con la concessione da parte <strong>di</strong> Roma <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti<br />

attivi <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza a tutti i popoli it<strong>al</strong>ici. Questo tuttavia<br />

non pose fine <strong>al</strong>lo stato <strong>di</strong> guerra: i Sanniti infatti<br />

finirono con l’essere coinvolti drammaticamente anche<br />

nelle guerre civili poiché furono colpiti d<strong>al</strong>l’atteggiamento<br />

fortemente anti-it<strong>al</strong>ico <strong>di</strong> Silla che volle punire<br />

i Sanniti che avevano p<strong>al</strong>esemente parteggiato per il<br />

suo riv<strong>al</strong>e, Mario, esponente del partito democratico. <strong>Il</strong><br />

Sannio subì pertanto una feroce repressione politica e<br />

la devastazione militare.<br />

Quando tornò la pace, con l’impero <strong>di</strong> Augusto, l’assetto<br />

amministrativo ed inse<strong>di</strong>ativo dell’intero territorio<br />

era ra<strong>di</strong>c<strong>al</strong>mente mutato rispetto <strong>al</strong>la situazione originaria<br />

ed il Sannio era <strong>di</strong>ventato uno <strong>dei</strong> tanti territori<br />

dell’It<strong>al</strong>ia, regolarizzati ed uniformati d<strong>al</strong>la potenza<br />

economica, politica e cultur<strong>al</strong>e <strong>di</strong> Roma.<br />

Lo stato della ricerca archeologica<br />

La v<strong>al</strong>le me<strong>di</strong>a ed <strong>al</strong>ta del corso del <strong>fiume</strong> <strong>Fortore</strong> è,<br />

come accennato, un’aree scarsamente conosciuta d<strong>al</strong><br />

punto <strong>di</strong> vista archeologico. Solo d<strong>al</strong> 2005 infatti è<br />

iniziata una sistematica attività <strong>di</strong> ricognizione archeologica<br />

condotta d<strong>al</strong>l’Università degli <strong>Stu<strong>di</strong></strong> del Molise<br />

che sta cercando <strong>di</strong> precisare e documentare le fasi <strong>di</strong><br />

vita del territorio in questione in età antica. Prima <strong>di</strong><br />

questo momento possiamo solo considerare i singoli<br />

e spora<strong>di</strong>ci ritrovamenti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici e/o manufatti antichi<br />

sparsi nel territorio.<br />

Inoltre bisogna considerare che t<strong>al</strong>e area è soggetta<br />

ad intense attività agricole che, con le arature più o<br />

meno profonde erodono i livelli antichi, <strong>di</strong>struggendone<br />

eventu<strong>al</strong>i siti, <strong>di</strong>sperdendone il materi<strong>al</strong>e. Pertanto<br />

stabilire con precisione le origini, la storia, ricostruire<br />

la cultura materi<strong>al</strong>e degli inse<strong>di</strong>amenti del <strong>Fortore</strong> me<strong>di</strong>o<br />

e <strong>al</strong>to non trova precisi riferimenti <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o. Solo<br />

per Macchia V<strong>al</strong>fortore, Tufara e San Giuliano <strong>di</strong> Puglia<br />

abbiamo testimonianze archeologiche della loro<br />

esistenza in età antica. E’ stato recuperato materi<strong>al</strong>e<br />

spora<strong>di</strong>co, decontestu<strong>al</strong>izzato (cioè privo della precisa<br />

loc<strong>al</strong>izzazione e del chiaro collegamento con una struttura<br />

e<strong>di</strong>lizia) e rappresentato per lo più da frammenti<br />

ceramici, monete, elementi <strong>di</strong> coroplastica architettonica,<br />

iscrizioni.<br />

Macchia V<strong>al</strong>fortore<br />

La loc<strong>al</strong>ità era nota da secoli agli archeologi per due<br />

importanti ritrovamenti:<br />

1) Un’iscrizione osca sinistrorsa (Vetter 175) trovata nel<br />

1752, databile <strong>al</strong> II a.C. e poi perduta <strong>di</strong> cui si conservano<br />

solo <strong>di</strong>segni (G. De Vita 1754, Th. Mommsen<br />

1850, R. Garrucci 1864). La lastra non era integra e<br />

l’iscrizione non è completa ma è intelligibile. <strong>Il</strong> testo<br />

menzionava un luogo sacro de<strong>di</strong>cato a Demetra e <strong>al</strong>la<br />

figlia (Kore) o, secondo una <strong>di</strong>versa ricostruzione del<br />

testo lacunoso, a Cupra e <strong>al</strong>la figlia:<br />

[sakara]klum maatreìs/santuario della madre<br />

damat]ras futre[is p]e/Demetra e della figlia…<br />

oppure<br />

[sakara]klum maatreìs/santuario della madre<br />

cup]ras futre[is p]e/Cupra e della figlia…<br />

Ad una <strong>di</strong> queste due coppie <strong>di</strong> <strong>di</strong>vinità era de<strong>di</strong>cato quin<strong>di</strong><br />

un sacello o un vero e proprio tempio le cui strutture<br />

però non sono state trovate.<br />

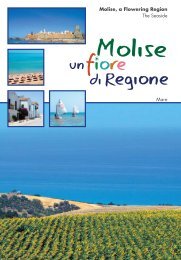

2) Un frammento <strong>di</strong> coroplastica architettonica <strong>di</strong> notevole<br />

qu<strong>al</strong>ità, <strong>di</strong> gran lunga la più raffinata tra tutta la<br />

restante produzione fittile <strong>di</strong> cultura ellenistica nota nel<br />

Sannio. Si tratta <strong>di</strong> un gocciolatoio posto <strong>al</strong>l’estremità<br />

della gronda <strong>di</strong> un tetto <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio pubblico (verosimilmente<br />

il santuario <strong>di</strong> cui s’è detto prima) costituito da<br />

due facce poste su due piani tra loro perpen<strong>di</strong>colarmente<br />

a formare un angolo, entrambe <strong>al</strong>te 25 cm, raffiguranti<br />

in <strong>al</strong>to front<strong>al</strong>mente una maschera comica (o un volto<br />

<strong>di</strong> satiro) ed in basso un volto <strong>di</strong> <strong>di</strong>vinità femminile (o <strong>di</strong><br />

un’etera) che era visibile solo da chi si trovasse sotto la<br />

gronda. <strong>Il</strong> notevole pezzo è stato trovato nel 1958, ris<strong>al</strong>e<br />

<strong>al</strong>la prima metà del II a.C. ed è attu<strong>al</strong>mente conservato<br />

presso il Museo archeologico <strong>di</strong> Chieti.<br />

Le facce del gocciolatoio<br />

163