Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC

Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC

Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gio v a n n i Ru s s o - Maurizio Marrese<br />

QUADRO CONOSCITIVO SULLA FLORA E SULLA VEGETAZIONE<br />

Introduzione<br />

La flora e la vegetazione sono per loro natura in continuo<br />

movimento e spontaneamente si mo<strong>di</strong>ficano<br />

nel tempo. In questi ultimi decenni le mo<strong>di</strong>fiche avvengono<br />

molto più rapidamente e nella grande maggioranza<br />

<strong>dei</strong> casi come effetto delle attività umane. Le<br />

specie scomparse appartengono per massima parte<br />

<strong>al</strong>la flora degli ambienti umi<strong>di</strong>; la semplificazione degli<br />

habitat fluvi<strong>al</strong>i, l’eliminazione delle lanche, le rettificazioni<br />

hanno sottratto spazio e fatto scomparire molte<br />

piante. I nuovi arrivi sono un <strong>al</strong>tro aspetto che pure<br />

preoccupa; si tratta <strong>di</strong> piante che provengono da terre<br />

molto lontane, trasportate da aerei, navi, treni; <strong>al</strong>cune<br />

parti del territorio sono ormai dominate da specie<br />

‘esotiche’; non solo i territori con assetto determinato<br />

d<strong>al</strong>l’uomo (le città, i terreni agrari), ma anche luoghi<br />

‘natur<strong>al</strong>i’ come i fiumi. Continuamente si registrano<br />

nuovi rinvenimenti <strong>di</strong> piante che non appartengono <strong>al</strong><br />

patrimonio floristico originario.<br />

<strong>Il</strong> lavoro che qui vede la luce è stato svolto con questi intenti:<br />

dare conto della <strong>di</strong>versità floristico-vegetazion<strong>al</strong>e<br />

del bacino del <strong>fiume</strong> <strong>Fortore</strong>; un patrimonio <strong>di</strong> tutti<br />

che dobbiamo conoscere e rispettare; interpretarne il<br />

v<strong>al</strong>ore con l’in<strong>di</strong>viduazione delle specie <strong>di</strong> maggiore<br />

importanza e <strong>dei</strong> luoghi più qu<strong>al</strong>ificati. <strong>Il</strong> lavoro ivi presentato<br />

risulta per forza <strong>di</strong> cose incompleto e saranno<br />

necessari molti anni per giungere ad un risultato sommariamente<br />

completo e definitivo. Tuttavia è un lavoro<br />

utile, punto <strong>di</strong> arrivo, ma soprattutto <strong>di</strong> partenza.<br />

Caratteri gener<strong>al</strong>i dell’ambiente fisico<br />

<strong>Il</strong> <strong>fiume</strong> <strong>Fortore</strong> ha origine nel Sannio apulo–campano<br />

da territori la cui massima elevazione è a quota 1.000<br />

÷ 1.100 m s.m., la porzione v<strong>al</strong>liva del suo corso corre<br />

in prossimità del confine con la Regione Puglia fino a<br />

sfociare nei pressi del Comune <strong>di</strong> Lesina (FG). È lungo<br />

86 km, nasce in provincia <strong>di</strong> Benevento, entra nel territorio<br />

molisano in comune <strong>di</strong> Tufara e sfocia nel mare<br />

Adriatico, tra il lago <strong>di</strong> Lesina (Puglia) e Campomarino<br />

(Molise). Dopo 7 km il suo corso è stato sbarrato per<br />

re<strong>al</strong>izzare, nel 1980, il lago artifici<strong>al</strong>e <strong>di</strong> Occhito, utilizzati<br />

soprattutto a scopi <strong>di</strong> irrigazione princip<strong>al</strong>mente<br />

nel Tavoliere. Dopo l’invaso, per 2 km scorre il territorio<br />

pugliese, poi per 20 km segna il confine tra le due regioni<br />

e poi scorre <strong>di</strong> nuovo in Puglia. Ha caratteristiche<br />

prev<strong>al</strong>entemente pluvi<strong>al</strong>i, con una portata me<strong>di</strong>a <strong>di</strong><br />

2,5mc/sec.<br />

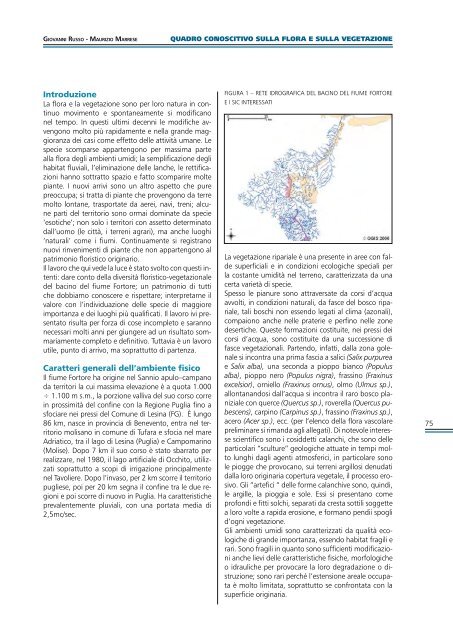

Figura 1 – Rete idrografica del Bacino del Fiume <strong>Fortore</strong><br />

e i <strong>SIC</strong> interessati<br />

La vegetazione ripari<strong>al</strong>e è una presente in aree con f<strong>al</strong>de<br />

superfici<strong>al</strong>i e in con<strong>di</strong>zioni ecologiche speci<strong>al</strong>i per<br />

la costante umi<strong>di</strong>tà nel terreno, caratterizzata da una<br />

certa varietà <strong>di</strong> specie.<br />

Spesso le pianure sono attraversate da corsi d’acqua<br />

avvolti, in con<strong>di</strong>zioni natur<strong>al</strong>i, da fasce del bosco ripari<strong>al</strong>e,<br />

t<strong>al</strong>i boschi non essendo legati <strong>al</strong> clima (azon<strong>al</strong>i),<br />

compaiono anche nelle praterie e perfino nelle zone<br />

desertiche. Queste formazioni costituite, nei pressi <strong>dei</strong><br />

corsi d’acqua, sono costituite da una successione <strong>di</strong><br />

fasce vegetazion<strong>al</strong>i. Partendo, infatti, d<strong>al</strong>la zona golen<strong>al</strong>e<br />

si incontra una prima fascia a s<strong>al</strong>ici (S<strong>al</strong>ix purpurea<br />

e S<strong>al</strong>ix <strong>al</strong>ba), una seconda a pioppo bianco (Populus<br />

<strong>al</strong>ba), pioppo nero (Populus nigra), frassino (Fraxinus<br />

excelsior), orniello (Fraxinus ornus), olmo (Ulmus sp.),<br />

<strong>al</strong>lontanandosi d<strong>al</strong>l’acqua si incontra il raro bosco planizi<strong>al</strong>e<br />

con querce (Quercus sp.), roverella (Quercus pubescens),<br />

carpino (Carpinus sp.), frassino (Fraxinus sp.),<br />

acero (Acer sp.), ecc. (per l’elenco della flora vascolare<br />

preliminare si rimanda agli <strong>al</strong>legati). Di notevole interesse<br />

scientifico sono i cosiddetti c<strong>al</strong>anchi, che sono delle<br />

particolari “sculture” geologiche attuate in tempi molto<br />

lunghi dagli agenti atmosferici, in particolare sono<br />

le piogge che provocano, sui terreni argillosi denudati<br />

d<strong>al</strong>la loro originaria copertura veget<strong>al</strong>e, il processo erosivo.<br />

Gli “artefici “ delle forme c<strong>al</strong>anchive sono, quin<strong>di</strong>,<br />

le argille, la pioggia e sole. Essi si presentano come<br />

profon<strong>di</strong> e fitti solchi, separati da cresta sottili soggette<br />

a loro volte a rapida erosione, e formano pen<strong>di</strong>i spogli<br />

d’ogni vegetazione.<br />

Gli ambienti umi<strong>di</strong> sono caratterizzati da qu<strong>al</strong>ità ecologiche<br />

<strong>di</strong> grande importanza, essendo habitat fragili e<br />

rari. Sono fragili in quanto sono sufficienti mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

anche lievi delle caratteristiche fisiche, morfologiche<br />

o idrauliche per provocare la loro degradazione o <strong>di</strong>struzione;<br />

sono rari perché l’estensione are<strong>al</strong>e occupata<br />

è molto limitata, soprattutto se confrontata con la<br />

superficie originaria.<br />

75