Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC

Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC

Il fiume Fortore - Studi preliminari al piano di gestione dei SIC

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

An t o n e l l a Ar e n a<br />

CENSIMENTO STORICO ARTISTICO - PUGLIA<br />

provvedersi <strong>di</strong> un fazzoletto <strong>di</strong> terra per poter sod<strong>di</strong>sfare<br />

i propri fabbisogni: segno, questo, <strong>di</strong> spirito <strong>di</strong> laboriosità,<br />

da una parte, ma politica economica d<strong>al</strong>l’<strong>al</strong>tra.<br />

Da quelle stesse terre partì la conquista normanna 3 . I<br />

Normanni apportarono <strong>dei</strong> cambiamenti nei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong><br />

proprietà delle terre, è questo il momento storico in<br />

cui avviene una gradu<strong>al</strong>e concentrazione della terra in<br />

gran<strong>di</strong> e me<strong>di</strong>e proprietà, soprattutto quelle ecclesiastiche.<br />

La società <strong>di</strong> stampo feud<strong>al</strong>e, che andava così delineandosi,<br />

aveva il proprio centro produttivo nelle masserie.<br />

T<strong>al</strong>e termine deriva etimologicamente d<strong>al</strong>le massae<br />

tardoromane, ossia i singoli lotti, affidati in <strong>gestione</strong><br />

ai massari, in cui andavano scomponendosi i gran<strong>di</strong><br />

complessi latifon<strong>di</strong>stici.<br />

Dai Normanni, agli Svevi, agli Angioini, agli Aragonesi,<br />

tutti hanno fondato l’articolazione e l’amministrazione<br />

del proprio territorio su questi microcosmi produttivi.<br />

Tuttavia il progetto organizzativo del settore massari<strong>al</strong>e,<br />

prende corpo grazie <strong>al</strong>la costante politica <strong>di</strong> attenzione<br />

<strong>al</strong> territorio e <strong>al</strong>la produzione agro-pastor<strong>al</strong>e, <strong>di</strong><br />

Federico II. L’imperatore <strong>di</strong> Svevia elesse ad exemplum<br />

le masserie pugliesi e, tra queste, quelle della sua amata<br />

Capitanata: “…è nella razion<strong>al</strong>ità amministrativa e<br />

gestion<strong>al</strong>e, nel funzionamento pieno e tot<strong>al</strong>e <strong>di</strong> una<br />

macchina burocratica oculatamente centr<strong>al</strong>izzata, l’interesse<br />

princip<strong>al</strong>e dello Svevo; né va sottov<strong>al</strong>utato il <strong>di</strong>segno<br />

politico <strong>di</strong> controllare se non <strong>di</strong>rigere, anche per<br />

questa via, lo sviluppo del territorio, favorendo inse<strong>di</strong>amenti<br />

produttivi in aree meno densamente popolate,<br />

inserendo gli elementi forti del complesso demani<strong>al</strong>e,<br />

d<strong>al</strong>le masserie ai castelli, in un assetto delle periferie<br />

organico e funzion<strong>al</strong>e <strong>al</strong> potere autocratico centr<strong>al</strong>e,<br />

ricomponendo in unità le tessere urbane e rur<strong>al</strong>i del<br />

variegato mosaico territori<strong>al</strong>e.” (Raffaele Licinio)<br />

Proprio sul suo interesse per il territorio e per le sue<br />

specificità Federico II basa una decisa azione <strong>di</strong> recupero<br />

del patrimonio demani<strong>al</strong>e, emanando, con la<br />

Constitutio sive enciclica super massariis curiae, norme<br />

per la creazione delle Masserie Regie, più intensamente<br />

imposte in Capitanata. Queste unità produttive avevano<br />

un effetto unificante sull’intero territorio, poiché<br />

erano tutte collegate fra loro, dotate ognuna <strong>di</strong> una<br />

propria autonomia e con a capo un magister massariorum,<br />

che sovrintendeva <strong>al</strong> controllo <strong>di</strong> tutti i massari,<br />

sottoposti <strong>al</strong>la giuris<strong>di</strong>zione loc<strong>al</strong>e.<br />

3 Le tappe della penetrazione normanna in It<strong>al</strong>ia furono rapide. Papa Leone<br />

IX (1049-54) in un primo momento tentò <strong>di</strong> contrastarne la crescente potenza,<br />

mettendo su una co<strong>al</strong>izione per <strong>di</strong>fendere la sua Benevento minacciata, ma<br />

fu rovinosamente sconfitto e catturato a Civitate nel 1053. Benevento rimase<br />

sotto la giuris<strong>di</strong>zione pap<strong>al</strong>e, come un’isola pontificia in terra normanna, mentre<br />

tutto il resto del Ducato fu conquistato.<br />

Nel 1059 Roberto d’Altavilla (detto il Guiscardo, cioè l’Astuto) strinse il cosiddetto<br />

Accordo <strong>di</strong> Melfi con papa Nicolò II (1058-61). Giurò fedeltà <strong>al</strong> papa e se<br />

ne <strong>di</strong>chiarò vass<strong>al</strong>lo e in cambio assunse il titolo <strong>di</strong> Duca <strong>di</strong> Puglia (con questo<br />

nome si in<strong>di</strong>cava anche la Basilicata) <strong>di</strong> C<strong>al</strong>abria e <strong>di</strong> Sicilia. – Gabriella Piccinni,<br />

i mille anni del Me<strong>di</strong>oevo, Milano, 1999; pag. 200.<br />

.<br />

Frontiere fortificate<br />

e Grange monastiche<br />

Sul finire dell’XI secolo l’erosione <strong>dei</strong> margini del bosco<br />

fu incoraggiata anche d<strong>al</strong>l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> nuovi centri<br />

religiosi: lo slancio ascetico, che era <strong>al</strong>la base della scelta<br />

monastica, spinse sovente i monaci ad inse<strong>di</strong>arsi in<br />

luoghi selvaggi per ricreare la solitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> cui avevano<br />

bisogno e vivere coltivando la campagna circostante 4 .<br />

Esempi in t<strong>al</strong> senso sono rispettivamente l’Abbazia <strong>di</strong><br />

Santa Maria <strong>di</strong> Rip<strong>al</strong>ta, in territorio <strong>di</strong> Lesina e l’Abbazia<br />

<strong>di</strong> Sant’Agata, in territorio <strong>di</strong> Serracapriola.<br />

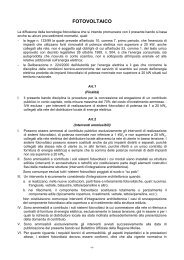

L’Abbazia <strong>di</strong> Santa Maria <strong>di</strong> Rip<strong>al</strong>ta oggigiorno si rivela<br />

ai nostri occhi come un’antica struttura agricola.<br />

Essa sorge su <strong>di</strong> un <strong>al</strong>tura situata tra il <strong>fiume</strong> <strong>Fortore</strong><br />

ed il Lago <strong>di</strong> Lesina. <strong>Il</strong> complesso, già abitato in epoca<br />

romana, nell’XI secolo rappresentava un ulteriore<br />

elemento <strong>di</strong> frontiera fortificata, a cav<strong>al</strong>lo fra i territori<br />

bizantini e longobar<strong>di</strong>.<br />

Veduta aera del complesso <strong>di</strong> Santa Maria <strong>di</strong> Rip<strong>al</strong>ta (immagine<br />

tratta da: “Capitanata me<strong>di</strong>ev<strong>al</strong>e”, a cura <strong>di</strong> Maria<br />

Stella C<strong>al</strong>ò Mariani)<br />

4 Tra X e XI secolo crebbe esponenzi<strong>al</strong>mente il numero <strong>di</strong> persone che si<br />

isolavano in una vita <strong>di</strong> eremitaggio quasi selvaggio, a cui non erano in<strong>di</strong>fferenti,<br />

soprattutto i monaci, <strong>al</strong>lorquando il monachesimo benedettino si rinnovò<br />

profondamente per effetto <strong>di</strong> vari processi <strong>di</strong> riforma, i più importanti <strong>dei</strong> qu<strong>al</strong>i<br />

fecero capo <strong>al</strong>l’abbazia <strong>di</strong> Cluny (cluniacense, d<strong>al</strong> 910) e a quella <strong>di</strong> Citeaux<br />

(cistercense, d<strong>al</strong> 1098). Nel secolo XI molte istituzioni ecclesiastiche avevano<br />

incrementato i propri posse<strong>di</strong>menti e i cistercensi accelerarono questo processo.<br />

Non erano trascorsi molti anni d<strong>al</strong>la fondazione che i monaci si trovarono<br />

coinvolti nel fervore economico del tempo e il prestigio per la carica spiritu<strong>al</strong>e<br />

che li animava decretò il loro successo, concretizzatosi presto nella donazione<br />

<strong>di</strong> cospicui patrimoni immobiliari, accresciuti e completati da accorti piani<br />

d’acquisto. Via via che i loro beni crescevano grazie <strong>al</strong>le donazioni <strong>dei</strong> fedeli,<br />

le abbazie cistercensi <strong>di</strong>vennero luoghi <strong>di</strong>namici <strong>di</strong> un’attività economica che<br />

si spingeva d<strong>al</strong>l’agricoltura <strong>al</strong>l’<strong>al</strong>levamento, <strong>al</strong>l’artigianato,<strong>al</strong> commercio. (Gabriella<br />

Piccinni, I mille anni del me<strong>di</strong>oevo, Milano, 1999).<br />

203