Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz

Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz

Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

104 KAPITEL 4. KOHÄRENTE WELLENPAKETDYNAMIK<br />

stabil über viele Solitonperioden beobachtet werden konnten. Die beobachtete Beziehung<br />

zwischen Größe und Atomzahl passt gut zum erwarteten Wert für das fundamentale<br />

Soliton nach Gl. 3.57.<br />

Ungeklärt blieben bisher einige auffällige Details der Messung. Dazu gehört die Frage,<br />

warum sich ein großer Teil der anfänglich 1000 Atome nicht zum Soliton entwickelt<br />

und, eng verknüpft damit, warum die Wellenpakete bis t ≈ 20 ms eine räumliche Breite<br />

zeigen, die sehr viel größer als diejenige des folgenden Solitons ist. Da die Unterschiede<br />

zwischen verschiedenen Realisierungen, bei gleichen Parametern, sehr groß sein können,<br />

lässt sich aus einer einzelnen Zeitreihe noch keine Antwort auf diese Fragen ableiten. Um<br />

zu beobachten, welche Prozesse ”<br />

im Durchschnitt“ bei der Solitonbildung ablaufen, wurden<br />

deshalb mehrere Bilder aus Experimenten mit identischen Parametern aufsummiert.<br />

Dies hat den zusätzlichen positiven Effekt, dass das Rauschen der Absorptionsbilder reduziert<br />

wird 11 .<br />

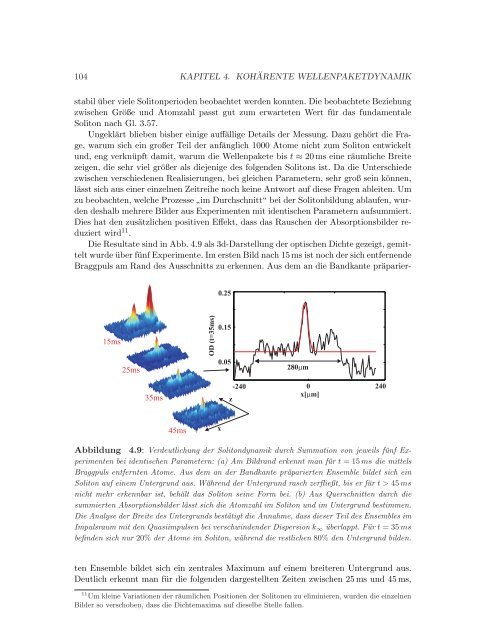

Die Resultate sind in Abb. 4.9 als 3d-Darstellung der optischen Dichte gezeigt, gemittelt<br />

wurde über fünf Experimente. Im ersten Bild nach 15 ms ist noch der sich entfernende<br />

Braggpuls am Rand des Ausschnitts zu erkennen. Aus dem an die Bandkante präparier-<br />

0.25<br />

15ms<br />

25ms<br />

OD (t=35ms)<br />

0.15<br />

0.05<br />

280m<br />

35ms<br />

z<br />

-240<br />

0<br />

x[ m]<br />

240<br />

45ms<br />

x<br />

Abbildung 4.9: Verdeutlichung der Solitondynamik durch Summation von jeweils fünf Experimenten<br />

bei identischen Parametern: (a) Am Bildrand erkennt man für t = 15 ms die mittels<br />

Braggpuls entfernten Atome. Aus dem an der Bandkante präparierten Ensemble bildet sich ein<br />

Soliton auf einem Untergrund aus. Während der Untergrund rasch zerfließt, bis er für t > 45 ms<br />

nicht mehr erkennbar ist, behält das Soliton seine Form bei. (b) Aus Querschnitten durch die<br />

summierten Absorptionsbilder lässt sich die Atomzahl im Soliton und im Untergrund bestimmen.<br />

Die Analyse der Breite des Untergrunds bestätigt die Annahme, dass dieser Teil des Ensembles im<br />

Impulsraum mit den Quasiimpulsen bei verschwindender Dispersion k ∞ überlappt. Für t = 35 ms<br />

befinden sich nur 20% der Atome im Soliton, während die restlichen 80% den Untergrund bilden.<br />

ten Ensemble bildet sich ein zentrales Maximum auf einem breiteren Untergrund aus.<br />

Deutlich erkennt man für die folgenden dargestellten Zeiten zwischen 25 ms und 45 ms,<br />

11 Um kleine Variationen der räumlichen Positionen der <strong>Solitonen</strong> zu eliminieren, wurden die einzelnen<br />

Bilder so verschoben, dass die Dichtemaxima auf dieselbe Stelle fallen.