Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz

Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz

Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

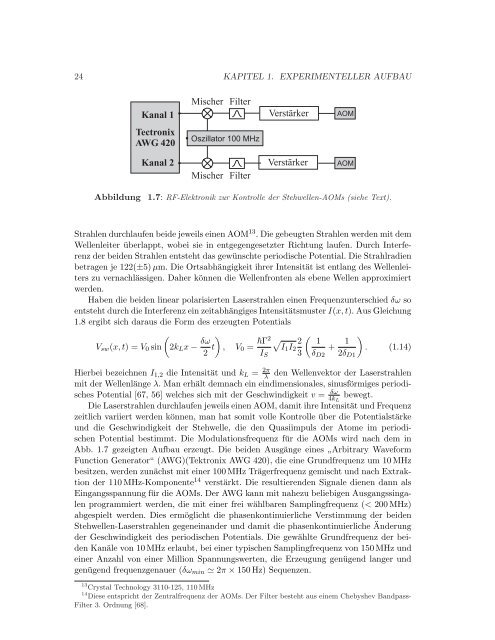

24 KAPITEL 1. EXPERIMENTELLER AUFBAU<br />

Kanal 1<br />

Mischer<br />

Filter<br />

Verstärker<br />

AOM<br />

Tectronix<br />

AWG 420<br />

Oszillator 100 MHz<br />

Kanal 2<br />

Mischer<br />

Filter<br />

Verstärker<br />

AOM<br />

Abbildung<br />

1.7: RF-Elektronik zur Kontrolle der Stehwellen-AOMs (siehe Text).<br />

Strahlen durchlaufen beide jeweils einen AOM 13 . Die gebeugten Strahlen werden mit dem<br />

Wellenleiter überlappt, wobei sie in entgegengesetzter Richtung laufen. Durch Interferenz<br />

der beiden Strahlen entsteht das gewünschte periodische Potential. Die Strahlradien<br />

betragen je 122(±5) µm. Die Ortsabhängigkeit ihrer Intensität ist entlang des Wellenleiters<br />

zu vernachlässigen. Daher können die Wellenfronten als ebene Wellen approximiert<br />

werden.<br />

Haben die beiden linear polarisierten Laserstrahlen einen Frequenzunterschied δω so<br />

entsteht durch die Interferenz ein zeitabhängiges Intensitätsmuster I(x, t). Aus Gleichung<br />

1.8 ergibt sich daraus die Form des erzeugten Potentials<br />

V sw (x, t) = V 0 sin<br />

(2k L x − δω )<br />

2 t , V 0 = Γ2 √<br />

(<br />

2 1<br />

I1 I 2 + 1 )<br />

. (1.14)<br />

I S 3 δ D2 2δ D1<br />

Hierbei bezeichnen I 1,2 die Intensität und k L = 2π λ<br />

den Wellenvektor der Laserstrahlen<br />

mit der Wellenlänge λ. Man erhält demnach ein eindimensionales, sinusförmiges periodisches<br />

Potential [67, 56] welches sich mit der Geschwindigkeit v = δω<br />

4k L<br />

bewegt.<br />

Die Laserstrahlen durchlaufen jeweils einen AOM, damit ihre Intensität und Frequenz<br />

zeitlich variiert werden können, man hat somit volle Kontrolle über die Potentialstärke<br />

und die Geschwindigkeit der Stehwelle, die den Quasiimpuls der Atome im periodischen<br />

Potential bestimmt. Die Modulationsfrequenz für die AOMs wird nach dem in<br />

Abb. 1.7 gezeigten Aufbau erzeugt. Die beiden Ausgänge eines Arbitrary Waveform<br />

”<br />

Function Generator“ (AWG)(Tektronix AWG 420), die eine Grundfrequenz um 10 MHz<br />

besitzen, werden zunächst mit einer 100 MHz Trägerfrequenz gemischt und nach Extraktion<br />

der 110 MHz-Komponente 14 verstärkt. Die resultierenden Signale dienen dann als<br />

Eingangsspannung für die AOMs. Der AWG kann mit nahezu beliebigen Ausgangssingalen<br />

programmiert werden, die mit einer frei wählbaren Samplingfrequenz (< 200 MHz)<br />

abgespielt werden. Dies ermöglicht die phasenkontinuierliche Verstimmung der beiden<br />

Stehwellen-Laserstrahlen gegeneinander und damit die phasenkontinuierliche Änderung<br />

der Geschwindigkeit des periodischen Potentials. Die gewählte Grundfrequenz der beiden<br />

Kanäle von 10 MHz erlaubt, bei einer typischen Samplingfrequenz von 150 MHz und<br />

einer Anzahl von einer Million Spannungswerten, die Erzeugung genügend langer und<br />

genügend frequenzgenauer (δω min ≃ 2π × 150 Hz) Sequenzen.<br />

13 Crystal Technology 3110-125, 110 MHz<br />

14 Diese entspricht der Zentralfrequenz der AOMs. Der Filter besteht aus einem Chebyshev Bandpass-<br />

Filter 3. Ordnung [68].