Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz

Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz

Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

34 KAPITEL 1. EXPERIMENTELLER AUFBAU<br />

a<br />

b<br />

c<br />

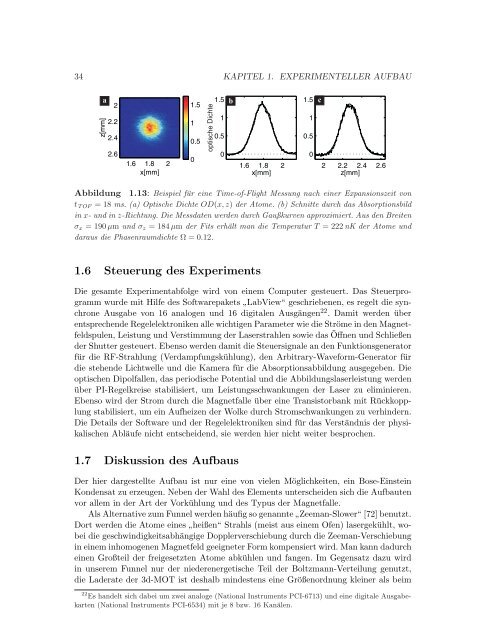

Abbildung 1.13: Beispiel für eine Time-of-Flight Messung nach einer Expansionszeit von<br />

t TOF = 18 ms. (a) Optische Dichte OD(x, z) der Atome. (b) Schnitte durch das Absorptionsbild<br />

in x- und in z-Richtung. Die Messdaten werden durch Gaußkurven approximiert. Aus den Breiten<br />

σ x = 190 µm und σ z = 184 µm der Fits erhält man die Temperatur T = 222 nK der Atome und<br />

daraus die Phasenraumdichte Ω = 0.12.<br />

1.6 Steuerung des Experiments<br />

Die gesamte Experimentabfolge wird von einem Computer gesteuert. Das Steuerprogramm<br />

wurde mit Hilfe des Softwarepakets ”<br />

LabView“ geschriebenen, es regelt die synchrone<br />

Ausgabe von 16 analogen und 16 digitalen Ausgängen 22 . Damit werden über<br />

entsprechende Regelelektroniken alle wichtigen Parameter wie die Ströme in den Magnetfeldspulen,<br />

Leistung und Verstimmung der Laserstrahlen sowie das Öffnen und Schließen<br />

der Shutter gesteuert. Ebenso werden damit die Steuersignale an den Funktionsgenerator<br />

für die RF-Strahlung (Verdampfungskühlung), den Arbitrary-Waveform-Generator für<br />

die stehende Lichtwelle und die Kamera für die Absorptionsabbildung ausgegeben. Die<br />

optischen Dipolfallen, das periodische Potential und die Abbildungslaserleistung werden<br />

über PI-Regelkreise stabilisiert, um Leistungsschwankungen der Laser zu eliminieren.<br />

Ebenso wird der Strom durch die Magnetfalle über eine Transistorbank mit Rückkopplung<br />

stabilisiert, um ein Aufheizen der Wolke durch Stromschwankungen zu verhindern.<br />

Die Details der Software und der Regelelektroniken sind für das Verständnis der physikalischen<br />

Abläufe nicht entscheidend, sie werden hier nicht weiter besprochen.<br />

1.7 Diskussion des Aufbaus<br />

Der hier dargestellte Aufbau ist nur eine von vielen Möglichkeiten, ein Bose-Einstein<br />

Kondensat zu erzeugen. Neben der Wahl des Elements unterscheiden sich die Aufbauten<br />

vor allem in der Art der Vorkühlung und des Typus der Magnetfalle.<br />

Als Alternative zum Funnel werden häufig so genannte ”<br />

Zeeman-Slower“ [72] benutzt.<br />

Dort werden die Atome eines ”<br />

heißen“ Strahls (meist aus einem Ofen) lasergekühlt, wobei<br />

die geschwindigkeitsabhängige Dopplerverschiebung durch die Zeeman-Verschiebung<br />

in einem inhomogenen Magnetfeld geeigneter Form kompensiert wird. Man kann dadurch<br />

einen Großteil der freigesetzten Atome abkühlen und fangen. Im Gegensatz dazu wird<br />

in unserem Funnel nur der niederenergetische Teil der Boltzmann-Verteilung genutzt,<br />

die Laderate der 3d-MOT ist deshalb mindestens eine Größenordnung kleiner als beim<br />

22 Es handelt sich dabei um zwei analoge (National Instruments PCI-6713) und eine digitale Ausgabekarten<br />

(National Instruments PCI-6534) mit je 8 bzw. 16 Kanälen.