- Page 1: MASCARADAS DE CASTILLA Y LEÓN TIEM

- Page 5 and 6: MASCARADAS DE CASTILLA Y LEÓN TIEM

- Page 8 and 9: Bernardo Calvo Brioso | Ed. Junta d

- Page 10 and 11: 6 Bernardo Calvo Brioso | Ed. Junta

- Page 12 and 13: 8 Bernardo Calvo Brioso | Ed. Junta

- Page 15 and 16: CÁPITULO I FICHA TÉCNICA Y METODO

- Page 17 and 18: FICHA TÉCNICA INFORMACIÓN GENERAL

- Page 19 and 20: METODOLOGÍA PROPUESTA Conviene ten

- Page 21 and 22: FASES TRABAJO TEÓRICO TRABAJO DE C

- Page 23 and 24: CÁPITULO II MASCARADAS DE INVIERNO

- Page 25 and 26: Introducción. Abordar las mascarad

- Page 27 and 28: Las fiestas de nuestros pueblos sue

- Page 29 and 30: mito del eterno retorno de Mircea E

- Page 31 and 32: piensa que en el solsticio de invie

- Page 33 and 34: zados, que simplemente ejecutaban u

- Page 35 and 36: Estas celebraciones invernales son

- Page 37 and 38: exclusivas de mozos, es evidente y

- Page 39 and 40: Francisco Rodríguez Pascual (1987,

- Page 41 and 42: Valencia el Martes de Carnaval de 1

- Page 43 and 44: paganas en el calendario y las trad

- Page 45: sacrificio al dios, banquete comuna

- Page 49 and 50: al I Concilio de Braga del año 561

- Page 51 and 52: Estas fiestas se celebraban princip

- Page 53 and 54: Un último ejemplo nos lo proporcio

- Page 55 and 56: Imagenes la veneracion que es debid

- Page 57 and 58: Pero, ¿qué características y fun

- Page 59 and 60: para elegir mayordomo y abad del a

- Page 61 and 62: En 1703 se precisa al margen: “Ad

- Page 63 and 64: También es importante recordar que

- Page 65 and 66: es sacrificada y resucita; y el “

- Page 67 and 68: La máscara no oculta, representa;

- Page 69 and 70: ¿Qué tipos de máscaras se utiliz

- Page 71 and 72: son compradas y hechas habitualment

- Page 73 and 74: tenazas articuladas terminadas en c

- Page 75 and 76: Ferreras de Arriba (Zamora) Laguna

- Page 77 and 78: y con consentimiento del Concejo, c

- Page 79 and 80: el culto a Dionisos, que siendo ori

- Page 81 and 82: ano. Esto se ratifica por aparecer

- Page 83 and 84: en agua lustral, que preservaba, se

- Page 85 and 86: excepcionalmente, atabal. Música q

- Page 87 and 88: puerta de la iglesia. Por cierto qu

- Page 89 and 90: desconocido, el miedo a las fuerzas

- Page 91 and 92: de la localidad de Villarino tras l

- Page 93 and 94: Esta es la segunda cara de las masc

- Page 95 and 96: ordãos, Mirandela y Vale das Fonte

- Page 97 and 98:

mente hemos probado su intensidad p

- Page 99 and 100:

aquí las tenemos. De poco valieron

- Page 101 and 102:

Izquierda: “El Pajarico y el Caba

- Page 103 and 104:

mágicos y simbólicos. 17. Los moz

- Page 105 and 106:

GrADo, M. De. (2000). Pasiegos de L

- Page 107 and 108:

tizA, A. P. (2004). Inverno mágico

- Page 109 and 110:

CÁPITULO III MASCARADAS DE INVIERN

- Page 111 and 112:

DICIEMBRE MARZO ABRIL MAYO 26 san e

- Page 113 and 114:

CÁPITULO IV RESUMEN DE LAS MASCARA

- Page 115 and 116:

Este tipo de manifestaciones festiv

- Page 117 and 118:

es la de Sardonedo, bien de vaca, t

- Page 119 and 120:

CÁPITULO V FUENTES DOCUMENTALES 11

- Page 121 and 122:

FUENTES CONSULTADAS 1. Archivo Dioc

- Page 123 and 124:

5. Archivo Diocesano de Burgo de Os

- Page 125 and 126:

CÁPITULO VI TRANSCRIPCIÓN DE DOCU

- Page 127 and 128:

DOCUMENTOS DE LOCALIDADES CON MASCA

- Page 129 and 130:

4. Los casados pagarán quince real

- Page 131 and 132:

“Confección zamarras… 324” p

- Page 133 and 134:

Almazan Cofradía 7 Almazan Cofrad

- Page 135 and 136:

ALMEIDA DE SAYAGO Documentos Docume

- Page 137 and 138:

Casavieja foto 1 Casavieja foto 4 C

- Page 139 and 140:

11º .Obligaciones de los cofrades

- Page 141 and 142:

- Visita del 16 de noviembre de 176

- Page 143 and 144:

- Cap. 1: Para entrar un cofrade ha

- Page 145 and 146:

Regalmeto Cofradía 7 Regalmeto Cof

- Page 147 and 148:

Libro de fábrica foto 23 Libro de

- Page 149 and 150:

Documento 2. Libro de cuentas de la

- Page 151 and 152:

Montamarta. Agresión 1 Montamarta.

- Page 153 and 154:

PERERUELA Archivo Diocesano de Zamo

- Page 155 and 156:

Pobladura de Aliste foto 1 Pobladur

- Page 157 and 158:

profano”. Lo firma el Gobernador

- Page 159 and 160:

Cuentas Cofradía del Santísimo 1

- Page 161 and 162:

POZUELO DE TÁBARA Archivo Diocesan

- Page 163 and 164:

Sanzoles foto 1 Sanzoles foto 4 Sie

- Page 165 and 166:

Tábara cuentas de la Cofradía 1 T

- Page 167 and 168:

- 1756: En la visita pastoral se ma

- Page 169 and 170:

Cofradía S. Sacramento, foto 9 Cof

- Page 171 and 172:

Foto Villanueva 2 Foto Villanueva 3

- Page 173 and 174:

DOCUMENTOS DE CARÁCTER GENERAL AST

- Page 175 and 176:

BURGOS Documento 1. Synodicon Hispa

- Page 177 and 178:

Palencia. Sínodo 1582 foto 1 Palen

- Page 179 and 180:

ZAMORA Documento 1. Constituciones

- Page 181 and 182:

Dios guarde a V. I. muchos años. M

- Page 183 and 184:

Zamora. R. Cédula 1777 foto 1 Zamo

- Page 185 and 186:

“LXVIII. Que no es lícito celebr

- Page 187 and 188:

CASTRONUEVO DE LOS ARCOS Archivo Di

- Page 189 and 190:

Foto S. Esteban 1 Foto S. Esteban 4

- Page 191 and 192:

MADRIDANOS Archivo Diocesano de Zam

- Page 193 and 194:

EL PERDIGÓN Archivo Diocesano de Z

- Page 195 and 196:

A partir de 1715 aparece como ingre

- Page 197 and 198:

Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8

- Page 199 and 200:

sea obligación de los Mayordomos h

- Page 201 and 202:

Villalube foto 1 Villalube foto 3 V

- Page 203 and 204:

CÁPITULO VII BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Page 205 and 206:

Alonso González, J. (1997). “Bes

- Page 207 and 208:

CAsADo lobAto, ConCHA. (2008). Cicl

- Page 209 and 210:

KovAliov, s. i. (1979). Historia de

- Page 211 and 212:

Piñel, C.: La Zamora que se va. Va

- Page 213 and 214:

velAsCo, H. M. (1988). “Signos y

- Page 215 and 216:

CÁPITULO VIII ENTREVISTAS ESCRITAS

- Page 217 and 218:

ABEJERA 1. A Antonio Escuadra Manso

- Page 219 and 220:

Gitano y cerrando todo el Galán y

- Page 221 and 222:

- Van primero a casa del Alcalde a

- Page 223 and 224:

- He oído hablar del “cachumbo

- Page 225 and 226:

Rosamari -un restaurante-. Luego, c

- Page 227 and 228:

- ¿Llevan los Cucurrumachos algo p

- Page 229 and 230:

la procesión de la Virgen de las A

- Page 231 and 232:

ón, que iba a buscarlos a sus casa

- Page 233 and 234:

- ¿Qué hacen los personajes? - El

- Page 235 and 236:

- ¿Para que lleva el Diablo Peque

- Page 237 and 238:

- Bueno, pues cuando llegaban los C

- Page 239 and 240:

AGRADECIMIENTOS 235 MASCARADAS DE A

- Page 241 and 242:

Agradecimientos Aunque aquí deber

- Page 243 and 244:

ANEXO I FICHAS DE CATALOGACIÓN IND

- Page 245 and 246:

> CASAVIEJA Los Zarramaches TIPO FE

- Page 247 and 248:

Organización, Participantes y Asis

- Page 249 and 250:

perfecto, la totalidad como forma a

- Page 251 and 252:

Fortalezas • Los mozos y quintos

- Page 253 and 254:

> TIPO NAVALOSA Los Cucurrumachos T

- Page 255 and 256:

A ellos corresponde también la tal

- Page 257 and 258:

“Los quintos ya tienen casa; Goyo

- Page 259 and 260:

una panceta, una sobrasada,...”.

- Page 261 and 262:

de esta época y asume la interpret

- Page 263 and 264:

Alteración y Transformación Las t

- Page 265 and 266:

> TIPO CASTRILLO DE MURCIA El colac

- Page 267 and 268:

ponía: en 1728 gastan treinta cuar

- Page 269 and 270:

grandes carteles, hombres y mujeres

- Page 271 and 272:

mienzo la procesión, con dos noved

- Page 273 and 274:

alpargatas y leguis sobre los calce

- Page 275 and 276:

muñeco de paja, Judas, que, al fin

- Page 277 and 278:

> TIPO LAS MACHORRAS Virgen de las

- Page 279 and 280:

Centros de Devoción Religiosa El s

- Page 281 and 282:

que ya no asisten nuestros protagon

- Page 283 and 284:

historia de burros; un incendio; qu

- Page 285 and 286:

composición abierta, mediante cruc

- Page 287 and 288:

talle, por el resto de sus acciones

- Page 289 and 290:

> TIPO ALIJA DEL INFANTADO El Jurru

- Page 291 and 292:

Espectadores y Asistentes En cuanto

- Page 293 and 294:

Baja el Birria Mayor de la muralla

- Page 295 and 296:

Comidas comunitarias Al terminar la

- Page 297 and 298:

Diagnóstico/Vitalidad actual Sobre

- Page 299 and 300:

TIPO > TIPO LAGUNA DE NEGRILLOS Cor

- Page 301 and 302:

centistas, de cuidado dibujo e inte

- Page 303 and 304:

se organiza la procesión, para acu

- Page 305 and 306:

Terminado el oficio religioso, S. S

- Page 307 and 308:

Análisis del significado social y

- Page 309 and 310:

También conocemos que hasta no hac

- Page 311 and 312:

TIPO > TIPO LLAMAS DE LA RIBERA El

- Page 313 and 314:

ver algunas portaladas abiertas, do

- Page 315 and 316:

Tras la cantilena de las mismas, qu

- Page 317 and 318:

Gomio: Viste de saco o de tela de c

- Page 319 and 320:

Diagnóstico/Vitalidad actual Debil

- Page 321 and 322:

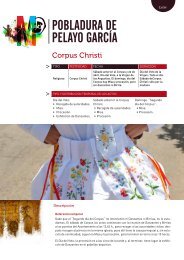

TIPO > TIPO POBLADURA DE PELAYO GAR

- Page 323 and 324:

Organización, Participantes y Asis

- Page 325 and 326:

esta exhibición ha quedado una rem

- Page 327 and 328:

Valoración de la Manifestación fe

- Page 329 and 330:

Informantes y contactos Nombre: Jac

- Page 331 and 332:

TIPO > TIPO RIELLO La Zafarronada F

- Page 333 and 334:

Es la hora de recorrer las calles h

- Page 335 and 336:

Culturalmente, las Zafarronadas de

- Page 337 and 338:

Amenazas • Alarmante descenso de

- Page 339 and 340:

TIPO > TIPO SARDONEDO Los Toros El

- Page 341 and 342:

Al salir por las calles del pueblo,

- Page 343 and 344:

Interpretación de la fiesta Tal co

- Page 345 and 346:

TIPO > TIPO VELILLA DE LA REINA El

- Page 347 and 348:

almente algo de dinero, en lugar de

- Page 349 and 350:

y volteretas, siendo las más espec

- Page 351 and 352:

Madamas: Suelen ir vestidas con los

- Page 353 and 354:

sólo son propias de esta zona del

- Page 355 and 356:

Bibliografía BlanCo, C. (1993). de

- Page 357 and 358:

TIPO > TIPO CEVICO DE LA TORRE Día

- Page 359 and 360:

Espectadores y Asistentes La difusi

- Page 361 and 362:

función primigenia era, como en ot

- Page 363 and 364:

zantes. Y para eso se hacen los alt

- Page 365 and 366:

Informantes y contactos Nombre: Eli

- Page 367 and 368:

TIPO > TIPO ABEJAR La Barrosa FECHA

- Page 369 and 370:

Personas y Colectivo Social Partici

- Page 371 and 372:

para abrir paso y marcar el círcul

- Page 373 and 374:

ve para localizarla en cada momento

- Page 375 and 376:

iglesia, sacando a cornalones al cu

- Page 377 and 378:

Hoy la localidad vive en buena part

- Page 379 and 380:

propiciar la fertilidad de las pers

- Page 381 and 382:

Relación con el bien: Dinamizadora

- Page 383 and 384:

TIPO > TIPO ALMAZAN Los Zarrones FE

- Page 385 and 386:

Y la iglesia de San Pedro, donde ac

- Page 387 and 388:

llero”, llamado así por cargar e

- Page 389 and 390:

Descripción y características de

- Page 391 and 392:

su inofensivo garrote”. Es más,

- Page 393 and 394:

péreZ-rioja, j. a. (1970). soria y

- Page 395 and 396:

TIPO > TIPO TORRELOBATON Romería d

- Page 397 and 398:

De las murallas exteriores apenas s

- Page 399 and 400:

Este atuendo lo introdujo nuestro i

- Page 401 and 402:

Alteración y Transformación La tr

- Page 403 and 404:

TIPO > TIPO ABEJERA Los Cencerrones

- Page 405 and 406:

plas, el Gitano intenta vender sus

- Page 407 and 408:

Hay dos grupos antagónicos, el del

- Page 409 and 410:

Comidas comunitarias Tan sólo, al

- Page 411 and 412:

Alteración y Transformación En Ab

- Page 413 and 414:

TIPO ALMEIDA DE SAYAGO La Vaca Bayo

- Page 415 and 416:

general, pues le falta el component

- Page 417 and 418:

Análisis del significado social y

- Page 419 and 420:

Interpretación de la fiesta Venimo

- Page 421 and 422:

FraZer, j. g. (2006). la rama dorad

- Page 423 and 424:

TIPO BERCIANOS DE ALISTE Desempadri

- Page 425 and 426:

Sin ningún miramiento entran con l

- Page 427 and 428:

Valoración de la Manifestación fe

- Page 429 and 430:

TIPO > TIPO CARBELLINO La Vaca Bayo

- Page 431 and 432:

Animales asociados a la fiesta La V

- Page 433 and 434:

Fortalezas • Lleva saliendo de fo

- Page 435 and 436:

TIPO > TIPO FERRERAS DE ARRIBA La F

- Page 437 and 438:

mo día. No obstante, tienen su pro

- Page 439 and 440:

máscara antigua. A la cintura llev

- Page 441 and 442:

Interpretación de la fiesta Si ten

- Page 443 and 444:

TIPO > TIPO MONTAMARTA El Zangarró

- Page 445 and 446:

ugustam o Vía XXVI del Itinerario

- Page 447 and 448:

Se comienza realizando los pantalon

- Page 449 and 450:

entonces se mantiene la tradición

- Page 451 and 452:

allí seguir la ceremonia haciendo

- Page 453 and 454:

Caro Baroja, j. (1984). del viejo F

- Page 455 and 456:

TIPO > TIPO PALACIOS DEL PAN La Vaq

- Page 457 and 458:

Financiación de la festividad Todo

- Page 459 and 460:

opas viejas, sobre todo de pana, y

- Page 461 and 462:

tan extendidos por nuestra provinci

- Page 463 and 464:

TIPO > TIPO PERERUELA La Vaca Antru

- Page 465 and 466:

miento y organización de la Vaca A

- Page 467 and 468:

Músicas, Danzas y Bailes El único

- Page 469 and 470:

que ha pretendido su recuperador: c

- Page 471 and 472:

TIPO > TIPO POBLADURA DE ALISTE La

- Page 473 and 474:

Espectadores y Asistentes Durante l

- Page 475 and 476:

del Ciego -realmente siguen siendo

- Page 477 and 478:

Valoración de la Manifestación fe

- Page 479 and 480:

Sabemos también que unos personaje

- Page 481 and 482:

TIPO > TIPO POZUELO DE TÁBARA El T

- Page 483 and 484:

Tafarrón y Madama han de pedir el

- Page 485 and 486:

y levantando los brazos. Del templo

- Page 487 and 488:

y subastan y protegen el bollo del

- Page 489 and 490:

demonio, rendirle pleitesía al san

- Page 491 and 492:

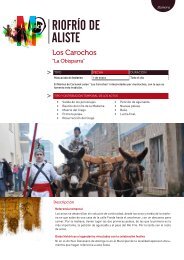

TIPO > TIPO RIOFRÍO DE ALISTE Los

- Page 493 and 494:

un amplio local del Ayuntamiento qu

- Page 495 and 496:

A lo que el dueño contestaba: “Y

- Page 497 and 498:

abuelo al Ciego y el Molacillo lo l

- Page 499 and 500:

Gregorio Rodríguez Fernández (199

- Page 501 and 502:

• Coincidencia horaria con otras

- Page 503 and 504:

TIPO > TIPO SAN MARTÍN DE CASTAÑE

- Page 505 and 506:

Financiación de la festividad No h

- Page 507 and 508:

Descripción y características de

- Page 509 and 510:

apoyo de ningún tipo y hay una esp

- Page 511 and 512:

sayaguesa le queda muy lejana, incl

- Page 513 and 514:

TIPO > TIPO SAN VICENTE DE LA CABEZ

- Page 515 and 516:

Elementos y Componentes Festivos Lo

- Page 517 and 518:

ción de madera y actualmente son d

- Page 519 and 520:

tación y actuaban secuencialmente

- Page 521 and 522:

TIPO > TIPO SANZOLES El Zangarrón

- Page 523 and 524:

La población, que se encuentra a 1

- Page 525 and 526:

La fiesta empieza el día 25 de dic

- Page 527 and 528:

Peticiones y cuestaciones Buena par

- Page 529 and 530:

San Francisco Rodríguez y Rubio Co

- Page 531 and 532:

Amenazas • La escasez de quintos,

- Page 533 and 534:

TIPO > TIPO SARRACÍN DE ALISTE Los

- Page 535 and 536:

ante los dos últimos años, con pe

- Page 537 and 538:

grandes zancadas para calcular la l

- Page 539 and 540:

Comidas comunitarias Al terminar la

- Page 541 and 542:

Descripción de propuestas y accion

- Page 543 and 544:

TIPO > TIPO TÁBARA Corpus Christi

- Page 545 and 546:

Espectadores y Asistentes La difusi

- Page 547 and 548:

usa pañuelo a modo de cinta con nu

- Page 549 and 550:

hacía sonar sus enormes castañuel

- Page 551 and 552:

TIPO > TIPO LA TORRE DE ALISTE La O

- Page 553 and 554:

Elementos y Componentes Festivos S

- Page 555 and 556:

Soldado: Dicen que es el padre del

- Page 557 and 558:

no se representaba. Hay que pondera

- Page 559 and 560:

TIPO > TIPO VILLANUEVA DE VALROJO L

- Page 561 and 562:

que creen que pueden llevar y a cor

- Page 563 and 564:

con ilusión, numerosos disfraces,

- Page 565 and 566:

Diablo, tradicional en las Obisparr

- Page 567 and 568:

TIPO > TIPO VILLARINO TRAS LA SIERR

- Page 569 and 570:

Otra cosa es cómo se realiza esa c

- Page 571 and 572:

Mayordomo: Se limita a pedir -aunqu

- Page 573 and 574:

mientras que Los Caballicos son “

- Page 575 and 576:

tres, acompañados de sus Criados,

- Page 577 and 578:

ANEXO II SINTESIS EN TABLAS 573 MAS

- Page 579 and 580:

Bernardo Calvo Brioso | Ed. Junta d

- Page 581 and 582:

Bernardo Calvo Brioso | Ed. Junta d

- Page 583 and 584:

584 585 Bernardo Calvo Brioso | Ed.