etymons grecs et latins du vocabulaire scientifique français - Pot-pourri

etymons grecs et latins du vocabulaire scientifique français - Pot-pourri

etymons grecs et latins du vocabulaire scientifique français - Pot-pourri

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

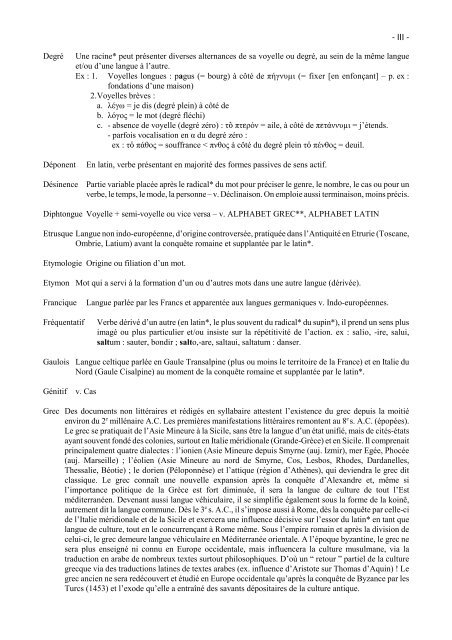

- III -<br />

Degré Une racine* peut présenter diverses alternances de sa voyelle ou degré, au sein de la même langue<br />

<strong>et</strong>/ou d’une langue à l’autre.<br />

Ex : 1. Voyelles longues : pagus (= bourg) à côté de πήγνυµι (= fixer [en enfonçant] – p. ex :<br />

fondations d’une maison)<br />

2.Voyelles brèves :<br />

a. λέγω = je dis (degré plein) à côté de<br />

b. λόγος = le mot (degré fléchi)<br />

c. - absence de voyelle (degré zéro) : τ πτρόν = aile, à côté de πτάννυµι = j’étends.<br />

- parfois vocalisation en α <strong>du</strong> degré zéro :<br />

ex : τ πάθος = souffrance < πνθος à côté <strong>du</strong> degré plein τ πένθος = deuil.<br />

Déponent En latin, verbe présentant en majorité des formes passives de sens actif.<br />

Désinence Partie variable placée après le radical* <strong>du</strong> mot pour préciser le genre, le nombre, le cas ou pour un<br />

verbe, le temps, le mode, la personne – v. Déclinaison. On emploie aussi terminaison, moins précis.<br />

Diphtongue Voyelle + semi-voyelle ou vice versa – v. ALPHABET GREC**, ALPHABET LATIN<br />

Etrusque Langue non indo-européenne, d’origine controversée, pratiquée dans l’Antiquité en Etrurie (Toscane,<br />

Ombrie, Latium) avant la conquête romaine <strong>et</strong> supplantée par le latin*.<br />

Etymologie Origine ou filiation d’un mot.<br />

Etymon Mot qui a servi à la formation d’un ou d’autres mots dans une autre langue (dérivée).<br />

Francique Langue parlée par les Francs <strong>et</strong> apparentée aux langues germaniques v. Indo-européennes.<br />

Fréquentatif Verbe dérivé d’un autre (en latin*, le plus souvent <strong>du</strong> radical* <strong>du</strong> supin*), il prend un sens plus<br />

imagé ou plus particulier <strong>et</strong>/ou insiste sur la répétitivité de l’action. ex : salio, -ire, salui,<br />

saltum : sauter, bondir ; salto,-are, saltaui, saltatum : danser.<br />

Gaulois Langue celtique parlée en Gaule Transalpine (plus ou moins le territoire de la France) <strong>et</strong> en Italie <strong>du</strong><br />

Nord (Gaule Cisalpine) au moment de la conquête romaine <strong>et</strong> supplantée par le latin*.<br />

Génitif v. Cas<br />

Grec Des documents non littéraires <strong>et</strong> rédigés en syllabaire attestent l’existence <strong>du</strong> grec depuis la moitié<br />

environ <strong>du</strong> 2 e millénaire A.C. Les premières manifestations littéraires remontent au 8 e s. A.C. (épopées).<br />

Le grec se pratiquait de l’Asie Mineure à la Sicile, sans être la langue d’un état unifié, mais de cités-états<br />

ayant souvent fondé des colonies, surtout en Italie méridionale (Grande-Grèce) <strong>et</strong> en Sicile. Il comprenait<br />

principalement quatre dialectes : l’ionien (Asie Mineure depuis Smyrne (auj. Izmir), mer Egée, Phocée<br />

(auj. Marseille) ; l’éolien (Asie Mineure au nord de Smyrne, Cos, Lesbos, Rhodes, Dardanelles,<br />

Thessalie, Béotie) ; le dorien (Péloponnèse) <strong>et</strong> l’attique (région d’Athènes), qui deviendra le grec dit<br />

classique. Le grec connaît une nouvelle expansion après la conquête d’Alexandre <strong>et</strong>, même si<br />

l’importance politique de la Grèce est fort diminuée, il sera la langue de culture de tout l’Est<br />

méditerranéen. Devenant aussi langue véhiculaire, il se simplifie également sous la forme de la koinê,<br />

autrement dit la langue commune. Dès le 3 e s. A.C., il s’impose aussi à Rome, dès la conquête par celle-ci<br />

de l’Italie méridionale <strong>et</strong> de la Sicile <strong>et</strong> exercera une influence décisive sur l’essor <strong>du</strong> latin* en tant que<br />

langue de culture, tout en le concurrençant à Rome même. Sous l’empire romain <strong>et</strong> après la division de<br />

celui-ci, le grec demeure langue véhiculaire en Méditerranée orientale. A l’époque byzantine, le grec ne<br />

sera plus enseigné ni connu en Europe occidentale, mais influencera la culture musulmane, via la<br />

tra<strong>du</strong>ction en arabe de nombreux textes surtout philosophiques. D’où un “ r<strong>et</strong>our ” partiel de la culture<br />

grecque via des tra<strong>du</strong>ctions latines de textes arabes (ex. influence d’Aristote sur Thomas d’Aquin) ! Le<br />

grec ancien ne sera redécouvert <strong>et</strong> étudié en Europe occidentale qu’après la conquête de Byzance par les<br />

Turcs (1453) <strong>et</strong> l’exode qu’elle a entraîné des savants dépositaires de la culture antique.