etymons grecs et latins du vocabulaire scientifique français - Pot-pourri

etymons grecs et latins du vocabulaire scientifique français - Pot-pourri

etymons grecs et latins du vocabulaire scientifique français - Pot-pourri

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

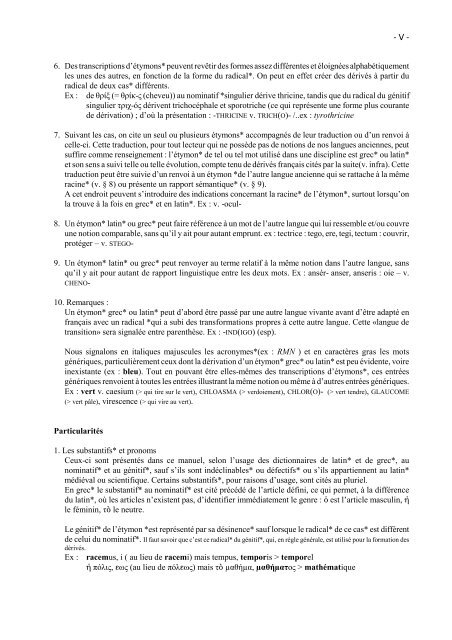

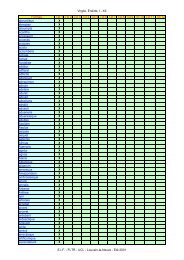

- V -<br />

6. Des transcriptions d’étymons* peuvent revêtir des formes assez différentes <strong>et</strong> éloignées alphabétiquement<br />

les unes des autres, en fonction de la forme <strong>du</strong> radical*. On peut en eff<strong>et</strong> créer des dérivés à partir <strong>du</strong><br />

radical de deux cas* différents.<br />

Ex : de θρίξ (= θρίκ-ς (cheveu)) au nominatif *singulier dérive thricine, tandis que <strong>du</strong> radical <strong>du</strong> génitif<br />

singulier τριχ-ός dérivent trichocéphale <strong>et</strong> sporotriche (ce qui représente une forme plus courante<br />

de dérivation) ; d’où la présentation : -THRICINE v. TRICH(O)- /..ex : tyrothricine<br />

7. Suivant les cas, on cite un seul ou plusieurs étymons* accompagnés de leur tra<strong>du</strong>ction ou d’un renvoi à<br />

celle-ci. C<strong>et</strong>te tra<strong>du</strong>ction, pour tout lecteur qui ne possède pas de notions de nos langues anciennes, peut<br />

suffire comme renseignement : l’étymon* de tel ou tel mot utilisé dans une discipline est grec* ou latin*<br />

<strong>et</strong> son sens a suivi telle ou telle évolution, compte tenu de dérivés <strong>français</strong> cités par la suite(v. infra). C<strong>et</strong>te<br />

tra<strong>du</strong>ction peut être suivie d’un renvoi à un étymon *de l’autre langue ancienne qui se rattache à la même<br />

racine* (v. § 8) ou présente un rapport sémantique* (v. § 9).<br />

A c<strong>et</strong> endroit peuvent s’intro<strong>du</strong>ire des indications concernant la racine* de l’étymon*, surtout lorsqu’on<br />

la trouve à la fois en grec* <strong>et</strong> en latin*. Ex : v. -ocul-<br />

8. Un étymon* latin* ou grec* peut faire référence à un mot de l’autre langue qui lui ressemble <strong>et</strong>/ou couvre<br />

une notion comparable, sans qu’il y ait pour autant emprunt. ex : tectrice : tego, ere, tegi, tectum : couvrir,<br />

protéger – v. STEGO-<br />

9. Un étymon* latin* ou grec* peut renvoyer au terme relatif à la même notion dans l’autre langue, sans<br />

qu’il y ait pour autant de rapport linguistique entre les deux mots. Ex : ansér- anser, anseris : oie – v.<br />

CHENO-<br />

10. Remarques :<br />

Un étymon* grec* ou latin* peut d’abord être passé par une autre langue vivante avant d’être adapté en<br />

<strong>français</strong> avec un radical *qui a subi des transformations propres à c<strong>et</strong>te autre langue. C<strong>et</strong>te «langue de<br />

transition» sera signalée entre parenthèse. Ex : -IND(IGO) (esp).<br />

Nous signalons en italiques majuscules les acronymes*(ex : RMN ) <strong>et</strong> en caractères gras les mots<br />

génériques, particulièrement ceux dont la dérivation d’un étymon* grec* ou latin* est peu évidente, voire<br />

inexistante (ex : bleu). Tout en pouvant être elles-mêmes des transcriptions d’étymons*, ces entrées<br />

génériques renvoient à toutes les entrées illustrant la même notion ou même à d’autres entrées génériques.<br />

Ex : vert v. caesium (> qui tire sur le vert), CHLOASMA (> verdoiement), CHLOR(O)- (> vert tendre), GLAUCOME<br />

(> vert pâle), virescence (> qui vire au vert).<br />

Particularités<br />

1. Les substantifs* <strong>et</strong> pronoms<br />

Ceux-ci sont présentés dans ce manuel, selon l’usage des dictionnaires de latin* <strong>et</strong> de grec*, au<br />

nominatif* <strong>et</strong> au génitif*, sauf s’ils sont indéclinables* ou défectifs* ou s’ils appartiennent au latin*<br />

médiéval ou <strong>scientifique</strong>. Certains substantifs*, pour raisons d’usage, sont cités au pluriel.<br />

En grec* le substantif* au nominatif* est cité précédé de l’article défini, ce qui perm<strong>et</strong>, à la différence<br />

<strong>du</strong> latin*, où les articles n’existent pas, d’identifier immédiatement le genre : est l’article masculin, <br />

le féminin, τ le neutre.<br />

Le génitif* de l’étymon *est représenté par sa désinence* sauf lorsque le radical* de ce cas* est différent<br />

de celui <strong>du</strong> nominatif*. Il faut savoir que c’est ce radical* <strong>du</strong> génitif*, qui, en règle générale, est utilisé pour la formation des<br />

dérivés.<br />

Ex : racemus, i ( au lieu de racemi) mais tempus, temporis > temporel<br />

πόλις, ως (au lieu de πόλως) mais τ µαθήµα, µαθήµατος > mathématique