etymons grecs et latins du vocabulaire scientifique français - Pot-pourri

etymons grecs et latins du vocabulaire scientifique français - Pot-pourri

etymons grecs et latins du vocabulaire scientifique français - Pot-pourri

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

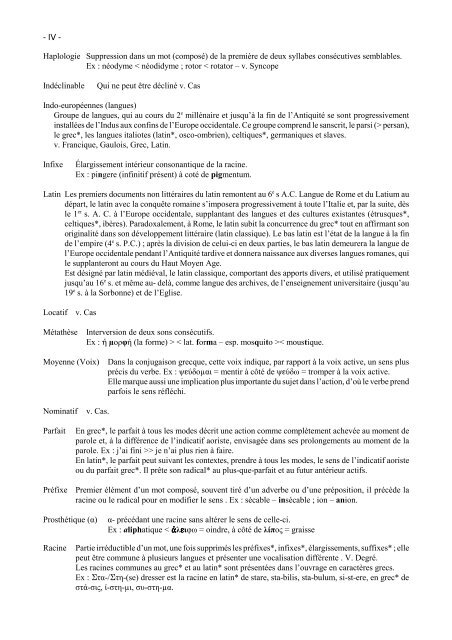

- IV -<br />

Haplologie Suppression dans un mot (composé) de la première de deux syllabes consécutives semblables.<br />

Ex : néodyme < néodidyme ; rotor < rotator – v. Syncope<br />

Indéclinable Qui ne peut être décliné v. Cas<br />

Indo-européennes (langues)<br />

Groupe de langues, qui au cours <strong>du</strong> 2 e millénaire <strong>et</strong> jusqu’à la fin de l’Antiquité se sont progressivement<br />

installées de l’In<strong>du</strong>s aux confins de l’Europe occidentale. Ce groupe comprend le sanscrit, le parsi (> persan),<br />

le grec*, les langues italiotes (latin*, osco-ombrien), celtiques*, germaniques <strong>et</strong> slaves.<br />

v. Francique, Gaulois, Grec, Latin.<br />

Infixe Élargissement intérieur consonantique de la racine.<br />

Ex : pingere (infinitif présent) à coté de pigmentum.<br />

Latin Les premiers documents non littéraires <strong>du</strong> latin remontent au 6 e s A.C. Langue de Rome <strong>et</strong> <strong>du</strong> Latium au<br />

départ, le latin avec la conquête romaine s’imposera progressivement à toute l’Italie <strong>et</strong>, par la suite, dès<br />

le 1 er s. A. C. à l’Europe occidentale, supplantant des langues <strong>et</strong> des cultures existantes (étrusques*,<br />

celtiques*, ibères). Paradoxalement, à Rome, le latin subit la concurrence <strong>du</strong> grec* tout en affirmant son<br />

originalité dans son développement littéraire (latin classique). Le bas latin est l’état de la langue à la fin<br />

de l’empire (4 e s. P.C.) ; après la division de celui-ci en deux parties, le bas latin demeurera la langue de<br />

l’Europe occidentale pendant l’Antiquité tardive <strong>et</strong> donnera naissance aux diverses langues romanes, qui<br />

le supplanteront au cours <strong>du</strong> Haut Moyen Age.<br />

Est désigné par latin médiéval, le latin classique, comportant des apports divers, <strong>et</strong> utilisé pratiquement<br />

jusqu’au 16 e s. <strong>et</strong> même au- delà, comme langue des archives, de l’enseignement universitaire (jusqu’au<br />

19 e s. à la Sorbonne) <strong>et</strong> de l’Eglise.<br />

Locatif v. Cas<br />

Métathèse Interversion de deux sons consécutifs.<br />

Ex : µορφή (la forme) > < lat. forma – esp. mosquito >< moustique.<br />

Moyenne (Voix) Dans la conjugaison grecque, c<strong>et</strong>te voix indique, par rapport à la voix active, un sens plus<br />

précis <strong>du</strong> verbe. Ex : ψύδοµαι = mentir à côté de ψύδω = tromper à la voix active.<br />

Elle marque aussi une implication plus importante <strong>du</strong> suj<strong>et</strong> dans l’action, d’où le verbe prend<br />

parfois le sens réfléchi.<br />

Nominatif v. Cas.<br />

Parfait En grec*, le parfait à tous les modes décrit une action comme complètement achevée au moment de<br />

parole <strong>et</strong>, à la différence de l’indicatif aoriste, envisagée dans ses prolongements au moment de la<br />

parole. Ex : j’ai fini >> je n’ai plus rien à faire.<br />

En latin*, le parfait peut suivant les contextes, prendre à tous les modes, le sens de l’indicatif aoriste<br />

ou <strong>du</strong> parfait grec*. Il prête son radical* au plus-que-parfait <strong>et</strong> au futur antérieur actifs.<br />

Préfixe Premier élément d’un mot composé, souvent tiré d’un adverbe ou d’une préposition, il précède la<br />

racine ou le radical pour en modifier le sens . Ex : sécable – insécable ; ion – anion.<br />

Prosthétique (α) α- précédant une racine sans altérer le sens de celle-ci.<br />

Ex : aliphatique < Mλιφω = oindre, à côté de λίπος = graisse<br />

Racine Partie irré<strong>du</strong>ctible d’un mot, une fois supprimés les préfixes*, infixes*, élargissements, suffixes* ; elle<br />

peut être commune à plusieurs langues <strong>et</strong> présenter une vocalisation différente . V. Degré.<br />

Les racines communes au grec* <strong>et</strong> au latin* sont présentées dans l’ouvrage en caractères <strong>grecs</strong>.<br />

Ex : τα-/τη-(se) dresser est la racine en latin* de stare, sta-bilis, sta-bulum, si-st-ere, en grec* de<br />

στά-σις, ί-στη-µι, συ-στη-µα.