Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Zwangspatienten ...

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Zwangspatienten ...

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Zwangspatienten ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Experimentelle</strong> <strong>Untersuchung</strong> <strong>von</strong> <strong>Versprechern</strong> <strong>bei</strong> <strong>Zwangspatienten</strong><br />

resultieren, finden sich in ca. 30 % entsprechende Fehler (lexical-bias), was bedeutet, dass die<br />

Wahrscheinlichkeit eines Versprechers steigt, wenn der Fehler selbst wieder ein reguläres<br />

Wort ergibt. Dieser Unterschied wird auf eine präartikulatorische Kontrolle zurückgeführt, die<br />

gegenüber lexikalischen Kriterien sensitiv ist und sinnlose Versprecher unterdrückt (Carroll,<br />

1999).<br />

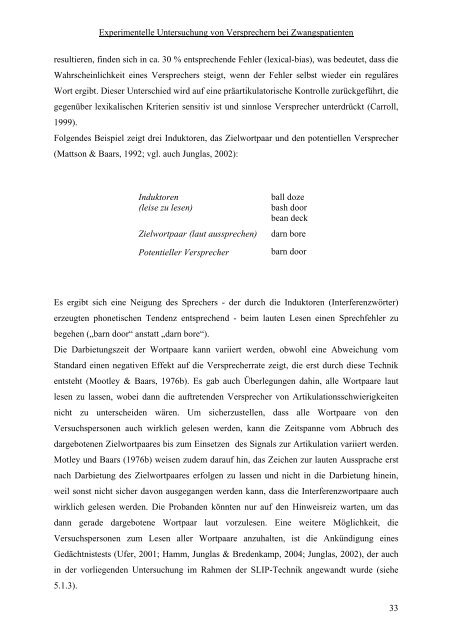

Folgendes Beispiel zeigt drei Induktoren, das Zielwortpaar und den potentiellen Versprecher<br />

(Mattson & Baars, 1992; vgl. auch Junglas, 2002):<br />

Induktoren<br />

(leise zu lesen)<br />

Zielwortpaar (laut aussprechen)<br />

Potentieller Versprecher<br />

ball doze<br />

bash door<br />

bean deck<br />

darn bore<br />

barn door<br />

Es ergibt sich eine Neigung des Sprechers - der durch die Induktoren (Interferenzwörter)<br />

erzeugten phonetischen Tendenz entsprechend - <strong>bei</strong>m lauten Lesen einen Sprechfehler zu<br />

begehen („barn door“ anstatt „darn bore“).<br />

Die Darbietungszeit der Wortpaare kann variiert werden, obwohl eine Abweichung vom<br />

Standard einen negativen Effekt auf die Versprecherrate zeigt, die erst durch diese Technik<br />

entsteht (Mootley & Baars, 1976b). Es gab auch Überlegungen dahin, alle Wortpaare laut<br />

lesen zu lassen, wo<strong>bei</strong> dann die auftretenden Versprecher <strong>von</strong> Artikulationsschwierigkeiten<br />

nicht zu unterscheiden wären. Um sicherzustellen, dass alle Wortpaare <strong>von</strong> den<br />

Versuchspersonen auch wirklich gelesen werden, kann die Zeitspanne vom Abbruch des<br />

dargebotenen Zielwortpaares bis zum Einsetzen des Signals zur Artikulation variiert werden.<br />

Motley und Baars (1976b) weisen zudem darauf hin, das Zeichen zur lauten Aussprache erst<br />

nach Darbietung des Zielwortpaares erfolgen zu lassen und nicht in die Darbietung hinein,<br />

weil sonst nicht sicher da<strong>von</strong> ausgegangen werden kann, dass die Interferenzwortpaare auch<br />

wirklich gelesen werden. Die Probanden könnten nur auf den Hinweisreiz warten, um das<br />

dann gerade dargebotene Wortpaar laut vorzulesen. Eine weitere Möglichkeit, die<br />

Versuchspersonen zum Lesen aller Wortpaare anzuhalten, ist die Ankündigung eines<br />

Gedächtnistests (Ufer, 2001; Hamm, Junglas & Bredenkamp, 2004; Junglas, 2002), der auch<br />

in der vorliegenden <strong>Untersuchung</strong> im Rahmen der SLIP-Technik angewandt wurde (siehe<br />

5.1.3).<br />

33