Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

A<br />

A<br />

Pflanzenart, während es doch um Maßnahmen zur Stützung<br />

oder Überlebenssicherung einer spezifischen Population innerhalb<br />

eines bestimmten Verbreitungsgebietes und der<br />

dort anzutreffenden Raumstrukturen geht und dies erst mittelbar<br />

in einem „ Arten" schutz resultiert.<br />

Unterschreiten Populationen eine untere Grenze der lndividuenzahlen<br />

oder der räumlichen Dichte, so sind sie zum<br />

Aussterben verurteilt. Dieser Grenzwert der Minimalpopulation<br />

ist von Art zu Art verschieden und hängt ganz wesentlich<br />

vo n populationsdynamischen Parametern wie Lebenserwartung,<br />

Reproduktionsrate, Mortalitätsrate sowie von<br />

allgemeinen biologischen Eigenschaften wie Effektivität<br />

der Partnersuche, Brutpflege oder bestimmten Anpassungsleistungen<br />

ab. Ein kritischer Grenzwert für viele Arten,<br />

der sich aus theoretischen Erwägungen ableiten läßt und<br />

als (äußerst grober) Richtwert angesehen werden kann, ist<br />

die Populationsgröße von 50 Individuen. Der Wert wird von<br />

FRANKLIN (1980) in seiner Arbeit „ Evolutionary Change in<br />

Small Populations" herausgestellt. Der gleiche Autor fordert<br />

für ein langfristiges Überleben einer Population allerdings<br />

eine Mindestgröße von 500 Individuen und macht damit<br />

gleichzeitig deutlich, wie unsicher noch solche aus der<br />

Populationsgenetik abgeleiteten Schätzungen sind. SEN<br />

NER (1980) stellt mit erschütternder Nüchternheit fest: „ Das<br />

zu erwartende Schicksal einer kleinen eingeschlossenen<br />

Tierpopulation ist nahezu immer das Aussterben."<br />

Wenn auch unser Wissen Ober untere Grenzwerte noch sehr<br />

lückenhaft ist, so besteht doch, zumindest was die Tierwelt<br />

betrifft, Einigkeit darüber, daß es solche Werte gibt und daß<br />

das Unterschreiten solcher Minimalwerte mit einem hohen<br />

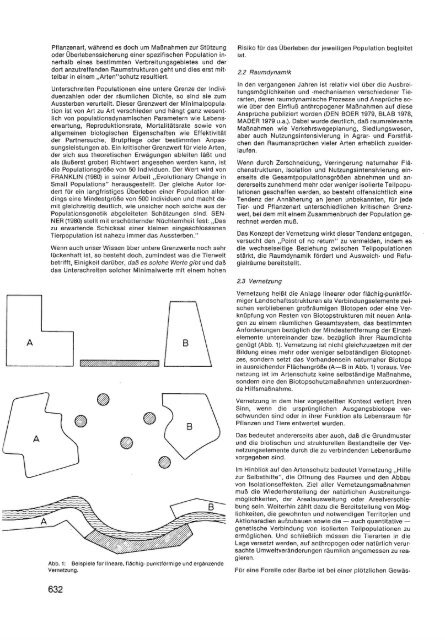

Abb. 1: Beispiele for lineare, flächig- punktförmlge und ergänzende<br />

Vernetzung.<br />

632<br />

B<br />

B<br />

Risiko für das Überleben der jeweiligen Population begleitet<br />

ist.<br />

2.2 Raumdynamik<br />

In den vergangenen Jahren ist relativ viel Ober die Ausbreitungsmöglichkeiten<br />

und -mechanismen verschiedener Tierarten,<br />

deren raumdynamische Prozesse und Ansprüche sowie<br />

Ober den Einfluß anthropogener Maßnahmen auf diese<br />

Ansprüche publiziert worden (DEN BOER 1979, BLAB 1978,<br />

MADER 1979 u.a.). Dabei wurde deutlich, daß raumrelevante<br />

Maßnahmen wie Verkehrswegeplanung, Siedlungswesen,<br />

aber auch Nutzungsintensivierung in Agrar- und Forstflächen<br />

den Raumansprüchen vieler Arten erheblich zuwiderlaufen.<br />

Wenn durch Zerschneidung, Verringerung naturnaher Flächenstrukturen,<br />

Isolation und Nutzungsintensivierung einerseits<br />

die Gesamtpopulationsgrößen abnehmen und andererseits<br />

zunehmend mehr oder weniger isolierte Teilpopulationen<br />

geschaffen werden, so besteht offensichtlich eine<br />

Tendenz der Annäherung an jenen unbekannten, für jede<br />

Tier- und Pflanzenart unterschiedlichen kritischen Grenzwert,<br />

bei dem mit einem Zusammenbruch der Population gerechnet<br />

werden muß.<br />

Das Konzept der Vernetzung wirkt dieser Tendenz entgegen,<br />

versucht den „Point of no return" zu vermelden, indem es<br />

die wechselseitige Beziehung zwischen Teilpopulationen<br />

stärkt, die Raumdynamik fördert und Ausweich- und Refugialräume<br />

bereitstellt.<br />

2.3 Vernetzung<br />

Vernetzung heißt die Anlage linearer oder flächig-punktförmiger<br />

Landschaftsstrukturen als Verbindungselemente zwischen<br />

verbliebenen großräumigen Biotopen oder eine Verknüpfung<br />

von Resten von Biotopstrukturen mit neuen Anlagen<br />

zu einem räumlichen Gesamtsystem, das bestimmten<br />

Anforderungen bezüglich der Mindestentfernung der Einzelelemente<br />

untereinander bzw. bezüglich ihrer Raumdichte<br />

genügt (Abb. 1). Vernetzung ist nicht gleichzusetzen mit der<br />

Bildung eines mehr oder weniger selbständigen Biotopnetzes,<br />

sondern setzt das Vorhandensein naturnaher Biotope<br />

in ausreichender Flächengröße (A-B in Abb. 1) voraus. Vernetzung<br />

ist im <strong>Artenschutz</strong> keine selbständige Maßnahme,<br />

sondern eine den Biotopschutzmaßnahmen unterzuordnende<br />

Hilfsmaßnahme.<br />

Vernetzung in dem hier vorgestellten Kontext verliert ihren<br />

Sinn, wenn die ursprünglichen Ausgangsbiotope verschwunden<br />

sind oder in ihrer Funktion als Lebensraum für<br />

Pflanzen und Tiere entwertet wurden.<br />

Das bedeutet andererseits aber auch, daß die Grundmuster<br />

und die biotischen und strukturellen Bestandteile der Vernetzungselemente<br />

durch die zu verbindenden Lebensräume<br />

vorgegeben sind.<br />

Im Hinblick auf den <strong>Artenschutz</strong> bedeutet Vernetzung „ Hilfe<br />

zur Selbsthilfe", die Öffnung des Raumes und den Abbau<br />

von lsolationseffekten. Ziel aller Vernetzungsmaßnahmen<br />

muß die Wiederherstellung der natürlichen Ausbreitungsmöglichkeiten,<br />

der Arealausweitung oder Arealverschie·<br />

bung sein. Weiterhin zählt dazu die Bereitstellung von Möglichkeiten,<br />

die gewohnten und notwendigen Territorien und<br />

Aktionsradien aufzubauen sowie die - auch quantitative -<br />

genetische Verbindung von isolierten Teilpopulationen zu<br />

ermöglichen. Und schließlich müssen die Tierarten in die<br />

Lage versetzt werden, auf anthropogen oder natürlich verursachte<br />

Umweltveränderungen räumlich angemessen zu reagieren.<br />

Für eine Forelle oder Barbe ist bei einer plötzlichen Gewäs-