Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Eine Auswertung für 53 ornithologisch bedeutsame Gebiete<br />

in Bayern (Stand Ende 1983) führt zu folgenden Ergebnissen<br />

(vgl. PLACHTER 1984):<br />

Schutzwürdige Avizönose:<br />

vollständig oder nahezu vollständig<br />

in NSG enthalten:<br />

zu mehr als 50% im NSG:<br />

zu weniger als 50% im NSG:<br />

nicht in einem NSG enthalten:<br />

Anzahl Gebiete<br />

15(= 28%)<br />

12(= 23%)<br />

3(= 6%)<br />

23(= 43%)<br />

Bei einer Interpretation dieser Zahlen ist zu beachten,<br />

daß der Schutz ornithologisch bedeutsamer Gebiete seit<br />

Jahren eines der vorrangigen Anliegen des Tierartenschutzes<br />

ist. Für alle übrigen Klassen des Tierreiches ist<br />

somit ein wesentlich geringerer Schi.Jtzumfang zu erwarten.<br />

- Von einer Auswahl von 19 stark gefährdeten Käferarten<br />

der bayerischen Roten Liste (Gefährdungsstufen 1 a und<br />

1 b) sind seit 1970 35 Vorkommen bekannt oder bestätigt<br />

worden (GEISER, mdl. Mit!.). Hiervon liegen immerhin 11<br />

(ca. 30%) in bestehenden Naturschutzgebieten. Jedoch<br />

sind 11 der 19 Arten ( = 58%) überhaupt nicht aus Naturschutzgebieten<br />

bekannt geworden; nur bei 3 Arten (9%)<br />

liegen alle berücksichtigten Vorkommen in Naturschutzgebieten.<br />

Hierbei ist zu beachten, daß die bayerische<br />

Rote Liste nur beispielhaft wenige Käferarten aufführt.<br />

Überproportional stark sind solche Arten vertreten, die<br />

an traditionell schutzw~rdige , klimaxnahe Biotoptypen<br />

(z.B. Moore, „ Urwälder", alpine Lebensräume) gebunden<br />

sind.<br />

- Eine entsprechende Auswertung für 19 stark gefährdete<br />

Wirbeltierarten und 1 Weichtierart der bayerischen Roten<br />

Liste gibt Tabelle 1 wieder (Näheres vgl. PLACHTER<br />

1984). Von 203 Vorkommen lagen am 1. 1. 1984 nur 21<br />

(ca. 10%) in bestehenden Naturschutzgebieten. Obwohl<br />

teilweise nur noch sehr wenige, individuenschwache Populationen<br />

existieren, sind bei keiner der 20 Arten alle<br />

bekannten Vorkommen in Schutzgebieten gesichert.<br />

Die genannten Zahlen geben wichtige Hinweise darauf, wie<br />

viele der bekannten Vorkommen bedrohter Tierarten nach<br />

über 70 Jahren Ausweisungspraxis in unseren Naturschutzgebieten<br />

enthalten sind, sie sagen aber noch nichts über<br />

den realen Schutzstatus aus, dem diese Arten in den<br />

Schutzgebieten unterliegen. Wenngleich gezielte Untersuchungen<br />

hierzu bisher leider weitgehend fehlen, so lassen<br />

doch verschiedene Beobachtungen befürchten, daß viele<br />

der Tierpopulationen auch in den Naturschutzgebieten nur<br />

unzureichend geschützt sind und daß im Einzelfall keineswegs<br />

eine langfristige Sicherung des Bestandes gewährleistet<br />

ist. So fehlen in den Verordnungen mit wenigen Ausnahmen<br />

Gebote, die unmittelbar auf die sehr spezifischen<br />

und komplexen Umweltansprüche der betroffenen Tierarten<br />

bezogen sind. Auch bestimmte Parameter des allgemeinen<br />

Zustandes der Naturschutzgebiete können Hinweise darauf<br />

geben, inwieweit sie Tierarten optimale Bedingungen bieten.<br />

HAARMANN (1983) kommt z.B. bei einer Bewertung von<br />

100 Naturschutzgebieten zu dem Ergebnis, daß in 42 Gebieten<br />

Pflegemaßnahmen notwendig wären. In der gleichen<br />

Untersuchung wurden in 33 der Gebiete Vegetationsschäden<br />

durch Besucher festgestellt.<br />

Diese Beobachtung wiegt aus tierökologischer Sicht besonders<br />

schwer, kann doch die Anwesenheit von Menschen,<br />

insbesondere von Erholungsuchenden, zu Beeinträchtigungen<br />

der Tierwelt führen, lange bevor sich Anzahl und Frequenz<br />

der Besucher in augenfälligen Veränderungen der Vegetation<br />

widerspiegeln. So reagieren z.B. nach einer Untersuchung<br />

von DUFFEY (1975) viele Tierg ruppen der Fallaubschicht<br />

auf das häufige Betreten des Bodens mit einer dra-<br />

stischen Abnahme der Arten- und lndividuenzahlen. Eine<br />

deutliche Reduktion findet offensichtlich bereits bei Betretungsfrequenzen<br />

statt, die noch keine auffälligen Schäden<br />

an der umgebenden Vegetation verursachen. Signifikante<br />

Veränderungen wurden im Versuch u.a. bei Käfern, Spinnen,<br />

Asseln und Tausendfüßlern beobachtet. PUTZER (1983)<br />

konnte zeigen, daß bereits ein einziger Segler auf einem ca.<br />

60 ha großen, gut gegliederten Baggersee bis zu 89% der<br />

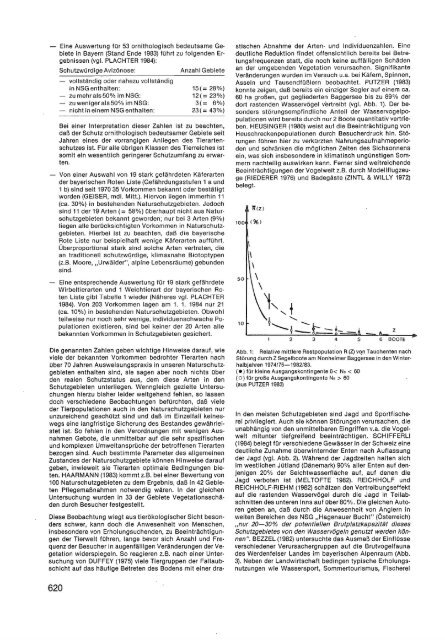

dort rastenden Wasservögel vertreibt (vgl. Abb. 1). Der besonders<br />

störungsempfindliche Anteil der Wasservogelpopulationen<br />

wird bereits durch nur 2 Boote quantitativ vertrieben.<br />

HEUSINGER (1980) weist auf die Beeinträchtigung von<br />

Heuschreckenpopulationen durch Besucherdruck hin. Störungen<br />

führen hier zu verkürzten Nahrungsaufnahmeperioden<br />

und schränken die möglichen Zeiten des Sichsonnens<br />

ein, was sich insbesondere in klimatisch ungünstigen Sommern<br />

nachteilig auswirken kann. Ferner sind weitreichende<br />

Beeinträchtigungen der Vogelwelt z.B. durch Modellflugzeuge<br />

(RIEDERER 1976) und Badegäste (ZINTL & WILLY 1972)<br />

belegt.<br />

~(Z)<br />

100 ( 96)<br />

50<br />

10<br />

1<br />

\<br />

\<br />

\<br />

\<br />

~'-, t<br />

~ '--~ i-:..::: L. -<br />

2 3 4<br />

z<br />

5 6 BOOTE<br />

Abb. 1: Relative mittlere Restpopulation R (Z) v~n Tauchenten nach<br />

Störung durch Z Segelboote am Nonheimer Baggersee in den Winter·<br />

halbjahren 1974/75-1982/83.<br />

(•) für kleine Ausgangskontingente 6 < No < 60<br />

( o ) für große Ausgangskontingente No > 60<br />

(aus PUTZER 1983)<br />

In den meisten Schutzgebieten sind Jagd und Sportfischerei<br />

privilegiert. Auch sie können Störungen verursachen, die<br />

unabhängig von den unmittelbaren Eingriffen v.a. die Vogelwelt<br />

mitunter tiefgreifend beeinträchtigen. SCHIFFERLI<br />

(1984) belegt für verschiedene Gewässer in der Schweiz eine<br />

deutliche Zunahme überwinternder Enten nach Auflassung<br />

der Jagd (vgl. Abb. 2). Während der Jagdzeiten halten sich<br />

im westlichen Jütland (Dänemark) 90% aller Enten auf denjenigen<br />

20% der Seichtwasserfläche auf, auf denen die<br />

Jagd verboten ist (MELTOFTE 1982). REICHHOLF und<br />

REICHHOLF-RIEHM (1982) schätzen den Vertreibungseffekt<br />

auf die rastenden Wasservögel durch die Jagd in Teilabschnitten<br />

des unteren lnns auf über 80%. Die gleichen Autoren<br />

geben an, daß durch die Anwesenheit von Anglern in<br />

weiten Bereichen des NSG „Hagenauer Bucht" (Österreich)<br />

„ nur 20- 30% der potentiellen Brutplatzkapazität dieses<br />

Schutzgebietes von den Wasservögeln genutzt werden können".<br />

BEZZEL (1982) untersuchte das Ausmaß der Einflüsse<br />

verschiedener Verursachergruppen auf die Brutvogelfauna<br />

des Werdenfelser Landes im bayerischen Alpenraum (Abb.<br />

3). Neben der Landwirtschaft bedingen typische Erholungsnutzungen<br />

wie Wassersport, Sommertourismus, Fischerei<br />

620