Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

1969 1971 1971 1913 197.C<br />

{2·<br />

~~ · 177<br />

r f "}~<br />

/J , --<br />

.·i.J ~> . :-'<br />

-t~<br />

~- ~;;,. „<br />

~ ~}0- '<br />

o„ „„ „ ... „<br />

.<br />

0<br />

0 „ „<br />

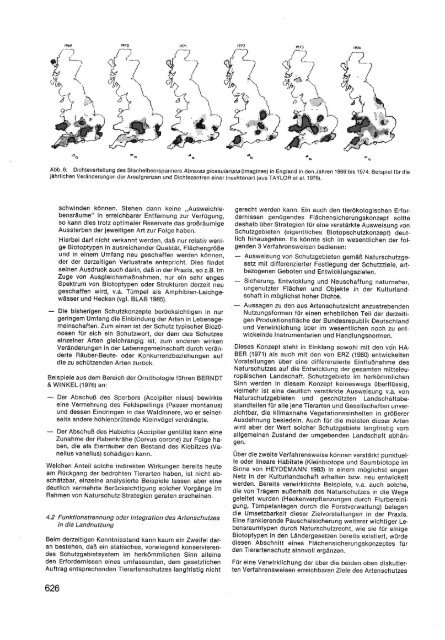

Abb. 6: Dichtevertellung des Stachelbeerspanners Abraxas g/ossu/ariata (Imagines) In England In den Jahren 1969 bis 1974. Beispiel für die<br />

jährlichen Veränderungen der Arealgrenzen und Dichtezentren einer Insektenart (aus TAYLOR et al. 1978).<br />

schwinden können. Stehen dann keine „ Ausweichlebensräume"<br />

in erreichbarer Entfernung zur Verfügung,<br />

so kann dies trotz optimaler Reservate das großräumige<br />

Aussterben der jeweiligen Art zur Folge haben.<br />

Hierbei darf nicht verkannt werden, daß nur relativ wenige<br />

Biotoptypen in ausreichender Qualität, Flächengröße<br />

und in einem Umfang neu geschaffen werden können,<br />

der der derzeitigen Verlustrate entspricht. Dies findet<br />

seinen Ausdruck auch darin, daß in der Praxis, so z.B. im<br />

Zuge von Ausgleichsmaßnahmen, nur ein sehr enges<br />

Spektrum von Biotoptypen oder Strukturen derzeit neu<br />

geschaffen wird, v.a. Tümpel als Amphibien-Laichgewässer<br />

und Hecken (vgl. BLAB 1985).<br />

Die bisherigen Schutzkonzepte berücksichtigen In nur<br />

geringem Umfang die Einbindung der Arten in Lebensgemeinschaften.<br />

Zum einen ist der Schutz typischer Biozönosen<br />

für sich ein Schutzwert, der dem des Schutzes<br />

einzelner Arten gleichrangig ist, zum anderen wirken<br />

Veränderungen in der Lebensgemeinschaft durch veränderte<br />

Räuber-Beute- oder Konkurrenzbeziehungen auf<br />

die zu schützenden Arten zurück.<br />

Beispiele aus dem Bereich der Ornithologie führen BERNDT<br />

& WINKEL (1976) an:<br />

- Der Abschuß des Sperbers (Accipiter nisus) bewirkte<br />

eine Vermehrung des Feldsperlings (Passer montanus)<br />

und dessen Eindringen in das Waldinnere, wo er seinerseits<br />

andere höhlenbrütende Kleinvögel verdrängte.<br />

- Der Abschuß des Habichts (Acclpiter gentilis) kann eine<br />

Zunahme der Rabenkrähe (Corvus corone) zur Folge haben,<br />

die als Eierräuber den Bestand des Kiebitzes (Vanellus<br />

vanellus) schädigen kann.<br />

Welchen Anteil solche indirekten Wirkungen bereits heute<br />

am Rückgang der bedrohten Tierarten haben, ist nicht abschätzbar,<br />

einzelne analysierte Beispiele lassen aber eine<br />

deutlich vermehrte Berücksichtigung solcher Vorgänge im<br />

Rahmen von Naturschutz-Strategien geraten erscheinen.<br />

4.2 Funktionstrennung oder Integration des <strong>Artenschutz</strong>es<br />

in die Landnutzung<br />

Beim derzeitigen Kenntnisstand kann kaµm ein Zweifel daran<br />

bestehen, daß ein statisches, vorwiegend konservierendes<br />

Schutzgebietsystem im herkömmlichen Sinn alleine<br />

den Erfordernissen eines umfassenden, dem gesetzlichen<br />

Auftrag entsprechenden Tierartenschutzes langfristig nicht<br />

gerecht werden kann. Ein auch den tierökologischen Erfordernissen<br />

genügendes Flächensicherungskonzept sollte<br />

deshalb Ober Strategien für eine verstärkte Ausweisung von<br />

Schutzgebieten (eigentliches Biotopschutzkonzept) deutlich<br />

hinausgehen. Es könnte sich im wesentlichen der folgenden<br />

3 Verfahrensweisen bedienen:<br />

- Ausweisung von Schutzgebieten gemäß Naturschutzgesetz<br />

mit differenzierter Festlegung der Schutzziele, artbezogenen<br />

Geboten und Entwicklungszielen.<br />

- Sicherung, Entwicklung und Neuschaffung naturnaher,<br />

ungenutzter Flächen und Objekte in der Kulturlandschaft<br />

in möglichst hoher Dichte.<br />

Aussagen zu den aus <strong>Artenschutz</strong>sicht anzustrebenden<br />

Nutzungsformen für einen erheblichen Teil der derzeitigen<br />

Produktionsfläche der Bundesrepublik Deutschland<br />

und Verwirklichung .Ober im wesentlichen noch zu entwickelnde<br />

Instrumentarien und Handlungsnormen.<br />

Dieses Konzept steht in Einklang sowohl mit den von HA<br />

BER (1971) als auch mit den von ERZ (1980) entwickelten<br />

Vorstellungen Ober eine differenzierte Einflußnahme des<br />

Naturschutzes auf die Entwicklung der gesamten mitteleuropäischen<br />

Landschaft. ßchutzgebiete Im herkömmlichen<br />

Sinn werden in diesem Konzept keineswegs überflüssig,<br />

vielmehr ist eine deutlich verstärkte Ausweisung v.a. von<br />

Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen<br />

für alle jene Tierarten und Gesellschaften unverzichtbar,<br />

die klimaxnahe Vegetationseinheiten in größerer<br />

Ausdehnung besiedeln. Auch für die meisten dieser Arten<br />

wird aber der Wert solcher Schutzgebiete langfristig vom<br />

allgemeinen Zustand der umgebenden Landschaft abhängen.<br />

Über die zweite Verfahrensweise können verstärkt punktuelle<br />

oder lineare Habitate (Kleinbiotope und Saumbiotope im<br />

Sinne von HEYDEMANN 1983) in einem möglichst engen<br />

Netz in der Kulturlandschaft erhalten bzw. neu entwickelt<br />

werden. Bereits verwirklichte Beispiele, v.a. auch solche,<br />

die von Trägern außerhalb des Naturschutzes in die Wege<br />

geleitet wurden (Heckenverpflanzungen durch Flurbereinigung,<br />

Tümpelanlagen durch die Forstverwaltung) belegen<br />

die Umsetzbarkeit dieser Zielvorstellungen in der Praxis.<br />

Eine flankierende Pauschalsicherung weiterer wichtiger Lebensraumtypen<br />

durch Naturschutzrecht, wie sie für einige<br />

Biotoptypen in den Ländergesetzen bereits existiert, würde<br />

diesen Abschnitt eines Flächensicherungskonzeptes für<br />

den Tierartenschutz sinnvoll ergänzen.<br />

Für eine Verwirklichung der Ober die beiden oben diskutierten<br />

Verfahrensweisen erreichbaren Ziele des <strong>Artenschutz</strong>es<br />

626