Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Pb-2~0<br />

Age·<br />

A973 A.D.<br />

~900<br />

~800<br />

~o<br />

o~<br />

~<br />

\Jo<br />

~o 0 ~o 20 30 0 ~o 20 · 30<br />

Depth<br />

(cm)<br />

0<br />

iO<br />

20<br />

30<br />

40<br />

50<br />

60<br />

40 % Tree Pollen<br />

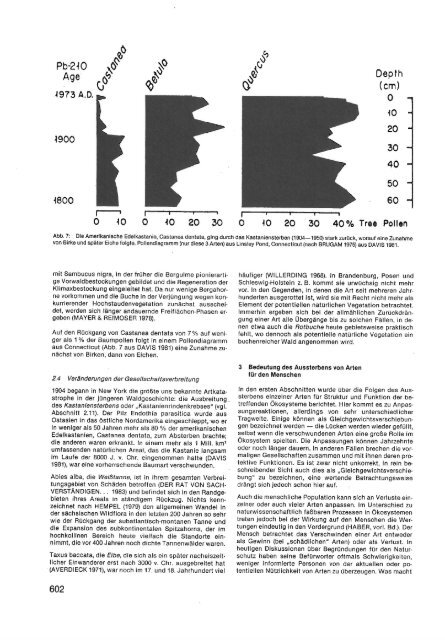

Abb. 7: Die Amerikanische Edelkastanie, Castanea dentata, ging durch das Kastaniensterben (1904-1950) stark zurück, worauf eine Zunahme<br />

von Birke und später Elche folgte. Pollendiagramm (nur diese 3 Arten) aus Linsley Pond, Connecticut (nach BRUGAM 1975) aus DAVIS 1981.<br />

mit Sambucus nigra, in der früher die Bergulme pionierartige<br />

Vorwaldbestockungen gebildet und die Regeneration der<br />

Klimaxbestockung eingeleitet hat. Da nur wenige Bergahorne<br />

vorkommen und die Buche in der Verjüngung wegen konkurrierender<br />

Hochstaudenvegetation zunächst ausscheidet,<br />

werden sich länger andauernde Freiflächen-Phasen ergeben<br />

(MAYER & REIMOSER 1978).<br />

Auf den Rückgang von Castanea dentata von 7 % auf weniger<br />

als 1 % der Baumpo llen folgt in einem Pollendiagramm<br />

aus Connecticut (Abb. 7 aus DAVIS 1981) eine Zunahme zunächst<br />

von Birken, dann von Eichen.<br />

2.4 Veränderungen der Gesellschaftsverbreitung<br />

1904 begann in New York die größte uns bekannte Artkatast<br />

rophe in der jüngeren Waldgeschichte: die Ausbreitung .<br />

des Kastaniensterbens oder „ Kastanienrindenkrebses" (vgl.<br />

Abschnitt 2.11 ). Der Pilz Endothia parasitica wurde aus<br />

Ostasien in das östliche Nordamerika eingeschleppt, wo er<br />

in weniger als 50 Jahren mehr als 80 % der amerikanischen<br />

Edelkastanien, Castanea dentata, zum Absterben brachte;<br />

die anderen waren erkrankt. In einem mehr als 1 Mill. km 2<br />

umfassenden natürlichen Areal, das die Kastanie langsam<br />

im laufe der 8000 J. v. Chr. eingenommen hatte (DAVIS<br />

1981), war eine vorherrschende Baumart verschwunden.<br />

Abies alba, die Weißtanne, ist in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet<br />

von Schäden betroffen (DER RAT VON SACH<br />

VERSTÄNDIGEN ... 1983) und befindet sich in den Randgebieten<br />

ihres Areals in ständigem Rückzug. Nichts kennzeichnet<br />

nach HEMPEL (1979) den allgemeinen Wandel in<br />

der sächsischen Wildflora in den letzten 200 Jahren so sehr<br />

wie der Rückgang der subatlantisch-montanen Tanne und<br />

die Expansion des subkontinentalen Spitzahorns, der im<br />

hochkollinen Bereich heute vielfach die Standorte einnimmt,<br />

die vor 400 Jahren noch dichte Tannenwälder waren.<br />

Taxus baccata, die Eibe, die sich als ein später nacheiszeitlicher<br />

Einwanderer erst nach 3000 v. Chr. ausgebreitet hat<br />

(AVERDIECK 1971), war noch im 17. und 18. Jahrhundert viel<br />

häufiger (WILLERDING 1968). In Brandenbu rg, Posen und<br />

Schleswig-Holstein z. B. kommt sie urwüchsig nicht meh r<br />

vor. In den Gegenden, In denen die Art seit mehreren Jahrhunderten<br />

ausgerottet ist, wird sie mit Recht nicht mehr als<br />

Element der potentiellen natürlichen Vegetation betrachtet.<br />

Immerhin ergeben sich bei der allmählichen Zurückdrängung<br />

einer Art alle Übergänge bis zu solchen Fällen, in denen<br />

etwa auch die Rotbuche heute gebietsweise praktisch<br />

fehlt, wo dennoch als potentielle natürliche Vegetation ein<br />

buchen reicher Wald angenommen wird.<br />

3 Bedeutung des Aussterbens von Arten<br />

für den Menschen<br />

In den ersten Abschnitten wurde über die Folgen des Aussterbens<br />

einzelner Arten für Struktur und Funktion der betreffenden<br />

Ökosysteme berichtet. Hier kommt es zu Anpassungsreaktionen,<br />

allerdings von sehr unterschiedlicher<br />

Tragweite. Einige können als Gleichgewichtsverschiebungen<br />

bezeichn.et werd en - die Lücken werden wieder gefüllt,<br />

selbst wenn die verschwundenen Arten eine große Rolle im<br />

Ökosystem spielten.' Die Anpassungen können Jahrzehnte<br />

oder noch länger dauern. In anderen Fällen brechen die vormaligen<br />

Gesellschaften zusammen und mit ihnen deren protektive<br />

Funktionen. Es ist zwar nicht un korrekt, in rein beschreibender<br />

Sicht auch dies als „Gleichgewichtsverschiebung"<br />

zu bezeichnen, eine wertende Bet rachtungsweise<br />

drängt sich jedoch schon hier auf.<br />

Auch die menschliche Population kann sich an Verluste einzelner<br />

oder auch vieler Arten anpassen. Im Unterschied zu<br />

naturwissenschaftlich faßbaren Prozessen in Ökosystemen<br />

treten jedoch bei der Wi rkung auf den Menschen die Wertungen<br />

eindeutig in den Vordergru nd (HABER, vorl. Bd.). Der<br />

Mensch betrachtet das Verschwinden einer Art entweder<br />

als Gewinn (bei „schädlichen" Arten) oder als Verlust. In<br />

heutigen Diskussionen Ober Begründungen für den Naturschutz<br />

haben seine Befürworter oftmals Schwierigkeiten,<br />

weniger informierte Personen von der aktuellen oder potentiellen<br />

Nützlichkeit von Arten zu überzeugen. Was macht<br />

602