Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

der hochanfälligen Roteichen besonders begünstigt. Zum<br />

Auftreten einer Epidemie scheint demnach hier nur noch<br />

der Erreger zu fehlen. Um zu verhüten, daß Ceratocystis fagacearum<br />

überhaupt in Europa Fuß faßt, sind von verschiedenen<br />

Ländern Einfuhrbestimmungen erlassen worden, die<br />

sich vor allem auf berindetes Eichenholz beziehen. Da die<br />

Eichen dominante Arten zahlreicher Wälder sind und deren<br />

Struktur vor allem durch die relativ hohe Lichtdurchlässigkeit<br />

ihrer Kronen entscheidend prägen, sind im Falle ihres<br />

Ausfalls erhebliche Änderungen der Artenzusammensetzung<br />

zu erwarten.<br />

Seit etwa 1970 ist die in den Niederlanden häufige und für<br />

eutraphente Verlandungsgesellschaften charakteristische<br />

Krebsschere (Stratiotes aloides) dort sehr stark zurückgegangen<br />

(WESTHOFF 1979). Sie ist an vielen Orten massenhaft<br />

abgestorben, vor allem an den größeren Seen. Nur in<br />

manchen schmalen Gräben hat sie sich gut erhalten kön·<br />

nen. Die Ursache ist vermutlich darin zu suchen, daß Stratiotes<br />

epidemisch von dem Pilz Fusarium roseum befallen wurde.<br />

Ob diese Epidemie ihrerseits der sich immer mehr durchsetzenden<br />

Verschmutzung der Oberflächengewässer zuzuschreiben<br />

ist, kann noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen<br />

werden. Jedenfalls ist das Hydrocharito-Stratiotetum die<br />

von Stratiotes aloides gekennzeichnete Assoziation, ~uali·<br />

tativ stark verändert worden.<br />

Ein weiteres Beispiel ist das massenhafte Absterben der<br />

Seerose, Nymphaea alba, seit dem Jahre 1976, hauptsächlich<br />

in größeren eutrophen Seen der Niederlande. Die direkte<br />

Ursache ist ein epidemischer Befall durch den Pilz Glyptosporium<br />

nymphaeae; die weiterliegende indirekte Ursache<br />

mag wiederum in der Wasserverseuchung .liegen. Die<br />

Assoziation Potameto-Nupharetum ist durch diesen Ausfall<br />

einer wichtigen Art örtlich qualitativ stark geschädigt<br />

(WESTHOFF 1979). .<br />

KOWARIK & SUKOPP (1984) referieren Beispiele für immiss/onsbedingte<br />

Veränderungen verschiedener terrestrischer<br />

Vegetationstypen (Wälder, Forste, Heiden, Moore, Grünland,<br />

Segetal· und Ruderalvegetation). Sowohl die Anreicherung<br />

von Nährstoffen durch Deposition von Luftverunreinigungen<br />

als auch die Erniedrigung der ph-Werte durch saure<br />

Niederschläge können zu tiefgreifenden Veränderungen in<br />

der Artenzusammensetzung von Pflanzengesellschaften<br />

führen. Als allgemeine Tendenz zeichnen sich eine Verarmung<br />

der Flora und eine Nivellierung von Vegetationstypen<br />

ab. Hiervon sind insbesondere Lebensgemeinschaften<br />

nährstoffarmer, saurer Standorte betroffen. Die Folgen der<br />

Veränderungen sind noch nicht absehbar; hierzu sind ökosystemorientierte<br />

Untersuchungen als Ergänzung zu Bioin·<br />

dikatlonsmethoden auf der Grundlage einzelner Arten notwendig.<br />

%<br />

30<br />

arm<br />

N-ZAHL<br />

3 5<br />

• bedroht na52<br />

o nichl b . n • 341<br />

....<br />

•(5<br />

0 (46<br />

7 9<br />

1<br />

X<br />

reich<br />

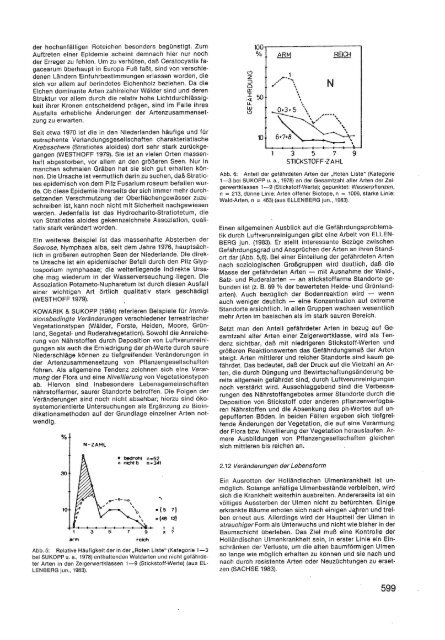

Abb. 5: Relative Häufigkeit der in der „ Roten Liste" (Kategorie 1-3<br />

bei SUKOPP u. a„ 1978) enthaltenden Waldarten und nicht gefährdeter<br />

Arten In den Zeigerwertklassen 1-9 (Stickstoff-Werte) (aus EL·<br />

LENBERG jun., 1983).<br />

7)<br />

12)<br />

1<br />

7<br />

<br />

z<br />

::)<br />

0<br />

a::<br />

100~-----------.<br />

O/o<br />

... ~-)„.<br />

~, ,\ N<br />

.<br />

' ~ 50 .<br />

u.<br />

l..U<br />

<br />

10<br />

.<br />

', , ....<br />

\,,,„,„ \,<br />

3 5 7 9<br />

STICKSTOFF·ZAHL<br />

Abb. 6: . Anteil der gefährdeten Arten der . Roten Liste" (Kategorie<br />

1-3 bei SUKOPP u. a„ 1978) an der Gesamtzahl aller Arten der Zeigerwertklassen<br />

1 -:- ~ (Stickstoff-Werte); gepunktet: Wasserpflanzen,<br />

n = 213, dünne Linie: Arten offener Biotope, n = 1006, starke Linie:<br />

Wald-Arten, n = 463) (aus ELLEN BERG jun., 1983).<br />

Einen allgemeinen Ausblick auf die Gefährdungsproblematik<br />

durch Luftverunreinigungen gibt eine Arbeit von ELLEN<br />

BERG jun. (1983). Er stellt interessante Bezüge zwischen<br />

Gefährdungsgrad und Ansprüchen der Arten an ihren Standort<br />

dar (Abb. 5,6). Bei einer Einteilung der gefährdeten Arten<br />

nach soziologischen Großgruppen wird deutlich, daß die<br />

Masse der gefährdeten Arten - mit Ausnahme der Wald·<br />

Salz· und Ruderalarten - an stickstoffarme Standorte ge'.<br />

bunden ist (z. B. 69 % der bewerteten Heide· und Grünland·<br />

arten). Auch bezüglich der Bodenreaktion wird - wenn<br />

auch weniger deutlich - eine Konzentration auf extreme<br />

Standorte ersichtlich. In allen Gruppen wachsen wesentlich<br />

mehr Arten im basischen als im stark sauren Bereich.<br />

Setzt man den Anteil gefährdeter Arten in bezug auf Gesamtzahl<br />

aller Arten einer Zeigerwertklasse, wird als Tendenz<br />

sichtbar, daß mit niedrigeren Stickstoff-Werten und<br />

größeren Reaktionswerten das Gefährdungsmaß der Arten<br />

steigt. Arten mittlerer und reicher Standorte sind kaum gefährdet.<br />

Das bedeutet, daß der Druck auf die Vielzahl an Ar·<br />

ten, die durch Düngung und Bewirtschaftungsänderung be·<br />

reits allgemein gefährdet sind, durch Luftverunreinigungen<br />

noch verstärkt wird. Ausschlaggebend sind die Verbesserungen<br />

des Nährstoffangebotes armer Standorte durch die<br />

Deposition von Stickstoff oder anderen pflanzenverfügba·<br />

ren Nährstoffen und die Absenkung des ph-Wertes auf ungepuff~rten<br />

Böden. In beiden Fällen ergeben sich tiefgreifende<br />

Anderungen der Vegetation, die auf eine Verarmung<br />

der Flora bzw. Nivellierung der Vegetation herauslaufen. Ärmere<br />

Ausbildungen von Pflanzengesellschaften gleichen<br />

sich mittleren bis reichen an .<br />

2.12 Veränderungen der Lebensform<br />

Ein Ausrotten der Holländischen Ulmenkrankheit ist unmöglich.<br />

Solange anfällige Ulmen bestände verbleiben wird<br />

sich die Krankheit weiterhin ausbreiten. Andererseits i~t ein<br />

völliges Aussterben der Ulmen nicht zu befürchten. Einige<br />

erkrankte Bäume erholen sich nach einigen Jahren und trei·<br />

ben erneut aus. Allerdings wird der Hauptteil&der Ulmen in<br />

strauchiger Form als Unterwuchs und nicht wie bisher in der<br />

Baumschicht überleben. Das Ziel muß eine Kontrolle der<br />

Holländischen Ulmenkrankheit sein, in erster Linie ein Ein·<br />

schränken der Verluste, um die alten baumförmigen Ulmen<br />

so lange wie möglich erhalten zu können und sie nach und<br />

nach durch resistente Arten oder Neuzüchtungen zu ersetzen<br />

(SACHSE 1983).<br />

599