Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

aus der derzeit unbefriedigenden Situation des Tierartenschutzes<br />

aufzuzeigen:<br />

Der Schwerpunkt der Naturschutzgebiets-Ausweisung<br />

lag bisher eindeutig auf der Sicherung naturnaher, möglichst<br />

ungenutzter Landschaftsausschnitte. Auch innerhalb<br />

des Spektrums naturnaher Biotope wurden einzelne<br />

Typen eindeutig bevorzugt. Die Beurteilung erfolgte<br />

überwiegend nach botanischen Kriterien. Für bedrohte<br />

Tierarten bedeutsame Lebensraumtypen, die aufgrund<br />

ihres Pflanzenstandes nicht vorrangig schutzwürdig<br />

sind, wie etwa bestimmte Waldtypen oder Grünlandbereiche,<br />

oder die mit vegetationskundlichen Kriterien nur<br />

schlecht oder nicht faßbar sind, z.B. Fledermausquartiere<br />

oder Fließgewässer, sind deshalb unterrepräsentativ<br />

oder in Schutzgebieten nur mehr oder weniger zufällig<br />

enthalten.<br />

- Die in der Fachliteratur längst als notwendig erkannte<br />

Sicherung des Jahreslebensraumes von Tierarten hat,<br />

auch wegen nach wie vor fehlender adäquater Instrumente<br />

des Flächenschutzes, bisher kaum Beachtung in<br />

der Praxis gefunden. So werden zwar neuerdings vermehrt<br />

Amphibien-Laichgewässer gesichert oder sogar<br />

neu geschaffen, ein ausreichender Schutz der zugehörigen<br />

Sommerlebensräume und Überwinterungsgebiete<br />

unterbleibt aber i.d.R. nach wie vor. Weiterhin kann der<br />

Schutz für bedrohte Großvogelarten wie Weißstorch (Ciconia<br />

ciconia) und Graureiher (Ardea cinerea) nur dann<br />

fachlich als ausreichend angesehen werden, wenn neben<br />

den Brutplätzen auch die Nahrungsgebiete dauerhaft<br />

gesichert oder doch zumindest in einem geeigneten<br />

Zustand erhalten werden.<br />

Nach wie vor ist die Sicherung von sehr großen Gebieten<br />

für einzelne Tierarten nur im Ausnahmefall möglich.<br />

Grundsätzlich muß in Frage gestellt werden, ob die zur<br />

Verfügung stehenden Formen des Flächenschutzes den<br />

fachlichen Erfordernissen der Sicherung von Jahreslebensräumen<br />

überhaupt gerecht werden können. Hiervon<br />

besonders betroffen sind Arten, die im Jahresverlauf<br />

mehrere räumlich weit voneinander getrennte Teillebensräume<br />

nutzen, und solche, die große Reviere besetzen.<br />

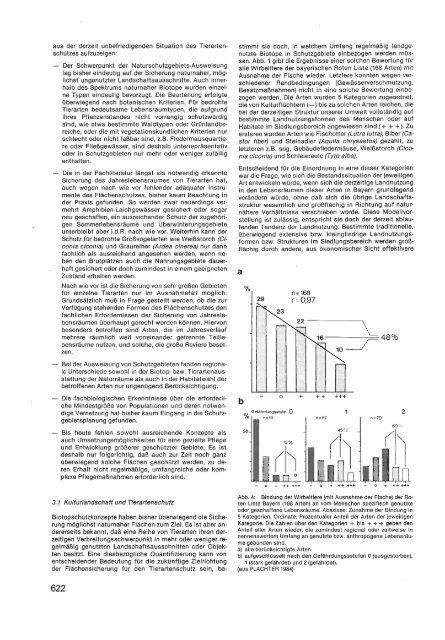

stimmt sie doch, in welchem Umfang regelmäßig landgenutzte<br />

Biotope in Schutzgebiete einbezogen werden müssen.<br />

Abb. 1 gibt die Ergebnisse einer solchen Bewertung für<br />

alle Wirbeltiere der bayerischen Roten Liste (168 Arten) mit<br />

Ausnahme der Fische wieder. Letztere konnten wegen verschiedener<br />

Randbedingungen (Gewässerverschmutzung,<br />

Besatzmaßnahmen) nicht in eine solche Bewertung einbezogen<br />

werden. Die Arten wurden 5 Kategorien zugeordnet,<br />

die von Kulturflüchtern(-) bis zu solchen Arten reichen, die<br />

bei der derzeitigen Struktur unserer Umwelt vollständig auf<br />

bestimmte Landnutzungsformen des Menschen oder auf<br />

Habitate im Siedlungsbereich angewiesen sind ( + + +). Zu<br />

ersteren wurden Arten wie Fischotter (Lutra lutra), Biber (Gastor<br />

fiber) und Steinadler (Aquila chrysaetos) gezählt, zu<br />

letzteren z.B. sog. Gebäudefledermäuse, Weißstorch (Ciconia<br />

ciconia) und Schleiereule (Tyto alba).<br />

Entscheidend für die Einordnung in eine dieser Kategorien<br />

war die Frage, wie sich die Bestandssituation der jeweiligen<br />

Art entwickeln würde, wenn sich die derzeitige Landnutzung<br />

in den Lebensräumen dieser Arten in Bayern grundlegend<br />

verändern würde, ohne daß sich die übrige Landschaftsstruktur<br />

wesentlich und großflächig in Richtung auf naturnähere<br />

Verhältnisse verschieben würde. Diese Modellvorstellung<br />

ist zulässig, entspricht sie doch der derzeit ablaufenden<br />

Tendenz der Landnutzung: Bestimmte traditionelle,<br />

überwiegend extensive bzw. kleingliedrige Landnutzungsformen<br />

bzw. Strukturen im Siedlungsbereich werden großflächig<br />

durch andere, aus ökonomischer Sicht effektivere<br />

a<br />

%<br />

29<br />

n =168<br />

r = 0,97<br />

22 ------~<br />

10<br />

_/48%<br />

- Bei der Ausweisung von Schutzgebieten fanden regionale<br />

Unterschiede sowohl in der Biotop- bzw. Tierartenausstattung<br />

der Naturräume als auch in der Habitatwahl der<br />

betroffenen Arten nur ungenügend Berücksichtigung.<br />

0<br />

- Die fachbiologischen Erkenntnisse über die erforderliche<br />

Mindestgröße von Populationen und deren notwendige<br />

Vernetzung hat bisher kaum Eingang in die Schutzgebietsplanung<br />

gefunden.<br />

b<br />

Gefährdungsstufe 0<br />

% n:16<br />

0<br />

+<br />

++ +++<br />

n=82 n=70<br />

2<br />

- Bis heute fehlen sowohl ausreichende Konzepte als<br />

auch Umsetzungsmöglichkeiten für eine gezielte Pflege<br />

und Entwicklung größerer geschützter Gebiete. Es ist<br />

deshalb nur folgerichtig, daß auch zur Zeit noch ganz<br />

überwiegend solche Flächen geschützt werden, zu deren<br />

Erhalt nicht regelmäßige, umfangreiche oder komplexe<br />

Pflegemaßnahmen erforderlich sind.<br />

50<br />

- 0 + ++ +++<br />

0 + ++ +++ 0 + + + +++<br />

3. 1 Kulturlandschaft und Tierartenschutz<br />

Biotopschutzkonzepte haben bisher überwiegend die Sicherung<br />

möglichst naturnaher Flächen zum Ziel. Es ist aber andererseits<br />

bekannt, daß eine Reihe von Tierarten ihren derzeitigen<br />

Verbreitungsschwerpunkt in mehr oder weniger regelmäßig<br />

genutzten Landschaftsausschnitten oder Objekten<br />

besitzt. Eine diesbezügliche Quantifizierung kann von<br />

entscheidender Bedeutung für die zukünftige Zielrichtung<br />

der Flächensic herun g für den Tierartenschutz sein, be-<br />

Abb. 4: Bindung der Wirbeltiere (mit Ausnahme der Fische) der Roten<br />

Liste Bayern (168 Arten) an vom Menschen spezifisch genutzte<br />

oder geschaffene Lebensräume. Abszisse: Zunahme der Bindung in<br />

5 Kategorien; Ordinate: Prozentualer Anteil der Arten der jeweiligen<br />

Kategorie. Die Zahlen Ober den Kategorien + bis + + + geben den<br />

Anteil· aller Arten wieder, die zumindest regional oder zeitweise In<br />

nennenswertem Umfang an genutzte bzw. anthropogene Lebensräume<br />

gebunden sind.<br />

a) alle berücksichtigte Arten<br />

b) aufgeschlüsselt nach den Gefährdungssstufen 0 (ausgestorben),<br />

1 (stark gefährdet) und 2 (gefährdet).<br />

(aus PLACHTER 1984)<br />

622