Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

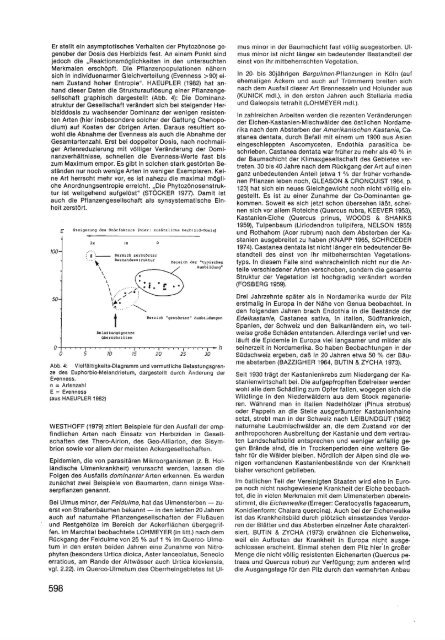

Er stellt ein asymptotisches Verhalten der Phytozönose gegenüber<br />

der Dosis des Herbizids fest. An einem Punkt sind<br />

jedoch die „ Reaktlonsmöglichk.eiten in den untersuchten<br />

Merkmalen erschöpft. Die Pflanzenpopulationen nähern<br />

sich In individuenarmer Gleichverteilung (Evenness >90) einem<br />

Zustand hoher Entropie". HAEUPLER (1982) hat anhand<br />

dieser Daten die Strukturauflösung einer Pflanzenge·<br />

sellschaft graphisch dargestellt (Abb. 4): Die Domlnanzstruktur<br />

der Gesellschaft verändert sich bei steigender Herblzlddosis<br />

zu wachsender Dominanz der wenigen resistenten<br />

Arten (hier insbesondere solcher der Gattung Chenopodium)<br />

auf Kosten der übrigen Arten. Daraus resultiert sowohl<br />

die Abnahme der Evenness als auch die Abnahme der<br />

Gesamtartenzahl. Erst bei doppelter Dosis, nach nochmali·<br />

ger Artenreduzierung mit völliger Veränderung der Domi·<br />

nanzverhältnisse, schnellen die Evenness-Werte fast bis<br />

zum Maximum empor. Es gibt in solchen stark gestörten Be·<br />

ständen nur noch wenige Arten in wenigen Exemplaren. Kei·<br />

ne Art herrscht mehr vor, es ist nahezu die maximal mögli·<br />

ehe Anordnungsentropie erreicht. „ Die Phytozönosenstruk·<br />

tur ist weitgehend aufgelöst" (STÖCKER 1977). Damit ist<br />

auch die Pflanzengesellschaft als synsystematische Ein·<br />

heil zerstört.<br />

100<br />

50<br />

E<br />

S t e i 9erun9 das S t l>rhktors (hier: zus4tzliche Kerbizid· Do1h)<br />

2x l x 0<br />

:·.·.·§.· .· :·~-- Bere i ch zerstört.er<br />

~ Bestandes s trw.;tur<br />

\<br />

\<br />

\<br />

\ ·; .„ ..<br />

\ .·· ,,,,.. .<br />

\ „..... ; ,.,. ;<br />

\:.....: .„„<br />

""··· · „ "'-<br />

t<br />

Belas t un9s 9renze<br />

llberschri t ten<br />

. .<br />

Bereich der "typische n<br />

Ausbildung"<br />

Bereich "9estOcterN Au1bildun9on<br />

o -+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-n<br />

0 5 10 15 20 25 30<br />

Abb. 4: Vielfältigkelts-Diagramm und vermutliche Belastungsgren·<br />

ze des Euphorbio-Melandrietum, dargestellt durch Änderung der<br />

Evenness.<br />

n = Artenzahl<br />

E = Evenness<br />

(aus HAEUPLER 1982)<br />

WESTHOFF (1979) zitiert Beispiele für den Ausfall der empfindlichen<br />

Arten nach Einsatz von Herbiziden in Gesellschaften<br />

des Thero-Airion, des Geo-Alliarion, des Sisymbrion<br />

sowie vor allem der meisten Ackergesellschaften.<br />

Epidemien, die von parasitären Mikroorganismen (z. B. Holländische<br />

Ulmenkrankheit) verursacht werden, lassen die<br />

Folgen des Ausfalls dominanter Arten erkennen. Es werden<br />

zunächst zwei Beispiele von Baumarten, dann einige Wasserpflanzen<br />

genannt.<br />

Bei Ulmus minor, der Feldulme, hat das Ulmensterben - zu.<br />

erst von Straßenbäumen bekannt - in den letzten 20 Jahren<br />

auch auf naturnahe Pflanzengesellschaften der Flußauen<br />

und Restgehölze im Bereich der Ackerflächen übergegrif·<br />

fen. Im Marchtal beobachtete LOH MEYER (in litt.) nach dem<br />

Rückgang der Feldulme von 25 % auf 1 % im Querco- Ulmetum<br />

in den ersten beiden Jahren eine Zunahme von Nitrophyten<br />

(besonders Urtica dioica, Aster lanceolatus, Senecio<br />

erraticus, am Rande der Altwässer auch Urtlca kioviensis,<br />

vgl. 2.22). Im Querco-Ulmetum des Oberrheingebietes ist UI·<br />

mus minor in der Baumschicht fast vö llig ausgestorben. UI·<br />

mus minor ist nicht länger ein bedeutender Bestandteil der<br />

einst von ihr mitbeherrschten Vegetation.<br />

In 20- bis 30jährigen Bergulmen-Pflanzungen in Köln (auf<br />

ehemaligen Äckern und auch auf Trümmern) breiten sich<br />

nach dem Ausfall dieser Art Brennesseln und Holunder aus<br />

(KUNICK mdl.), in den ersten Jahren auch Stellaria media<br />

und Galeopsis tetrahit (LOH MEYER mdl.).<br />

In zahlreichen Arbeiten werden die rezenten Veränderungen<br />

der Eichen-Kastanien-Mischwälder des östlichen Nordamerika<br />

nach dem Absterben der Amerikanischen Kastanie, Ca·<br />

stanea dentata, durch Befall mit einem um 1900 aus Asien<br />

eingeschleppten Ascomyceten, Endothia parasitica be·<br />

schrieben. Castanea dentata war früher zu mehr als 40 % in<br />

der Baumschicht der Klimaxgesellschaft des Gebietes vertreten.<br />

30 bis 40 Jahre nach dem Rückgang der Art auf einen<br />

ganz unbedeutenden Anteil (etwa 1 % der früher vorhandenen<br />

Pflanzen leben noch, GLEASON & CRONQUIST 1964, p.<br />

123) hat sich ein neues Gleichgewicht noch nicht völlig eingestellt.<br />

Es ist zu einer Zunahme der Co-Dominanten ge·<br />

kommen. Soweit es sich jetzt schon übersehen läßt, scheinen<br />

sich vor allem Roteiche (Quercus rubra, KEEVER 1953),<br />

Kastanien-Eiche (Quercus prinus, WOODS & SHANKS<br />

1959), Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera, NELSON 1955)<br />

und Rothahorn (Acer rubrum) nach dem Absterben der Ka·<br />

stanien ausgebreitet zu haben (KNAPP 1965, SCHROEDER<br />

1974). Castanea dentata ist nicht länger ein bedeutender Be·<br />

standteil des einst von ihr mitbeherrschten Vegetationstyps.<br />

In diesem Falle sind wahrscheinlich nicht nur die An·<br />

teile verschiedener Arten verschoben, sondern die gesamte<br />

Struktur der Vegetation ist hochgradig verändert worden<br />

(FOSBERG 1959).<br />

Drei Jahrzehnte später als in Nordamerika wurde der Pilz<br />

erstmalig in Europa in der Nähe von Genua beobachtet. In<br />

den folgenden Jahren brach Endothia in die Bestände der<br />

Edelkastanie, Castanea sat iva, in Italien, Südfrankreich,<br />

Spanien, der Schweiz und den Balkanländern ein, wo teil·<br />

weise große Schäden entstanden. Allerdings verlief und ver·<br />

läuft die Epidemie in Europa viel langsamer und milder als<br />

seinerzeit in Nordamerika. So haben Beobachtungen in der<br />

Südschweiz ergeben, daß in 20 Jahren etwa 50 % der Bäume<br />

abstarben (BAZZIGHER 1964, BUTIN & ZYCHA 1973).<br />

Seit 1930 trägt der Kastanienkrebs zum Niedergang der Kastanienwirtschaft<br />

bei. Die aufgepfropften Edelreiser werden<br />

wohl alle dem Schädling zum Opfer fallen, wogegen sich die<br />

Wildlinge in den Niederwäldern aus dem Stock regenerieren.<br />

Während man in Italien Nadelhölzer (Pinus strobus)<br />

oder Pappeln an die Stelle ausgeräumter Kastanienhaine<br />

setzt, strebt man in der Schweiz nach LEIBUNDGUT (1962)<br />

naturnahe Laubmischwälder an, die dem Zustand vor der<br />

anthropochoren Ausbreitung der Kastanie und dem vertrauten<br />

Landschaftsbild entsprechen und weniger anfällig gegen<br />

Brän de sind, die in Trockenperioden eine weitere Ge·<br />

fahr für die Wälder bleiben. Nördlich der Alpen sind die wenigen<br />

vorhandenen Kastanienbestände von der Krankheit<br />

bisher verschont geblieben.<br />

Im östlichen Teil der Vereinigten Staaten wird eine in Europa<br />

noch nicht nachgewiesene Krankheit der Eiche beobachtet,<br />

die in vielen Merkmalen mit dem Ulmensterben überein·<br />

stimmt, die Eichenwelke (Erreger: Ceratocystis fagacearum,<br />

Konidienform: Chalara quercina). Auch bei der Eichenwelke<br />

ist das Krankheitsbild durch plötzlich einsetzendes Verdorren<br />

der Blätter und das Absterben einzelner Äste charakterisiert.<br />

BUTIN & ZYCHA (1973) erwähnen die Eichenwelke,<br />

weil ein Auftreten der Krankheit in Europa nicht ausgeschlossen<br />

erscheint. Einmal stehen dem Pilz hier'in großer<br />

Menge die nicht völlig resistenten Eichenarten (Quercus petraea<br />

und Quercus robur) zur Verfügung; zum anderen wird<br />

die Ausgangslage für den Pilz durch den vermehrten Anbau<br />

598