Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

oft auch als dessen nichtlebender (physischer bzw. abioti·<br />

scher) Bereich angesehen. In Wirklichkeit sind aber zahlreiche<br />

Biotopstrukturen, z. B. die Bäume eines Waldes oder<br />

die Gehölze einer Hecke, „lebende" Ökosystem-Bestandteile,<br />

so daß diese Beschränkung des Biotopbegriffes anfecht·<br />

bar ist.<br />

Vielfach wird der Begriff Biotop aber auch auf die Lebensstätte<br />

einer Pflanzen· und insbesondere Tierart bezogen,<br />

woraus sich auch Bezeichnungen wie Brut-, Nahrungs·,<br />

Rastbiotop etc. ergeben. Nach neueren Vorschlägen soll die<br />

Lebensstätte einzelner Arten „Habitat" genannt werden.<br />

„Biotop" wäre aber insofern tragbar, als - wie im vorigen<br />

Abschnitt erläutert - jede Art nur in Bindung an eine Lebensgemeinschaft<br />

bzw. an ein Ökosystem existieren kann<br />

und der Schutz der Biozönose und ihrer Lebensstätte auch<br />

der einzelnen Art zugute kommt. In den folgenden Ausfüh·<br />

rungen wird daher der Begriff Biotop in dieser doppelten Be·<br />

deutung verwendet.<br />

Das vorher erwähnte „natürliche" Erscheinungsbild ist jedoch<br />

kein Charakteristikum des „Biotopes", da auch vom<br />

Menschen angelegte Felder oder Forsten, ja sogar Sied·<br />

lungs- und Industrieflächen, Lebensstätten wildlebender<br />

Tier· und Pflanzenarten (·gemeinschaften) sind. Ein beson·<br />

derer Wert, eine stärkere Gefährdung und damit eine höhere<br />

Schutzwürdigkeit wird jedoch den nicht oder nicht direkt<br />

vom Menschen geschaffenen Lebensstätten zugemessen,<br />

deren Anzahl und Fläche in vielen Gebieten deutlich abnehmen.<br />

Die gefährdeten (schutzwürdigen) Biotope und die ge·<br />

fährdeten (schutzwürdigen) Arten decken sich jedoch nicht.<br />

So ist der Biotop Acker als Fläche nicht gefährdet, die an<br />

ihn gebundenen Ackerwildkräuter und ·tiere sind es in hohem<br />

Maße; der Brutbiotop (Gehöft, Dörfer) des Weißstor·<br />

ches ist ungefährdet, die Art ist jedoch weithin verschwun·<br />

den.<br />

Wie gerade das Beispiel des Weißstorches zeigt, sind viele<br />

Tierarten - im Gegensatz zu Pflanzenarten - nicht an einen<br />

einzigen Biotop gebunden, sondern benötigen mehrere<br />

Biotope, oft in bestimmter Lage zueinander, die durch ein<br />

System von „ Korridoren" miteinander verbunden sein müs·<br />

sen. Um den Schutz möglichst vieler Arten in der Land·<br />

schaft zu sichern, ist also eine möglichst große Vielfalt von<br />

Biotopen ausreichender Größe und in einem den Ansprüchen<br />

der jeweiligen Arten entsprechenden Verbund erforderlich.<br />

Die Biotopgröße sollte sich dabei grundsätzlich<br />

nach den in dieser Hinsicht anspruchsvollsten, empfindlich·<br />

sten und häufig auch gefährdetsten Arten der Lebensge·<br />

meinschaft richten.<br />

Da die Mehrzahl der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten<br />

an nicht oder wenig vom Menschen beeinflußte, „natürlich"<br />

wirkende Pflanzenbestände bzw. -formationen wie Hecken,<br />

Feldgehölze, magere Grasfluren, Röhrichte usw. sowie an<br />

Kleingewässer, Felsen, Hanganschnitte und andere physische<br />

Landschaftsbestandteile gebunden ist, bedürfen diese<br />

vorrangiger Aufmerksamkeit, zumal sie durch Nutzungsintensivierungen<br />

und andere Eingriffe z. T. stark gefährdet<br />

sind.<br />

Der „ natürliche" Charakter solcher Lebensstätten bedarf<br />

aber noch einer Präzisierung hinsichtlich der Schutz· und Si·<br />

cherungsmaßnahmen. „ Natürlich" im Sinne eines vom Men·<br />

sehen unberührten Zustandes ist in der mitteleuropäischen<br />

Kulturlandschaft auch nicht das kleinste Gebiet mehr, da<br />

z. B. die Luftverschmutzung heute jeden Quadratmeter Land<br />

beeinflußt hat. Es ist daher realistischer, von „naturnahen"<br />

Biotopen zu sprechen. „Natürlich" wirkt aber auch eine<br />

Gruppe von Lebensstätten, die von ganz bestimmten<br />

menschlichen Eingriffen abhängen und ohne diese nicht<br />

existieren können bzw. durch Sukzession in naturnahe Le·<br />

bensstätten übergehen. Zu solchen „halbnatürlichen" Biotopen<br />

gehören magere Grasfluren und Zwergstrauchheiden,<br />

die von Schafbeweidung oder gelegentlicher Mahd abhän·<br />

gen, Streuwiesen und Riede, die im Herbst oder Winter gemäht<br />

werden, Niederwälder (Stockausschlagwälder bzw. -<br />

gebüsche), die eines 10-20jährigen Hiebes bedürfen, Sand·<br />

triften und - fluren, die eine häufige „Bodenverwundung"<br />

brauchen, um nicht zuzuwachsen, u. a. m. Derartige Eingriffe<br />

waren früher mit alten Wirtschaftsweisen verbunden und<br />

brauchten nicht eigens veranlaßt zu werden. Nach der Aufgabe<br />

dieser Wirtschaftsweisen bedürfen die dadurch (unabsichtlich!)<br />

entstandenen Lebensstätten besonderer Erhaltungsmaßnahmen.<br />

Es genügt aber nicht, solche Biotope nur zu sichern, sondern<br />

es muß die Existenzfähigkeit der hier lebenden Tier·<br />

und Pflanzenpopulationen ständig überwacht werden. Die<br />

Populationen dürfen aus genetischen Gründen bestimmte<br />

Mindestgrößen nicht unterschreiten, um eine gesicherte<br />

Fortpflanzung zu gewährleisten. So ist bei höheren Wirbel·<br />

tieren eine Bestandszahl von etwa 500 Individuen innerhalb<br />

einer Population erforderlich, um eine dauerhafte Existenz<br />

zu gewährleisten. Bei weniger als 50 Individuen einer Popu·<br />

lation ist das Erlöschen des Bestands zu befürchten. Die<br />

schutzwürdigen Biotope mit den an sie gebundenen Papula·<br />

tionen liegen häufig inselartig in der intensiv bewirtschafte·<br />

ten und daher für viele Arten abweisend wirkenden Nutzlandschaft<br />

verstreut, was den lndividuenaustausch der Populationen<br />

erschwert. Dieser lndividuenaustausch ist aber<br />

nötig, um eine genetische Verarmung der Arten oder Inzucht<br />

zu vermeiden.<br />

Eine netzartige Verknüpfung von solchen Biotopen in Form<br />

eines Biotopverbundsystems ist vorrangiges Ziel des Biotop·<br />

und <strong>Artenschutz</strong>es. Daher wird in Nordrhein- Westfalen<br />

angestrebt, die Naturschutzgebiete in „Schutzgebietsyste·<br />

men" großräumig aufeinander zu beziehen und in „Biotop·<br />

verbundsystemen " kleinräumig miteinander zu verbinden<br />

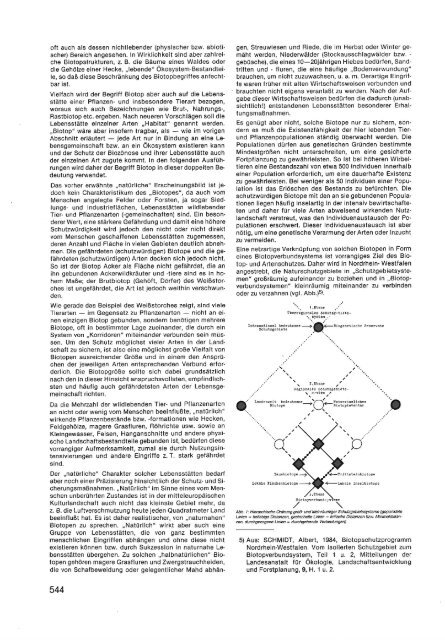

oder zu verzahnen (vgl. Abb.)5l.<br />

;-otopverbund:--;r.i t ~<br />

Abb. 1: Hierarchische Ordnung groß· und kleinrä.umiger Schutz.gebietssysteme (gepunktete<br />

Linien = beliebige Distanzen, gestrichelte Linien = kritische Distanzen bzw. Minimaldistan·<br />

zen, durchgezogene LJnien = durchgehende Verbindungen)<br />

5) Aus: SCHMIDT, Albert, 1984, Biotopschutzprogramm<br />

Nordrhein-Westfalen. Vom isolierten Schutzgebiet zum<br />

Biotopverbundsystem, Teil 1 u. 2, Mitteilungen der<br />

Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung<br />

und Forstplanung, 9, H. 1 u. 2.<br />

544