Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp

Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp

Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

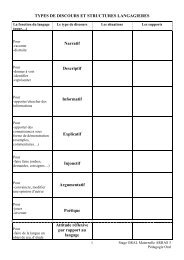

acquises. Le sens de la durée et de l’espace quedonne la maîtrise de repères permet d’envisagerdes activités qui conduiront en fin d’année lesélèves à une certaine maîtrise du discourshistorique et géographique : l’écriture d’un récitou d’un paragraphe argumenté, d’une pageenviron, mettant en jeu des connaissances et desattitudes intellectuelles acquises depuis la 6 e estun objectif à atteindre.Ces exigences de l’enseignement de l’histoire, dela géographie et de l’éducation <strong>civique</strong> (1), commecela a été précisé dans les documentsd’accompagnement des programmes de 6 e et ducycle central, rencontrent les objectifs d’<strong>au</strong>tresenseignements. La progressivité des acquisitionsen matière d’aptitude à la communication écrite etparlée tient compte du rythme des apprentissagesen français : programme après programme, laformulation d’exigences en des termes communsdoit faciliter la concertation entre professeurs etune meilleure répartition des tâches. Derrière lesspécificités de chaque discipline, les élèves sont enmesure dans ces conditions de ressentir un projetfondamental commun.B. Faire travailler les élèvesL’expression oraleLa participation des élèves <strong>au</strong> cours d’histoire etgéographie est une exigence pédagogiquedésormais courante : lecture de texte, réponsesvolontaires à des questions posées à la classe,brèves sollicitations de la mémoire, etc.,forment la trame du cours dialogué. Dans cettepratique, quand elle est la mieux réussie, seulsquelques élèves prennent une part continue à laconstruction du sens ; le professeur guide lesréponses, conduit les élèves <strong>au</strong>x élémentsnécessaires à sa progression, choisit a priori lecontenu à privilégier dans un document, écartele plus souvent sans explications approfondiesles réponses qui s’éloignent de ses attentesimmédiates. Le professeur a généralement lemonopole des questions quand il n’effectue paslui-même, par le jeu des interrogations, le travailde sélection et de classement des informationsqui forment en histoire et géographie la base del’exercice intellectuel. La contribution decertains élèves peut être très riche et le dialoguetrès profitable ; le sens global de l’échangeéchappe néanmoins à be<strong>au</strong>coup de ceux dontles apports se limitent à des réponses brèves nenécessitant pas toujours la construction d’unephrase complète.L’expression orale des élèves en classe ne peut selimiter à la forme du dialogue du professeur avecsa classe. Certains moments, précédés du tempsnécessaire à la réflexion, en silence, doiventpermettre une expression plus complète desélèves, prenant à l’occasion la forme du débatnourri d’arguments puisés dans le cours,d’informations tirées d’un document, deconnaissances personnelles. Dans cette situationpédagogique, l’erreur de jugement, d’interprétationou même de lecture prennent touteleur place dans la construction du sens ; ledocument ou le fait retenu n’<strong>au</strong>thentifient pas laparole de celui qui s’exprime mais fondent uneargumentation ; l’acquisition d’une culturehistorique ou géographique ne paraît pas unenécessité abstraite, distante et décontextualisée,mais s’avère un outil quotidien pour la pensée ;la mémorisation de repères s’insère dans unprocessus de formation.Loin de se réduire à une pratique informelle etspontanée, l’expression orale des élèves s’inscritdonc comme une nécessité pédagogique depremier plan : la lecture à h<strong>au</strong>te voix,le dialogue (formulation de questions et deréponses), l’argumentation, le récit et ladescription, le compte rendu et l’exposé,doivent logiquement devenir des situationspédagogiques courantes. Ce passage du visuelet de l’écrit <strong>au</strong> verbal caractérise les formesd’énonciation propres à l’enseignement del’histoire ou à la géographie et doit faire l’objetd’apprentissages progressifs et d’évaluation.L’expression écriteLa prise de notes, liée à la densité accrue descours d’histoire et de géographie, retientprioritairement et traditionnellement l’attentiondes professeurs en classe de 3 e , tandis que, deloin en loin, les évaluations constituent l’entraînementprincipal <strong>au</strong>x différentes épreuves del’examen final. Dans ce contexte pédagogiquegénéral, les insuffisances de l’expression écritedes élèves, constatées année après année par lescorrecteurs du diplôme national du brevet, ontconduit à de nouvelles orientations portées parles programmes du collège : l’expression écritedes élèves doit devenir une pratique courante enclasse d’histoire et géographie. La synthèsed’informations principalement tirées d’un dossierdocumentaire, en réponse à un sujet donné,1. Voir le paragraphe relatif à l’argumentation dans lesdocuments d’accompagnement du programme d’éducation<strong>civique</strong>.HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE Accompagnement des programmes de 3 e ■ 171