Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp

Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp

Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

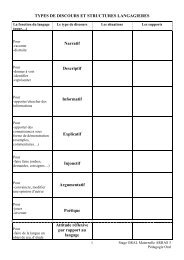

du fonctionnement d’un état démocratique, enl’occurrence la République française, à partird’extraits de textes fondament<strong>au</strong>x : Déclarationdes droits de l’homme et du citoyen de 1789,Préambule de la Constitution de 1946,Déclaration universelle de 1948, Conventioneuropéenne des droits de l’homme de 1950 (voirtable<strong>au</strong> page suivante).– En liaison avec les professeurs de langue, untravail de comparaison est mené : l’Allemagne etle Roy<strong>au</strong>me-Uni sont des États démocratiques,car ils respectent les mêmes principes dans lecadre d’institutions différentes.À partir du fonctionnementdes institutions de la V e République,les élèves confrontent les principesde la démocratie avec les pratiquesLe principe de la séparation des pouvoirs est unexemple intéressant. Formulé par Locke à la findu XVII e siècle et repris par Montesquieu (Espritdes lois, chapitre VI, livre XI, 1748), il a donné lieuà des interprétations conduisant à une visioncloisonnée du fonctionnement des institutions –chacun des organes de l’état doit se cantonnerdans une fonction particulière :– le Parlement : fonction d’élaborer les lois ;– le gouvernement : exécution des lois ;– institutions judiciaires : régler les litiges etsanctionner le non-respect de la loi.La séparation des pouvoirs ne signifie pas nécessairementque chaque fonction doive êtreconfiée à un organe différent ; il existe des relationsde collaboration entre les pouvoirs : ainsi letitre V de la Constitution fait état des rapportsentre le Parlement et le gouvernement.Si la puissance étatique est structurée et s’exprimepar divers organes, la limitation du pouvoir estbien l’essence de la démocratie.« Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, ilf<strong>au</strong>t que, par la disposition des choses, le pouvoirarrête le pouvoir » (Montesquieu).La Constitution de la V e République organise la« disposition des choses ». La séparation despouvoirs, principe proclamé par l’article 16 de laDéclaration des droits de l’homme et du citoyende 1789, a été l’une des cinq bases retenues parles dispositions de la loi constitutionnelle du3 juin 1958. Quelques exemples de l’applicationde ce principe peuvent être cités :– le président de la République n’est pas habilitéà venir dans l’enceinte du Parlement : il communiquepar des messages ;– le pouvoir législatif ne peut censurer des décisionsde justice, de même que les ministres nepeuvent commenter des décisions judiciaires ;– l’Assemblée nationale et le Sénat jouissentd’une <strong>au</strong>tonomie ; chacune des deux Chambresélabore son règlement, a le droit de constituerdes commissions d’enquête comme ce fut le casà propos du sida en 1992 ou lors des massacres<strong>au</strong> Rwanda en 1998 ;– le Parlement ne peut adresser des injonctions àl’exécutif ;– le Conseil constitutionnel vérifie la conformitédes lois avec le principe de séparation des pouvoirset protège l’indépendance de l’<strong>au</strong>toritéjudiciaire ;Si l’indépendance entre les pouvoirs ne peut êtretotale, elle doit être <strong>au</strong>ssi large que possible. Larelation entre les pouvoirs est explicitée, parexemple, lors de l’adoption d’une loi.Le sens des institutions est étudié à partird’exemples précis :– l’initiative, les étapes de l’élaboration et duvote d’une loi montrent les rôles respectifs dugouvernement, du Parlement, voire du Conseilconstitutionnel, du président de la République.Après la publication <strong>au</strong> Journal officiel, le gouvernementadopte des décrets d’application dela loi. L’étude d’une crise, par exemple celle demai-juin 1968, présente non seulement uneconcrétisation du jeu des acteurs, mais <strong>au</strong>ssi lessolutions institutionnelles successivement misesen œuvre ;– le rôle du Conseil constitutionnel (titre VII de laConstitution) est abordé à partir d’une décision,par exemple celle du 16 juillet 1971, qui censur<strong>au</strong>ne loi qui tendait à limiter la liberté d’association,pour non-conformité à un des « principesfondament<strong>au</strong>x reconnus par les lois de laRépublique et solennellement réaffirmés par lepréambule de la Constitution », le principe de laliberté d’association. Cette décision marqual’avènement du Conseil constitutionnel commeprotecteur des droits et libertés. Au fil du temps,le Conseil constitutionnel s’affirme comme unedes innovations majeures de la V e République.Les étapes ont été les suivantes :– présentation par le gouvernement (article 39)d’un projet de loi modifiant de façon restrictivela loi de 1901 sur les associations ;– vote des deux assemblées et adoption parl’Assemblée nationale seule (article 45-4) ;– décision du Conseil constitutionnel du16 juillet 1971 (74-44DC) : pour la première foisexplicitement, le Conseil a étendu son contrôle àÉDUCATION CIVIQUE Accompagnement du programme de 3 e ■ 209