Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp

Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp

Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

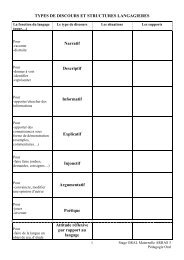

paysages étudiés dans la seconde partie etseront ainsi utilisés tout <strong>au</strong> long de l'année. Ilsconstituent un viatique que l'élève conserveratout <strong>au</strong> long de sa scolarité <strong>au</strong> collège. Ilspourront faire l'objet d'une évaluation <strong>au</strong> brevet.Les trois planisphères sont ceux de larépartition mondiale de la population, desgrands domaines bioclimatiques, des grandsensembles de relief.Ce programme privilégie l'étude de l'actiondes sociétés sur l'espace terrestre. Partir de laprésence de l'homme est dès lors impératif.C'est pour cette raison que la répartition de lapopulation mondiale constitue le premier objetd'étude de l'année.Un premier regard sur le monde doit nécessairementcommencer par une mise en placeglobale de ses éléments géographiques constitutifs.Les lieux précis étudiés dans la secondepartie ne peuvent trouver sens que par rapportà ce table<strong>au</strong> général.Commencer l'année par l'étude des paysagescréerait le risque de voir les élèves considérerdes cas particuliers comme des réalités généralisablesà l'échelle mondiale. Il est nécessairede connaître d'abord les cadres géographiquesd'ensemble. Cela n'exclut pas d'insérer despaysages dans l'étude de la première partie. Ilne s'agit pas pour <strong>au</strong>tant de déverser la totalitéde la seconde partie dans la première, souspeine de rattacher arbitrairement chaque paysageà un seul facteur d'analyse.Cartes et images sont les outils pédagogiquesprivilégiés du programme de géographie. Cesdocuments ne sont donc pas de simples illustrationsdes thèmes étudiés. Comme en histoire,ce sont des repères culturels à mémoriser. C'estle cas des trois planisphères de la première partie.C'est également le cas des douze types depaysages de la seconde partie. Naturellement,les images choisies ne peuvent représenter tousles aspects des paysages étudiés. Elles en fontpercevoir la complexité : contraintes, diversitédes aménagements.La répartition de la population mondiale estla base nécessaire de l'étude. Pour localiser leszones de fort et de faible peuplement, unecarte par points paraît d'un maniement plusfacile, si l’on prend soin de ne pas s'arrêter surla localisation de tel point isolé. Ce chapitre duprogramme n'est en <strong>au</strong>cune façon une étudede démographie énumérant des t<strong>au</strong>x dont lesélèves ne peuvent saisir le sens. Il s'agitd'identifier une répartition inégale, de la compléteren localisant les grandes agglomérationsurbaines, de suggérer les évolutions majeuresentre des territoires à forte <strong>au</strong>gmentation depopulation et des territoires à faible <strong>au</strong>gmentationde population. Enfin les élèves découvrentla complexité des rapports entre la densitéet la richesse de la population par le croisementd'informations simples de nature différente.Les sciences de la vie et de la Terre inscriventles caractéristiques de notre environnementdans la première partie de leur programme de6 e et abordent la variation de l'éclairement etde la température selon l'heure du jour et lessaisons. Une coopération avec le professeurconcerné est donc indispensable.L'étude des grands domaines climatiques etbiogéographiques, de même que celle desgrands ensembles de relief, est conduite eninsistant sur les relations des sociétés <strong>au</strong> climatet <strong>au</strong> relief. La notion centrale est celle decontrainte. C'est la présence humaine quirévèle la contrainte : le projet social d'aménagementse place donc <strong>au</strong> premier plan del'analyse. Il est le reflet de valeurs, d'une maîtrisetechnique, d'un héritage historique, del'acceptation ou du refus des risques.Pour la seconde partie, l'objectif est que lesélèves deviennent capables de reconnaître, àpartir de l'observation de lieux précis, un typede paysage. L'étude des paysages grâce à desimages retenues pour leur représentativité etleur capacité à enrichir l'imaginaire des élèves,permet d'approcher la complexité des relationsentre nature et sociétés et la différenciation dumonde. La mémorisation des images les plusremarquables devient alors indispensable à laconstruction d'une culture.28 ■ HISTOIRE-GÉOGRAPHIE Accompagnement du programme de 6 e