Broschüre 2004 zum Download (pdf | 1994,28 KB) - H. Wilhelm ...

Broschüre 2004 zum Download (pdf | 1994,28 KB) - H. Wilhelm ...

Broschüre 2004 zum Download (pdf | 1994,28 KB) - H. Wilhelm ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

JOHANN BAUER<br />

Mikrobiologie der Silierung<br />

Die Notwendigkeit, Tiere ganzjährig mit Futtermitteln<br />

zu versorgen, hat schon vor mehr als 3000<br />

Jahren zur Anwendung von Konservierungsverfahren<br />

geführt. Wandzeichnungen aus dem alten Ägypten<br />

weisen darauf hin, dass bereits 1000 bis 1500 vor<br />

Christus Silieren zur Konservierung von Feldfrüchten<br />

eingesetzt worden ist (Schukking, 1976). Bis <strong>zum</strong><br />

heutigen Tag hat sich am Prinzip der Silageherstellung<br />

nicht viel geändert, allerdings wissen wir über<br />

die Bedeutung der einzelnen Vorgänge viel besser<br />

Bescheid. Als Siliergut sind verschiedenste Substrate<br />

z. B. Getreide, Kartoffeln, Sonnenblumen, Bananen<br />

oder Orangenschalen geeignet; mengenmäßig haben<br />

jedoch Gras, Mais und Luzerne mit Abstand die<br />

größte Bedeutung (Jonsson, 1989; Wilkinson et al.,<br />

1996). Selbst Fisch und Fischabfälle wurden versucht<br />

zu silieren, seuchenhygienische Gründe sprechen jedoch<br />

gegen einen Einsatz derartiger Futtermittel.<br />

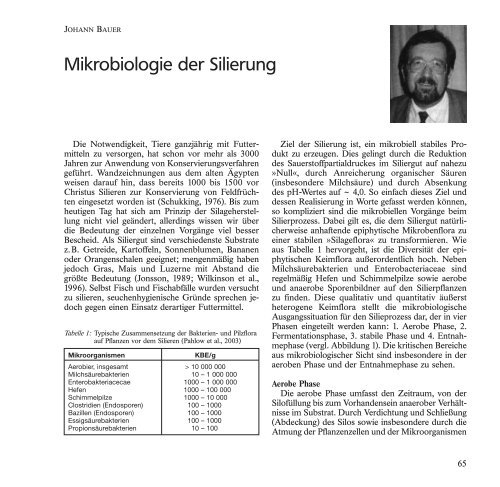

Tabelle 1: Typische Zusammensetzung der Bakterien- und Pilzflora<br />

auf Pflanzen vor dem Silieren (Pahlow et al., 2003)<br />

Mikroorganismen<br />

<strong>KB</strong>E/g<br />

Aerobier, insgesamt > 10 000 000<br />

Milchsäurebakterien 10 – 1 000 000<br />

Enterobakteriacecae 1000 – 1 000 000<br />

Hefen 1000 – 100 000<br />

Schimmelpilze 1000 – 10 000<br />

Clostridien (Endosporen) 100 – 1000<br />

Bazillen (Endosporen) 100 – 1000<br />

Essigsäurebakterien 100 – 1000<br />

Propionsäurebakterien 10 – 100<br />

Ziel der Silierung ist, ein mikrobiell stabiles Produkt<br />

zu erzeugen. Dies gelingt durch die Reduktion<br />

des Sauerstoffpartialdruckes im Siliergut auf nahezu<br />

»Null«, durch Anreicherung organischer Säuren<br />

(insbesondere Milchsäure) und durch Absenkung<br />

des pH-Wertes auf ~ 4,0. So einfach dieses Ziel und<br />

dessen Realisierung in Worte gefasst werden können,<br />

so kompliziert sind die mikrobiellen Vorgänge beim<br />

Silierprozess. Dabei gilt es, die dem Siliergut natürlicherweise<br />

anhaftende epiphytische Mikrobenflora zu<br />

einer stabilen »Silageflora« zu transformieren. Wie<br />

aus Tabelle 1 hervorgeht, ist die Diversität der epiphytischen<br />

Keimflora außerordentlich hoch. Neben<br />

Milchsäurebakterien und Enterobacteriaceae sind<br />

regelmäßig Hefen und Schimmelpilze sowie aerobe<br />

und anaerobe Sporenbildner auf den Silierpflanzen<br />

zu finden. Diese qualitativ und quantitativ äußerst<br />

heterogene Keimflora stellt die mikrobiologische<br />

Ausgangssituation für den Silieprozess dar, der in vier<br />

Phasen eingeteilt werden kann: 1. Aerobe Phase, 2.<br />

Fermentationsphase, 3. stabile Phase und 4. Entnahmephase<br />

(vergl. Abbildung 1). Die kritischen Bereiche<br />

aus mikrobiologischer Sicht sind insbesondere in der<br />

aeroben Phase und der Entnahmephase zu sehen.<br />

Aerobe Phase<br />

Die aerobe Phase umfasst den Zeitraum, von der<br />

Silofüllung bis <strong>zum</strong> Vorhandensein anaerober Verhältnisse<br />

im Substrat. Durch Verdichtung und Schließung<br />

(Abdeckung) des Silos sowie insbesondere durch die<br />

Atmung der Pflanzenzellen und der Mikroorganismen<br />

65