Entwurf Landschaftsplan 2013, Text (application/pdf 9.9 MB) - Jena

Entwurf Landschaftsplan 2013, Text (application/pdf 9.9 MB) - Jena

Entwurf Landschaftsplan 2013, Text (application/pdf 9.9 MB) - Jena

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

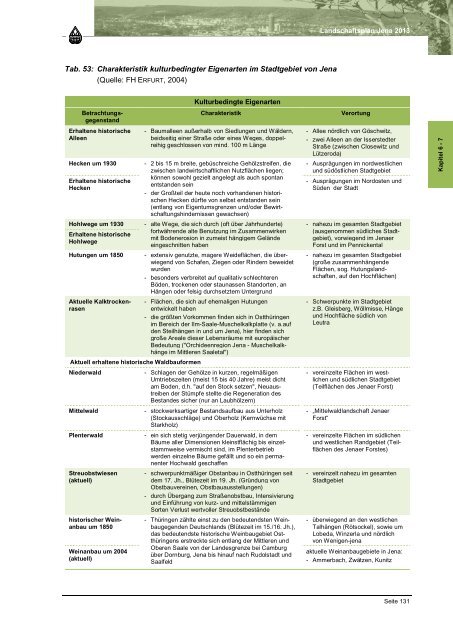

<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Jena</strong> <strong>2013</strong><br />

Tab. 53: Charakteristik kulturbedingter Eigenarten im Stadtgebiet von <strong>Jena</strong><br />

(Quelle: FH ERFURT, 2004)<br />

Betrachtungsgegenstand<br />

Erhaltene historische<br />

Alleen<br />

Hecken um 1930<br />

Erhaltene historische<br />

Hecken<br />

Hohlwege um 1930<br />

Erhaltene historische<br />

Hohlwege<br />

Hutungen um 1850<br />

Aktuelle Kalktrockenrasen<br />

Aktuell erhaltene historische Waldbauformen<br />

Niederwald<br />

Mittelwald<br />

Plenterwald<br />

Streuobstwiesen<br />

(aktuell)<br />

historischer Weinanbau<br />

um 1850<br />

Weinanbau um 2004<br />

(aktuell)<br />

Kulturbedingte Eigenarten<br />

Charakteristik<br />

- Baumalleen außerhalb von Siedlungen und Wäldern,<br />

beidseitig einer Straße oder eines Weges, doppelreihig<br />

geschlossen von mind. 100 m Länge<br />

- 2 bis 15 m breite, gebüschreiche Gehölzstreifen, die<br />

zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen liegen;<br />

können sowohl gezielt angelegt als auch spontan<br />

entstanden sein<br />

- der Großteil der heute noch vorhandenen historischen<br />

Hecken dürfte von selbst entstanden sein<br />

(entlang von Eigentumsgrenzen und/oder Bewirtschaftungshindernissen<br />

gewachsen)<br />

- alte Wege, die sich durch (oft über Jahrhunderte)<br />

fortwährende alte Benutzung im Zusammenwirken<br />

mit Bodenerosion in zumeist hängigem Gelände<br />

eingeschnitten haben<br />

- extensiv genutzte, magere Weideflächen, die überwiegend<br />

von Schafen, Ziegen oder Rindern beweidet<br />

wurden<br />

- besonders verbreitet auf qualitativ schlechteren<br />

Böden, trockenen oder staunassen Standorten, an<br />

Hängen oder felsig durchsetztem Untergrund<br />

- Flächen, die sich auf ehemaligen Hutungen<br />

entwickelt haben<br />

- die größten Vorkommen finden sich in Ostthüringen<br />

im Bereich der Ilm-Saale-Muschelkalkplatte (v. a.auf<br />

den Steilhängen in und um <strong>Jena</strong>), hier finden sich<br />

große Areale dieser Lebensräume mit europäischer<br />

Bedeutung ("Orchideenregion <strong>Jena</strong> - Muschelkalkhänge<br />

im Mittleren Saaletal")<br />

- Schlagen der Gehölze in kurzen, regelmäßigen<br />

Umtriebszeiten (meist 15 bis 40 Jahre) meist dicht<br />

am Boden, d.h. "auf den Stock setzen", Neuaustreiben<br />

der Stümpfe stellte die Regeneration des<br />

Bestandes sicher (nur an Laubhölzern)<br />

- stockwerksartiger Bestandsaufbau aus Unterholz<br />

(Stockausschläge) und Oberholz (Kernwüchse mit<br />

Starkholz)<br />

- ein sich stetig verjüngender Dauerwald, in dem<br />

Bäume aller Dimensionen kleinstflächig bis einzelstammweise<br />

vermischt sind, im Plenterbetrieb<br />

werden einzelne Bäume gefällt und so ein permanenter<br />

Hochwald geschaffen<br />

- schwerpunktmäßiger Obstanbau in Ostthüringen seit<br />

dem 17. Jh., Blütezeit im 19. Jh. (Gründung von<br />

Obstbauvereinen, Obstbauausstellungen)<br />

- durch Übergang zum Straßenobstbau, Intensivierung<br />

und Einführung von kurz- und mittelstämmigen<br />

Sorten Verlust wertvoller Streuobstbestände<br />

- Thüringen zählte einst zu den bedeutendsten Weinbaugegenden<br />

Deutschlands (Blütezeit im 15./16. Jh.),<br />

das bedeutendste historische Weinbaugebiet Ostthüringens<br />

erstreckte sich entlang der Mittleren und<br />

Oberen Saale von der Landesgrenze bei Camburg<br />

über Dornburg, <strong>Jena</strong> bis hinauf nach Rudolstadt und<br />

Saalfeld<br />

Verortung<br />

- Allee nördlich von Göschwitz,<br />

- zwei Alleen an der Isserstedter<br />

Straße (zwischen Closewitz und<br />

Lützeroda)<br />

- Ausprägungen im nordwestlichen<br />

und südöstlichen Stadtgebiet<br />

- Ausprägungen im Nordosten und<br />

Süden der Stadt<br />

- nahezu im gesamten Stadtgebiet<br />

(ausgenommen südliches Stadtgebiet),<br />

vorwiegend im <strong>Jena</strong>er<br />

Forst und im Pennickental<br />

- nahezu im gesamten Stadtgebiet<br />

(große zusammenhängende<br />

Flächen, sog. Hutungslandschaften,<br />

auf den Hochflächen)<br />

- Schwerpunkte im Stadtgebiet<br />

z.B. Gleisberg, Wöllmisse, Hänge<br />

und Hochfläche südlich von<br />

Leutra<br />

- vereinzelte Flächen im westlichen<br />

und südlichen Stadtgebiet<br />

(Teilflächen des <strong>Jena</strong>er Forst)<br />

- „Mittelwaldlandschaft <strong>Jena</strong>er<br />

Forst“<br />

- vereinzelte Flächen im südlichen<br />

und westlichen Randgebiet (Teilflächen<br />

des <strong>Jena</strong>er Forstes)<br />

- vereinzelt nahezu im gesamten<br />

Stadtgebiet<br />

- überwiegend an den westlichen<br />

Talhängen (Rötsockel), sowie um<br />

Lobeda, Winzerla und nördlich<br />

von Wenigen-jena<br />

aktuelle Weinanbaugebiete in <strong>Jena</strong>:<br />

- Ammerbach, Zwätzen, Kunitz<br />

Kapitel 6 - 7<br />

Seite 131