Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation

Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation

Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Variationen interagieren mit dem komplexen System, das dadurch eine Eigendynamik<br />

entwickelt, die als Situationskomplexität bezeichnet wird (s.a. Fisch/Wolf, S.13f.; Hauschildt,<br />

S.132ff.).<br />

Komplexe Systeme erzeugen einen Selektionszwang. Schon bei geringer Größe eines Systems<br />

ist es schwer o<strong>der</strong> unmöglich, jedes Element eines Systems mit jedem an<strong>der</strong>en zu verknüpfen,<br />

d.h. die Gesamtheit <strong>der</strong> in einem System möglichen Beziehungen muss eingeschränkt<br />

werden, das erfolgt durch die Wahl sinnvoller Systemstrukturen und -prozesse.<br />

Das damit verbundene Kontingenzproblem, nämlich die potenzielle Unbestimmtheit von Selektionsentscheidungen,<br />

kann durch die Einführung realistischer Regelungen <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong>sgestaltung<br />

zumindest teilweise gelöst werden. Die Regelungen können sich dabei sowohl<br />

auf das komplexe System selbst beziehen, als auch auf dessen Beziehungen zu seinen verschiedenen<br />

Umwelten.<br />

Luhmann vertritt die Ansicht, dass die Handhabung und Bewältigung von Komplexität und<br />

Ungewissheit gleichermaßen eine Steigerung und Reduktion von Komplexität erfor<strong>der</strong>n,<br />

und zwar je nach gegebener Problem- und Aufgabenstellung. „Steigerung und Reduktion von<br />

Systemkomplexität wären beliebig arrangierbar, gäbe es nicht die Umwelt des Systems, die<br />

dessen Möglichkeiten limitiert. Die Umwelt eines jeden Systems ist, wie immer man Komplexität<br />

operationalisiert, weitaus komplexer als das System selbst. Zwischen Umwelt und System<br />

besteht ein Komplexitätsgefälle. Entsprechend hat jede Relation zwischen System und Umwelt<br />

einen doppelten Komplexitätsbezug. Sie verknüpft ausgewählte Elemente <strong>der</strong> Umwelt mit<br />

ausgewählten Elementen des Systems und trägt so ein zweifaches Selektionsrisiko ... Das<br />

Komplexitätsgefälle zwischen Umwelt und System schließt es aus, ein System auf <strong>der</strong> Basis<br />

von Punkt-für-Punkt-Relationen zwischen Ereignissen in <strong>der</strong> Umwelt und Ereignissen des Systems<br />

zu errichten ... Diese Bedingungen setzen ihrerseits <strong>der</strong> Steigerung interner Komplexität<br />

im Bereich <strong>der</strong> Relationierung Schranken. Ein System, in dem jedes Element von jedem<br />

An<strong>der</strong>en abhängt, könnte seine Umweltbeziehungen we<strong>der</strong> generalisieren, noch hätte es genug<br />

Zeit, da jede eigene Zustandsän<strong>der</strong>ung eine Gesamtän<strong>der</strong>ung erfor<strong>der</strong>n würde ... Systemintern<br />

erfor<strong>der</strong>t eine komplexe Umwelt also zunächst Reduktion <strong>der</strong> Eigenkomplexität in<br />

<strong>der</strong> Form von Interdependenzunterbrechung ..., und erst auf dieser Basis kann die Eigenkomplexität<br />

durch Wachstumsprozesse ... erhöht werden“ (Luhmann, Sp.1067f.; s.a. Berghaus,<br />

S.38ff., Willke, 2000, S.84ff. – 2001, S.86ff., 93ff.).<br />

Ein komplexes System kann die Verhältnisse und Entwicklungen seiner Umwelt nicht mit Sicherheit<br />

voraussagen, d.h. es besteht eine Komplexitäts-Indeterminierbarkeit (Luhmann).<br />

Das ergibt sich allein schon aus dem Komplexitätsgefälle zwischen <strong>der</strong> Umwelt und dem System<br />

<strong>der</strong> <strong>Organisation</strong>. Aber auch das System und seine Umwelten selbst sind nicht prognostizierbaren<br />

Verän<strong>der</strong>ungen unterworfen, ebenso wie die zwischen beiden Bereichen bestehenden<br />

Beziehungen. Die relevanten Informationen stehen nicht zur Verfügung und wären in<br />

ihrer Menge we<strong>der</strong> substanziell noch zeitgerecht zu verarbeiten. Die Kommunikation zwischen<br />

dem organisatorischen System und seinen Umwelten ist ferner einmal nur begrenzt möglich,<br />

zum an<strong>der</strong>en verän<strong>der</strong>t sie durch Interaktion sowohl das System wie die Umwelten selbst.<br />

Dadurch fehlen sichere Grundlagen für Prognosen bzw. entsteht Indeterminierbarkeit. Die<br />

Handhabung und Bewältigung von Komplexität und Ungewissheit wird sich daher u.a. auf das<br />

Prinzip <strong>der</strong> Erfahrungsbildung stützen, versuchen sich anschlussrational zu verhalten o<strong>der</strong><br />

es kann auch gelingen Handlungsvorsprünge zu gewinnen, die Tatsachen schaffen, denen<br />

an<strong>der</strong>e Systeme o<strong>der</strong> auch Umwelten sich anpassen müssen (Luhmann, Sp.1069).<br />

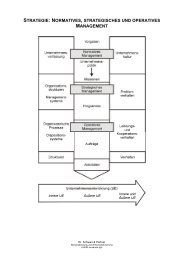

Steinmann/Schreyögg entwickeln ihre organisationalen Ansätze auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> Systemtheorie,<br />

insbeson<strong>der</strong>e den Arbeiten von Luhmann. Ausgangspunkt ist dabei die Suche<br />

nach geeigneten Lösungen für die Unternehmenssteuerung und in <strong>der</strong> Folge davon abgeleitet<br />

die Gestaltung von <strong>Organisation</strong>en. Die Unternehmung wird als ein Handlungssystem<br />

verstanden, das sich gegenüber einer komplexen Umwelt aufrecht erhalten muss. Systeme<br />

<strong>der</strong> Unternehmenssteuerung und <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong> sind daher nach solchen Relationen zu<br />

bewerten und darauf abzustimmen. Systeme konstituieren und erhalten sich durch ihre<br />

Differenz zu relevanten Umwelten. Das erfolgt durch Abgrenzungen, die durch das System<br />

selbst vorgenommen wird.<br />

64