Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation

Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation

Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

stemen geringer als die Komplexität seiner externen Umwelt angenommen werden. Zusätzlich<br />

besteht die Möglichkeit, dass durch Subsysteme die Komplexitätsbewältigung des<br />

Systems erleichtert wird. Subsysteme sind u.a. das Ergebnis eigenständiger Selektionsleistungen<br />

des Systems und verfügen daher über eine eigene Identität. Die wird vom System<br />

wohl dann akzeptiert werden, wenn sie diesem einigermaßen sinnvoll integriert ist. Durch vom<br />

System abweichende Eigenzwecke des Subsystems können dessen Identität und <strong>der</strong>en Integrierbarkeit<br />

mit dem System aber auch durchaus problematisch sein.<br />

Differenzierungen, Selektionen und die För<strong>der</strong>ung von Autonomien <strong>der</strong> Subsysteme können<br />

die Komplexitätsverarbeitung des Systems einerseits effizienter machen, an<strong>der</strong>erseits aber<br />

auch die Komplexität <strong>der</strong> internen Umwelt des Systems erheblich steigern und dadurch Integrationsmaßnahmen<br />

erfor<strong>der</strong>n, welche beispielsweise durch ihre Starrheit und erhöhte Bürokratie<br />

die gewonnenen Effizienzverbesserungen konterkarieren. Letztere Nachteile sind erfahrungsgemäß<br />

durch zentralistische o<strong>der</strong> autoritäre Maßnahmen kaum aufzuwiegen, auch<br />

wenn man sie euphemistisch als Idee o<strong>der</strong> Prinzip <strong>der</strong> Einheit <strong>der</strong> Leitung tarnt. Die Systemdifferenzierung<br />

durch Subsystembildung erfolgt, um durch Spezialisierung und Autonomie<br />

bessere Voraussetzungen für effiziente Leistungen zu schaffen. Wenn das <strong>der</strong> tragende<br />

Grundgedanke ist, sollte die Subsystembildung verbessert, aber nicht de facto in Frage gestellt<br />

werden. Konflikte und Inkompatibilitäten wären möglichst vorbeugend durch geeignete<br />

Regelungen einzuschränken bzw. auszuschließen. Störungen und Desorientierungen sind in<br />

weitem Maße eine notwendige Folge <strong>der</strong> Differenzierung <strong>der</strong> internen Umwelt des Systems<br />

und daher als solche pragmatisch zu behandeln, d.h. ohne Verzicht auf die notwendigen Differenzierungen.<br />

Die Management- und <strong>Organisation</strong>slehre verkürzt häufig Systeme und Umwelten auf wenige<br />

Zwecke, Ziele und Parameter, d.h. für Funktionen <strong>der</strong> Steuerung, Planung, <strong>Organisation</strong>,<br />

Kontrolle sowie die Personal- und Führungsarbeit wird ein guter Teil bedeutsamer Realität<br />

ausgeblendet. Damit werden zwangsläufig auch Komplexitäten und Ungewissheiten ignoriert.<br />

Für Systeme entsteht dadurch eine essenziell verkürzte und damit trügerische Rationalität<br />

(s.a. Laux/Liermann, S.27ff., 51ff.). Durch ein systemorientiertes und ganzheitliches, d.h. offenes<br />

Denken sollte die Rationalität von Unternehmungen und <strong>Organisation</strong>en kritischkonstruktiv<br />

überdacht und verbessert werden. „Das System muß deshalb zur vorgeordneten<br />

Bezugsebene eines rationalen Steuerungskonzeptes werden. Ein System ist demzufolge in<br />

dem Maße rational gesteuert, wie es gelingt die Systemleistungen zu erbringen – abstrakter:<br />

externe Komplexität zu absorbieren und die damit einhergehenden internen Probleme zu lösen.<br />

Der Einzelbeitrag, die Einzelentscheidungen können in einer Systemsteuerungstheorie<br />

für sich allein keine Rationalität beanspruchen – jedenfalls so lange nicht, wie sie nicht auch<br />

rational im bezug auf und nach Maßgabe von Systemreferenzen sind. Die (kollektive) Systemrationalität<br />

läßt sich nicht auf die individuelle Rationalität zurückführen, gleichwohl entsteht sie<br />

aus individuellen (´erfolgsorientierten´) Handlungen“ (Steinmann/Schreyögg, S.135).<br />

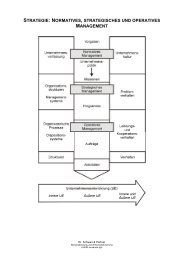

3.2 Komplexität, Ungewissheit und <strong>Organisation</strong>sgestaltung<br />

Die allgemeinen systemtheoretischen sowie ganzheitlichen Ansätze und Anregungen<br />

zur Handhabung und Bewältigung von Komplexität und Ungewissheit sind möglichst sinngemäß<br />

für Aufgaben und Lösungen <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong>sgestaltung anzuwenden. Das betrifft<br />

beispielsweise die Schaffung von Regelungen für traditionelle <strong>Organisation</strong>saufgaben, um<br />

zu einer erfor<strong>der</strong>lichen Strukturierung <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong> zu gelangen, wie: Festlegung <strong>der</strong> Aufgabenverteilung<br />

– Regelung <strong>der</strong> Koordination – Verfahrensrichtlinien bei <strong>der</strong> Bearbeitung von<br />

Vorgängen – Beschwerdewege – Kompetenzabgrenzungen – Weisungsrechte – Unterschriftsbefugnisse<br />

– usw. Mit den <strong>Organisation</strong>sregelungen werden generalisierte und spezielle<br />

Erwartungen an die <strong>Organisation</strong>smitglie<strong>der</strong> bestimmt und Handlungsräume abgesteckt,<br />

nicht zuletzt in <strong>der</strong> Absicht, entsprechende Tätigkeiten vorhersagbar und kontrollierbar<br />

zu machen. Je mehr Regeln geschaffen werden, um so höher soll die Chance sein, Steuerung,<br />

Abläufe und Ergebnisse von Leistungen zu standardisieren. Die Regelung von Aufgabenvollzügen<br />

findet daher dort ihre Grenze, wo sich Vorgänge kaum o<strong>der</strong> gar nicht in gleicher<br />

und ähnlicher Form wie<strong>der</strong>holen (vgl. Schreyögg, S.110). Aber auch die überhöhte Dichte <strong>der</strong><br />

67