Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer

Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer

Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

1.2 ENTSTEHUNG VON GEWALT<br />

Gewalttätiges Verhalten bei Kindern und Jugendlichen (wie auch bei Erwachsenen) entsteht durch<br />

viele mit<strong>ein</strong>ander verknüpfte Faktoren und ist in alle Lebensbereiche der Kinder und Jugendlichen<br />

verstrickt – Gewalt ohne Kontext und Ursache gibt es nicht. Aggressive und gewalttätige Kinder<br />

werden nicht als solche geboren, sondern <strong>im</strong> Laufe ihrer Lebensgeschichte und ihrer Sozialisation<br />

zu solchen gemacht. Gewalt ist <strong>ein</strong>e „soziale Krankheit“ 13 der ganzen Gesellschaft und kann nicht<br />

isoliert auf <strong>ein</strong>en auslösenden Faktor z.B. auf die Institution Schule 14 zurückgeführt werden. Selbst<br />

dann, wenn man – wie dies an dieser Stelle der Publikation erfolgt – den Fokus auf Gewalt in der<br />

Schule richtet, darf daraus nicht automatisch abgeleitet werden, dass die Anlässe und Ursachen<br />

von Gewalthandlungen nur <strong>im</strong> schulischen Bereich zu suchen sind. Hier gilt es, den familiären,<br />

sowie den ökonomisch-sozialstrukturellen Kontext der Schule mit zu berücksichtigen. Als Bezugsrahmen<br />

können demnach folgende Einflussgrößen festgehalten werden:<br />

- soziostrukturelle Bedingungen des Lebensumfelds (Aufwachsen in der Moderne)<br />

- individuelle familiäre Bedingungen<br />

- strukturelle Bedingungen der Schule<br />

- <strong>Peer</strong>-Group-Bedingungen und individuelle Freizeitbedingungen<br />

- mediale Umwelten.<br />

In anderen Worten: Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit der Kinder und Jugendlichen kann<br />

aus allen möglichen Einflüssen ihrer Lebenssphäre heraus entstehen. Erst das Ensemble mehrerer<br />

Risikofaktoren ergeben <strong>ein</strong>e Präferenz aggressiven und gewaltförmigen Handelns.<br />

Bevor nachfolgend wichtige Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen, nämlich Familie,<br />

Schule, <strong>Peer</strong>-group, Freizeit und Medien unter dem Aspekt „Gewaltherde“ und Möglichkeiten der<br />

Gewaltprävention kurz abgehandelt werden, soll noch <strong>ein</strong> Überblick über Ansätze der Gewalt- und<br />

Aggressionsforschung gegeben werden, womit klargestellt wird, dass es k<strong>ein</strong>e „Supertheorie“ zu<br />

Gewalt und Aggression gibt. Mit Bezug auf SCHUBARTH 1998, gibt MELZER <strong>ein</strong>en Überblick über<br />

bestehende Gewalt- und Aggressionstheorien. 15<br />

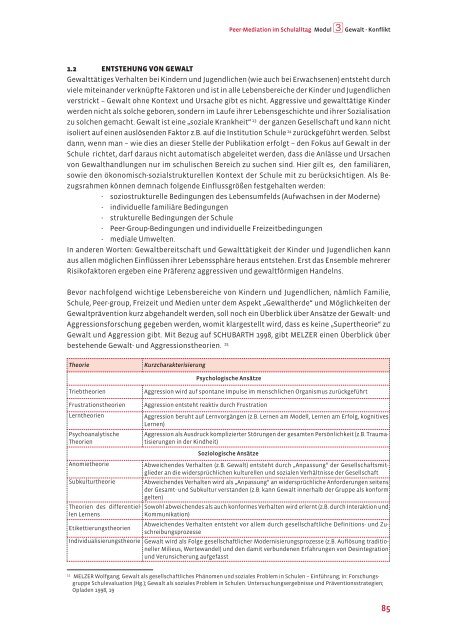

Theorie Kurzcharakterisierung<br />

Psychologische Ansätze<br />

Triebtheorien Aggression wird auf spontane Impulse <strong>im</strong> menschlichen Organismus zurückgeführt<br />

Frustrationstheorien Aggression entsteht reaktiv durch Frustration<br />

Lerntheorien Aggression beruht auf Lernvorgängen (z.B. Lernen am Modell, Lernen am Erfolg, kognitives<br />

Lernen)<br />

Psychoanalytische<br />

Theorien<br />

Aggression als Ausdruck komplizierter Störungen der gesamten Persönlichkeit (z.B. Traumatisierungen<br />

in der Kindheit)<br />

Soziologische Ansätze<br />

Anomietheorie Abweichendes Verhalten (z.B. Gewalt) entsteht durch „Anpassung“ der Gesellschaftsmitglieder<br />

an die widersprüchlichen kulturellen und sozialen Verhältnisse der Gesellschaft<br />

Subkulturtheorie Abweichendes Verhalten wird als „Anpassung“ an widersprüchliche Anforderungen seitens<br />

der Gesamt- und Subkultur verstanden (z.B. kann Gewalt innerhalb der Gruppe als konform<br />

gelten)<br />

Theorien des differentiellen<br />

Lernens<br />

<strong>Peer</strong>-<strong>Mediation</strong> <strong>im</strong> <strong>Schulalltag</strong> Modul�Gewalt - Konflikt<br />

Sowohl abweichendes als auch konformes Verhalten wird erlernt (z.B. durch Interaktion und<br />

Kommunikation)<br />

Abweichendes Verhalten entsteht vor allem durch gesellschaftliche Definitions- und Zu-<br />

Etikettierungstheorien<br />

schreibungsprozesse<br />

Individualisierungstheorie Gewalt wird als Folge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse (z.B. Auflösung traditioneller<br />

Milieus, Wertewandel) und den damit verbundenen Erfahrungen von Desintegration<br />

und Verunsicherung aufgefasst<br />

15 MELZER Wolfgang; Gewalt als gesellschaftliches Phänomen und soziales Problem in Schulen – Einführung; in: Forschungsgruppe<br />

Schulevaluation (Hg.); Gewalt als soziales Problem in Schulen. Untersuchungsergebnisse und Präventionsstrategien;<br />

Opladen 1998, 19<br />

85