Zwischen Naturschutz und Theoretischer Ökologie: Modelle zur ...

Zwischen Naturschutz und Theoretischer Ökologie: Modelle zur ...

Zwischen Naturschutz und Theoretischer Ökologie: Modelle zur ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

2.6 Diskussion 53<br />

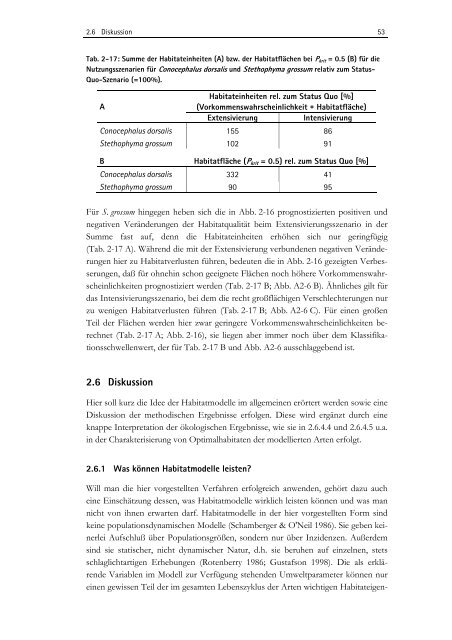

Tab. 2-17: Summe der Habitateinheiten (A) bzw. der Habitatflächen bei Pkrit = 0.5 (B) für die<br />

Nutzungsszenarien für Conocephalu s dorsalis <strong>und</strong> Stethophyma grossum relativ zum Status-<br />

Quo-Szenario (=100%).<br />

A<br />

Habitateinheiten rel. zum Status Quo [%]<br />

(Vorkommenswahrscheinlichkeit ∗ Habitatfläche)<br />

Extensivierung Intensivierung<br />

Conocephalus dorsalis 155 86<br />

Stethophyma grossum 102 91<br />

B Habitatfläche (Pkrit = 0.5) rel. zum Status Quo [%]<br />

Conocephalus dorsalis 332 41<br />

Stethophyma grossum 90 95<br />

Für S. grossum hingegen heben sich die in Abb. 2-16 prognostizierten positiven <strong>und</strong><br />

negativen Veränderungen der Habitatqualität beim Extensivierungsszenario in der<br />

Summe fast auf, denn die Habitateinheiten erhöhen sich nur geringfügig<br />

(Tab. 2-17 A). Während die mit der Extensivierung verb<strong>und</strong>enen negativen Veränderungen<br />

hier zu Habitatverlusten führen, bedeuten die in Abb. 2-16 gezeigten Verbesserungen,<br />

daß für ohnehin schon geeignete Flächen noch höhere Vorkommenswahrscheinlichkeiten<br />

prognostiziert werden (Tab. 2-17 B; Abb. A2-6 B). Ähnliches gilt für<br />

das Intensivierungsszenario, bei dem die recht großflächigen Verschlechterungen nur<br />

zu wenigen Habitatverlusten führen (Tab. 2-17 B; Abb. A2-6 C). Für einen großen<br />

Teil der Flächen werden hier zwar geringere Vorkommenswahrscheinlichkeiten berechnet<br />

(Tab. 2-17 A; Abb. 2-16), sie liegen aber immer noch über dem Klassifikationsschwellenwert,<br />

der für Tab. 2-17 B <strong>und</strong> Abb. A2-6 ausschlaggebend ist.<br />

2.6 Diskussion<br />

Hier soll kurz die Idee der Habitatmodelle im allgemeinen erörtert werden sowie eine<br />

Diskussion der methodischen Ergebnisse erfolgen. Diese wird ergänzt durch eine<br />

knappe Interpretation der ökologischen Ergebnisse, wie sie in 2.6.4.4 <strong>und</strong> 2.6.4.5 u.a.<br />

in der Charakterisierung von Optimalhabitaten der modellierten Arten erfolgt.<br />

2.6.1 Was können Habitatmodelle leisten?<br />

Will man die hier vorgestellten Verfahren erfolgreich anwenden, gehört dazu auch<br />

eine Einschätzung dessen, was Habitatmodelle wirklich leisten können <strong>und</strong> was man<br />

nicht von ihnen erwarten darf. Habitatmodelle in der hier vorgestellten Form sind<br />

keine populationsdynamischen <strong>Modelle</strong> (Schamberger & O'Neil 1986). Sie geben keinerlei<br />

Aufschluß über Populationsgrößen, sondern nur über Inzidenzen. Außerdem<br />

sind sie statischer, nicht dynamischer Natur, d.h. sie beruhen auf einzelnen, stets<br />

schlaglichtartigen Erhebungen (Rotenberry 1986; Gustafson 1998). Die als erklärende<br />

Variablen im Modell <strong>zur</strong> Verfügung stehenden Umweltparameter können nur<br />

einen gewissen Teil der im gesamten Lebenszyklus der Arten wichtigen Habitateigen-