ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin

ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin

ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

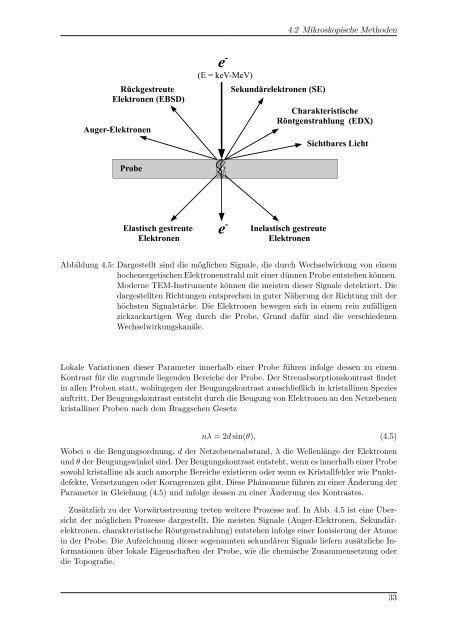

Rückgestreute<br />

Elektronen (EBSD)<br />

Auger-Elektronen<br />

Probe<br />

Elastisch gestreute<br />

Elektronen<br />

e -<br />

(E = keV-MeV)<br />

e -<br />

Sekundärelektronen (SE)<br />

4.2 Mikroskopische Methoden<br />

Charakteristische<br />

Röntgenstrahlung (EDX)<br />

Inelastisch gestreute<br />

Elektronen<br />

Sichtbares Licht<br />

Abbildung 4.5: Dargestellt sind die möglichen Signale, die durch Wechselwirkung von einem<br />

hochenergetischen Elektronenstrahl mit einer dünnen Probe entstehen können.<br />

Moderne TEM-Instrumente können die meisten dieser Signale detektiert. Die<br />

dargestellten Richtungen entsprechen in guter Näherung der Richtung mit der<br />

höchsten Signalstärke. Die Elektronen bewegen sich in einem rein zufälligen<br />

zickzackartigen Weg durch die Probe. Grund dafür sind die verschiedenen<br />

Wechselwirkungskanäle.<br />

Lokale Variationen dieser Parameter innerhalb einer Probe führen infolge dessen zu einem<br />

Kontrast für die zugrunde liegenden Bereiche der Probe. Der Streuabsorptionskontrast findet<br />

in allen Proben statt, wohingegen der Beugungskontrast ausschließlich in kristallinen Spezies<br />

auftritt. Der Beugungskontrast entsteht durch die Beugung von Elektronen an den Netzebenen<br />

kristalliner Proben nach dem Braggschen Gesetz<br />

nλ = 2d sin(θ). (4.5)<br />

Wobei n die Beugungsordnung, d der Netzebenenabstand, λ die Wellenlänge der Elektronen<br />

und θ der Beugungswinkel sind. Der Beugungskontrast entsteht, wenn es innerhalb einer Probe<br />

sowohl kristalline als auch amorphe Bereiche existieren oder wenn es Kristallfehler wie Punktdefekte,<br />

Versetzungen oder Korngrenzen gibt. Diese Phänomene führen zu einer Änderung der<br />

Parameter in Gleichung (4.5) und infolge dessen zu einer Änderung des Kontrastes.<br />

Zusätzlich zu der Vorwärtsstreuung treten weitere Prozesse auf. In Abb. 4.5 ist eine Übersicht<br />

der möglichen Prozesse dargestellt. Die meisten Signale (Auger-Elektronen, Sekundärelektronen,<br />

charakteristische Röntgenstrahlung) entstehen infolge einer Ionisierung der Atome<br />

in der Probe. Die Aufzeichnung dieser sogenannten sekundären Signale liefern zusätzliche Informationen<br />

über lokale Eigenschaften der Probe, wie die chemische Zusammensetzung oder<br />

die Topografie.<br />

33