12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA

12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA

12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

echte sowie Aufbau und Festigung der demokratischen Systeme (Unterziele [1]-[7]) und<br />

55% der Beiträge fördern eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung (Unterziele<br />

[8]-[16]), womit die beiden Hauptziele der <strong>Ostzusammenarbeit</strong> in etwa gleichwertig adressiert<br />

werden.<br />

Die laufenden <strong>DEZA</strong> Projekte erfüllen die in der Transitionsanalyse (Melzer <strong>2003</strong>) geforderte<br />

Nutzung der menschlichen, sozialen, technischen Potenziale und Umweltressourcen mit<br />

mindestens einem Hauptbeitrag oder mehreren Nebenbeiträgen. Eine Gewichtung oder klare<br />

Bewertung ist allerdings aufgrund der diesbezüglich generellen Folgerungen in der Transitionsanalyse<br />

nicht möglich.<br />

b) Stellenwert der Zielsetzungen gemäss Transitionsanalyse<br />

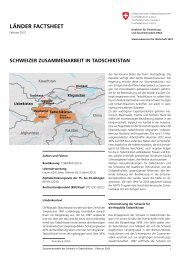

Die Transitionsanalyse (Melzer <strong>2003</strong>) zeigt Fortschritte, aber auch Schattenseiten der tiefgreifenden<br />

Umwälzungen in Osteuropa auf. So haben als Folge der Transition generell die<br />

Wahlmöglichkeiten und Freiheiten der Bürger Osteuropas zugenommen. Ausser in Mitteleuropa<br />

– wo die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Anpassungen relativ rasch erfolgten<br />

– verliefen die Transitionsprozesse in anderen Ländern aber chaotisch und konfliktiv, wie<br />

zum Beispiel in Ex-Jugoslawien, im Südkaukasus und in Tadschikistan oder waren begleitet<br />

von erheblichen negativen Nebenwirkungen, wie Verarmung breiter Bevölkerungskreise (z.B.<br />

von Rentnern, Arbeitslosen und Flüchtlingen), einer um sich greifenden Perspektivlosigkeit<br />

sowie ethnischen Spannungen. Dies hat auch die schweizerische <strong>Ostzusammenarbeit</strong> vor<br />

neue Herausforderungen gestellt, die so in den Zielsetzungen des Bundesbeschlusses von<br />

1995 noch nicht enthalten waren. Speziell die Migrationsthematik (Prävention und Rückführung<br />

von Flüchtlingen) wurde in Bosnien & Herzegowina und der Region Kosovo 18 zu einem<br />

zentralen Bereich der schweizerischen <strong>Ostzusammenarbeit</strong> seit 1996, insbesondere auch<br />

aus innenpolitischen Gründen. Die <strong>DEZA</strong> schenkt seit einigen <strong>Jahre</strong>n der Analyse und Umsetzung<br />

der Problematik der „Neuen Armut“ eine gewisse Aufmerksamkeit. 19<br />

Bald nach dem Umbruch wurde deutlich, dass dem Aufbau neuer politischer, wirtschaftlicher<br />

und sozialer Institutionen (von Parlamenten über Justiz- und Gesundheitssysteme bis zu<br />

Gemeinde- und Branchenverbänden sowie kulturellen Treffpunkten) größte Bedeutung zukommt.<br />

Der grösste Teil der <strong>DEZA</strong> Projekte in allen Ländern verfolgt heute den Aufbau oder<br />

die Stärkung von politischen (effiziente Verwaltungen etc.) und zivilgesellschaftlichen Institutionen<br />

(NGOs, Verbände etc.) als zentrales Anliegen. Der Aufbau von wirtschaftlichen Institutionen<br />

(Vermarktung, Privatsektorförderung) hatte in einigen Ländern eine grosse Bedeutung.<br />

Je nach Transitionsphasen in denen sich ein Land befindet, richten sich die Projekte nach<br />

den Bedürfnissen und Kapazitäten der lokalen Partnerinstitutionen aus. Dies führt im Quervergleich<br />

zu einem unterschiedlichen Stand des <strong>DEZA</strong> Landesportfolios. In Ländern mit fortgeschrittener<br />

Transition (z.B. Bulgarien) werden zivilgesellschaftliche Institutionen und demokratische<br />

Prozesse gefördert, während dem in zurückgebliebenen Ländern, wie in Zentralasien,<br />

die Grundlagen für die Pluralisierung der Institutionen und Stärkung der Eigentumsrechte<br />

gelegt werden (z.B. durch die Unterstützung von Katastern, Volkszählungen, etc.).<br />

Eine unerwartete Hypothek der Transition ist das Phänomen der Verarmung breiter Bevölkerungskreise,<br />

welche zunehmend deutlicher die Entwicklungsperspektive einzelner Länder<br />

oder Regionen tangiert. Seit 2000 rückt auch die Armuts- und damit die Umverteilungsproblematik<br />

bei der Konzipierung von Landesprogrammen und <strong>DEZA</strong>-Projekten stärker ins Zentrum,<br />

speziell bei den ärmsten Transitionsländern Zentralasiens und des Südkaukasus. Die<br />

Verarmung wird in den neueren Landesprogrammen explizit auf der Zielebene angespro-<br />

18 Die Region Kosovo ist völkerrechtlich eine Provinz von Serbien & Montenegro, wird in diesem Bericht aber separat ausgewiesen,<br />

da für Kosovo wie für Schwerpunktländer ein <strong>DEZA</strong>/seco Mid-Term Concept (Landesprogramm) vorliegt. Der völkerrechtliche<br />

Status von Kosovo bedarf einer Lösung. Zur Zeit wird Kosovo temporär von einer UN Mission administriert (UNMIK).<br />

19 Vgl. dazu auch das Issue Paper „New Poverty in South-Eastern Europe“ der Sektion Südosteuropa der OZA.<br />

57