12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA

12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA

12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Als die <strong>DEZA</strong> 1995 mit der Umsetzung der <strong>Ostzusammenarbeit</strong> betraut wurde, lagen noch<br />

keine gesicherten Erfahrungen vor, wie die Transition abläuft. Es gab zwar Theorien, aber<br />

diese waren nicht verifiziert. Das Programm der <strong>Ostzusammenarbeit</strong> war in dieser Phase<br />

heterogen und geprägt durch das Realisieren von Opportunitäten ohne ausreichende strategische<br />

Grundlagen.<br />

Aufgrund der festgestellten strategischen und organisatorischen Schwächen, sowie des Berichtes<br />

der parlamentarischen Geschäftsprüfungskommission zur Inspektion der <strong>Ostzusammenarbeit</strong><br />

1995, reorganisierte die <strong>DEZA</strong> die <strong>Ostzusammenarbeit</strong> in der Folge zügig. Die<br />

sektorielle und thematische Struktur wurde zugunsten einer geografischen Orientierung - wie<br />

in der Südzusammenarbeit - abgelöst. Das Organigramm und die Verantwortlichkeiten wurden<br />

neu definiert. Die damalige AZO musste zu Beginn viel Strategie- und Konzeptarbeit<br />

leisten, unter anderem für die interne Abstützung und Meinungsbildung. Während der Umstrukturierung<br />

wurde innerhalb von 3 <strong>Jahre</strong>n das ganze Team erneuert. Es waren nachher<br />

Experten mit der Zusammenarbeit in Osteuropa betraut, welche konkrete Erfahrungen aus<br />

der Internationalen Zusammenarbeit mitbrachten. Diese relativ schwierige, aber rasch<br />

durchgeführte Transition innerhalb der <strong>DEZA</strong> wurde zur späteren Stärke, denn die Folgen<br />

der kriegerischen Ereignisse in Südosteuropa und der Ausstieg aus Mitteleuropa verlangten<br />

pragmatisches Handeln und ein hohes Mass an Flexibilität.<br />

d) Veränderte Problemwahrnehmung<br />

Die ursprüngliche Annahme, wonach die Transition in erster Linie eine Frage von gezielten<br />

wirtschaftlichen Investitionen und flankierenden Maßnahmen in der Ausbildung und Organisationsentwicklung<br />

sei, hat sich als falsch erwiesen. Nicht das (fehlende) Geld, sondern fehlendes<br />

Wissen war in diesen Ländern das Hauptproblem. Einerseits hatten die Länder Osteuropas<br />

zwar generell gut ausgebildete Leute, aber niemand überprüfte dies bezüglich ihrer<br />

Tauglichkeit in neuen Wirtschafts- und Sozialsystemen. Die teilweise Hyperspezialisierung<br />

einerseits sowie fehlende Kenntnisse in moderner Betriebswirtschaft, Organisationsentwicklung<br />

und Management andererseits, erwiesen sich bald als Hürden im Aufbau von effizienten<br />

Verwaltungsstrukturen und griffigen Gesetzgebungen. Es wurde unterschätzt, dass die<br />

kommunistische Sozialisierung die Verhaltensweisen und Problemlösungsverfahren bis auf<br />

die Stufe der Familien und Individuen stark geprägt hatte. Ein schneller Systemwechsel<br />

konnte zwar die Oberfläche verändern, aber die notwendigen gesellschaftlichen und individuellen<br />

Lernprozesse zur nachhaltigen Verankerung demokratischer und marktwirtschaftlicher<br />

Strukturen dauern länger (als anfangs vermutet).<br />

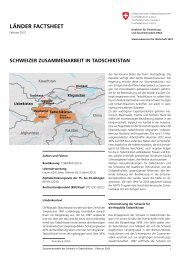

Den nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1992 entstandenen GUS Staaten fehlte in<br />

der Regel die Erfahrung als eigenständiger Nationalstaat. Entsprechende Institutionen wie<br />

Verfassung, Bankenwesen und Steuerbehörden mussten faktisch aus dem Nichts aufgebaut<br />

werden. Nachdem die zuerst angewandten Schocktherapien (z.B. Privatisierung in Russland)<br />

versagten und einige Länder die Reformen nur sehr zögerlich oder oberflächlich angingen,<br />

erkannte die <strong>DEZA</strong> die Bedeutung fundierter Kontextkenntnisse dieser Länder für eine<br />

angepasste und erfolgreiche Unterstützung im Transitionsprozess. Die <strong>DEZA</strong> hat dies konkret<br />

umgesetzt, indem relativ rasch neue Kooperationsbüros in den Schwerpunktländern eröffnet<br />

wurden. Das rasche Reagieren der Schweiz auf diese Herausforderung hat dazu geführt,<br />

dass die Schweiz vielerorts bereits vor anderen Gebern substantielle Programme eröffnen<br />

konnte (z.B. Zentralasien, Südkaukasus). Das frühe schweizerische Engagement in<br />

Zentralasien und in Serbien stand im Rahmen des Aufbaus und der Stärkung der Schweizer<br />

Position als Stimmrechtsvertreter bei der Weltbank und IMF 21 sowie bei der EBRD 22 .<br />

21 Aserbaidschan, Kirgisistan, Polen, Serbien, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan.<br />

22 Zusätzlich Liechtenstein und die Türkei, aber ohne Polen und Tadschikistan.<br />

63