PDF - THEP Mainz

PDF - THEP Mainz

PDF - THEP Mainz

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Leptonische Zerfallsprozesse 99<br />

Bestimmung der Zerfallsbreite<br />

Die Zerfälle des Tau-Leptons in Myon bzw. Elektron und Neutrinos τ − → µ − ¯ν µ ν τ und<br />

τ − → e − ¯ν e ν τ können völlig analog zum Myon-Zerfall beschrieben werden. Wegen der<br />

experimentellen Unbestimmtheit der Neutrinogenerationen befassen wir uns – wie schon<br />

beim Zerfall des Myons – in diesem Abschnitt damit, alle Zerfallsbreiten zu Prozessen<br />

zu berechnen, bei denen Neutrinos mit beliebigem Flavor auftreten können. Stimmen die<br />

Neutrinogenerationen mit denen des entsprechenden Standardmodellprozesses überein, ist<br />

der dominante Beitrag in niedrigster Ordnung in der Kopplungskonstanten α derjenige<br />

Term, der die Interferenz zwischen dem neuen Matrixelement und dem des Standardmodells<br />

beschreibt. In diesem Fall kann man Aussagen über den Real- bzw. Imaginärteil<br />

von α gewinnen. Eine Ausnahme bildet der Prozess τ − → e − ν τ ¯ν e , bei dem der neue<br />

Beitrag zur Zerfallsbreite proportional zu der Masse des auslaufenden Leptons ist. Dazu<br />

zählen die Operatoren O eW , O De und O ¯De mit der Flavor-Kombination (ee). Wegen des<br />

großen Massenunterschiedes zwischen τ und Elektron liefert der Interferenzterm eine um<br />

vier Größenordnungen schlechtere Abschätzung als die Summe aus dem Interferenzterm<br />

und dem Betragsquadrat des neuen Matrixelements. Man erhält eine Obergrenze für den<br />

Betrag von α unter der Voraussetzung, dass α rein reell bzw. rein imaginär ist. Die besseren<br />

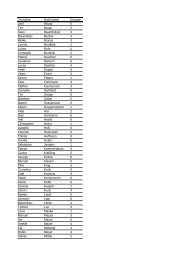

Grenzen aus |M bSM | 2 + M bSM M ∗ SM + M ∗ bSM M SM sind in Tabelle 6.14 angeführt. Für<br />

alle anderen Operatoren und Flavor-Kombinationen erhält man eine Grenze für den Absolutbetrag<br />

der komplexen Kopplung. Wir benutzen den Fehler des PDG-Fits [36], der bei<br />

beiden Prozessen bei 0.06% des Verzweigungsverhältnisses liegt. Die in den Tabellen 6.2–<br />

6.7 angegebenen analytischen Ausdrücke für die neuen Beiträge behalten ihre Gültigkeit,<br />

wenn man die Leptonmassen entsprechend ersetzt.<br />

Die totale Zerfallsbreite zu dem Prozess τ − → l − ν i¯ν j mit i, j = e, µ, τ erhält man – unter<br />

Vernachlässigung der Masse des auslaufenden geladenen Leptons – aus den Tabellen<br />

6.2–6.7, indem man die Normierung auf die totale Myonlebensdauer rückgängig macht, die<br />

Myonmasse durch die des Taus ersetzt und bei den Flavor-Kombinationen die Ersetzungen<br />

µ → τ und e → l (l = e, µ) durchführt. Aufgrund der großen Massendifferenz zwischen τ<br />

und e, µ, ändern sich die Abschätzungen der Kopplungen für den Fall masseloser auslaufender<br />

Leptonen gegenüber dem Fall massiver geladener Leptonen nur geringfügig. Dennoch<br />

geben wir in den Tabellen 6.12–6.17 stets Ausschlussgrenzen an, die aus Berechnungen mit<br />

massiven geladenen Leptonen resultieren. Dementsprechend findet man in Tab. 6.12 bzw.<br />

6.15 auch einen Beitrag von dem Interferenzterm von SM mit O le , der in 6.2 wegen des<br />

Grenzübergangs m e → 0 nicht vorkommt.<br />

6.4. Vergleich der Ergebnisse aus den Zerfällen l → l ′ νν<br />

Wegen der offensichtlichen Ähnlichkeiten der Prozesse τ − → e − ν¯ν und τ − → µ − ν¯ν,<br />

liegt es nahe, die Ergebnisse zu vergleichen. Da die experimentellen Messfehler gleich