PDF - THEP Mainz

PDF - THEP Mainz

PDF - THEP Mainz

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

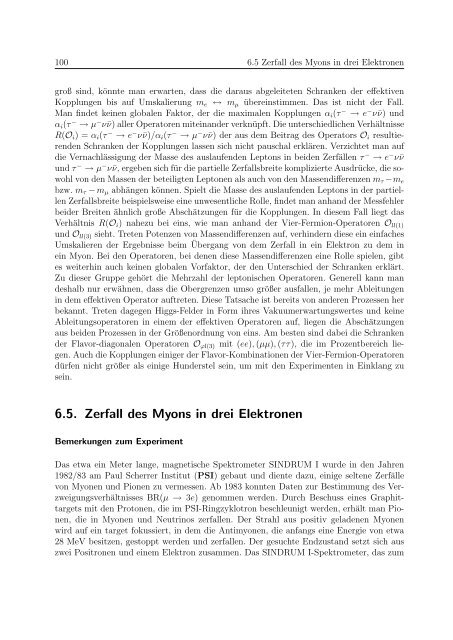

100 6.5 Zerfall des Myons in drei Elektronen<br />

groß sind, könnte man erwarten, dass die daraus abgeleiteten Schranken der effektiven<br />

Kopplungen bis auf Umskalierung m e ↔ m µ übereinstimmen. Das ist nicht der Fall.<br />

Man findet keinen globalen Faktor, der die maximalen Kopplungen α i (τ − → e − ν¯ν) und<br />

α i (τ − → µ − ν¯ν) aller Operatoren miteinander verknüpft. Die unterschiedlichen Verhältnisse<br />

R(O i ) = α i (τ − → e − ν¯ν)/α i (τ − → µ − ν¯ν) der aus dem Beitrag des Operators O i resultierenden<br />

Schranken der Kopplungen lassen sich nicht pauschal erklären. Verzichtet man auf<br />

die Vernachlässigung der Masse des auslaufenden Leptons in beiden Zerfällen τ − → e − ν¯ν<br />

und τ − → µ − ν¯ν, ergeben sich für die partielle Zerfallsbreite komplizierte Ausdrücke, die sowohl<br />

von den Massen der beteiligten Leptonen als auch von den Massendifferenzen m τ −m e<br />

bzw. m τ − m µ abhängen können. Spielt die Masse des auslaufenden Leptons in der partiellen<br />

Zerfallsbreite beispielsweise eine unwesentliche Rolle, findet man anhand der Messfehler<br />

beider Breiten ähnlich große Abschätzungen für die Kopplungen. In diesem Fall liegt das<br />

Verhältnis R(O i ) nahezu bei eins, wie man anhand der Vier-Fermion-Operatoren O ll(1)<br />

und O ll(3) sieht. Treten Potenzen von Massendifferenzen auf, verhindern diese ein einfaches<br />

Umskalieren der Ergebnisse beim Übergang von dem Zerfall in ein Elektron zu dem in<br />

ein Myon. Bei den Operatoren, bei denen diese Massendifferenzen eine Rolle spielen, gibt<br />

es weiterhin auch keinen globalen Vorfaktor, der den Unterschied der Schranken erklärt.<br />

Zu dieser Gruppe gehört die Mehrzahl der leptonischen Operatoren. Generell kann man<br />

deshalb nur erwähnen, dass die Obergrenzen umso größer ausfallen, je mehr Ableitungen<br />

in dem effektiven Operator auftreten. Diese Tatsache ist bereits von anderen Prozessen her<br />

bekannt. Treten dagegen Higgs-Felder in Form ihres Vakuumerwartungswertes und keine<br />

Ableitungsoperatoren in einem der effektiven Operatoren auf, liegen die Abschätzungen<br />

aus beiden Prozessen in der Größenordnung von eins. Am besten sind dabei die Schranken<br />

der Flavor-diagonalen Operatoren O ϕl(3) mit (ee), (µµ), (ττ), die im Prozentbereich liegen.<br />

Auch die Kopplungen einiger der Flavor-Kombinationen der Vier-Fermion-Operatoren<br />

dürfen nicht größer als einige Hunderstel sein, um mit den Experimenten in Einklang zu<br />

sein.<br />

6.5. Zerfall des Myons in drei Elektronen<br />

Bemerkungen zum Experiment<br />

Das etwa ein Meter lange, magnetische Spektrometer SINDRUM I wurde in den Jahren<br />

1982/83 am Paul Scherrer Institut (PSI) gebaut und diente dazu, einige seltene Zerfälle<br />

von Myonen und Pionen zu vermessen. Ab 1983 konnten Daten zur Bestimmung des Verzweigungsverhältnisses<br />

BR(µ → 3e) genommen werden. Durch Beschuss eines Graphittargets<br />

mit den Protonen, die im PSI-Ringzyklotron beschleunigt werden, erhält man Pionen,<br />

die in Myonen und Neutrinos zerfallen. Der Strahl aus positiv geladenen Myonen<br />

wird auf ein target fokussiert, in dem die Antimyonen, die anfangs eine Energie von etwa<br />

28 MeV besitzen, gestoppt werden und zerfallen. Der gesuchte Endzustand setzt sich aus<br />

zwei Positronen und einem Elektron zusammen. Das SINDRUM I-Spektrometer, das zum