PDF - THEP Mainz

PDF - THEP Mainz

PDF - THEP Mainz

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

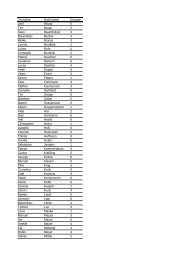

Leptonische Streuprozesse 119<br />

eignissen im Detektor bei, deren Häufigkeit durch quasielastische Reaktionen ν e n → ep<br />

bzw. ¯ν e p → en bestimmt werden kann. Da zwischen run B und C einige Veränderungen<br />

am experimentellen Aufbau vorgenommen wurden, weichen die jeweiligen mittleren Energien<br />

voneinander ab: In run A und B betragen die mittleren Energien 〈E ν 〉 von Neutrinos<br />

bzw. Antineutrinos 1.27 GeV bzw. 1.19 GeV, in run C 1.27 GeV bzw. 1.28 GeV. Der Flavor<br />

der (Anti-)neutrinos im Endzustand wurde nicht explizit bestimmt, was uns wiederum<br />

die Freiheit lässt, neben dem Standardmodellprozess auch die Leptonzahl-verletzenden Reaktionen<br />

ν µ e − → ν e e − und ν µ e − → ν e e − zu betrachten.<br />

Berechnung des Wirkungsquerschnitts<br />

Die kinematischen Bedingungen für die Myon(anti)neutrino-Elektron-Streuung sind die<br />

gleichen wie die in Abschnitt 7.1. Deshalb ist die Integration über den Phasenraum analog<br />

zu der in Abschnitt 7.1 vorgestellten Berechnung. Anstelle der Integration über die Energie<br />

des einlaufenden (Anti-)Neutrinos benutzen wir wiederum die in [125] angegebene mittlere<br />

Energie und setzen voraus, dass sie die Energieverteilung hinreichend gut beschreibt.<br />

Einzig die beiden Matrixelemente der Prozesse ν µ e − → ν µ e − und ¯ν µ e − → ¯ν µ e − unterscheiden<br />

sich von dem des CHARM-Prozesses ν µ e − → ν e µ − . Alle drei Prozesse haben<br />

gemeinsam, dass es im SM nur ein Feynman-Diagramm gibt, das den jeweiligen Prozess<br />

beschreibt. Es findet bei den in diesem Abschnitt betrachteten Reaktionen keine durch<br />

das W -Boson vermittelte Wechselwirkung statt. In den hier betrachteten Prozessen wird<br />

ein Z-Boson zwischen den (Anti-)Neutrinos und den Elektronen ausgetauscht. Um den<br />

Wirkungsquerschnitt für die Neutrinostreuung zu berechnen, betrachtet man das Matrixelement<br />

M(ν µ e − → ν µ e − ) = −i g2 (ūνµ (l ′ )γ<br />

4c 2 µ P L u νµ (l) ) 1<br />

W<br />

q 2 − m 2 Z<br />

× ( ū e (p ′ ) ( )<br />

2s 2 W γ µ − γ µ P L ue (p) ) , (7.9)<br />

während für die Antineutrinostreuung das Matrixelement<br />

M(¯ν µ e − → ¯ν µ e − ) = −i g2 (¯v¯νµ (l)γ<br />

4c 2 µ P L v¯νµ (l ′ ) ) 1<br />

W<br />

q 2 − m 2 Z<br />

× ( ū e (p ′ ) ( )<br />

2s 2 W γ µ − γ µ P L ue (p) ) (7.10)<br />

relevant ist, bei dem die Rollen der beiden ein- und auslaufenden Neutrinos vertauscht<br />

wurden. Für m W ≫ E ν betragen demnach die totalen Wirkungsquerschnitte<br />

und<br />

σ(ν µ e − → ν µ e − ) = G2 F m eE ν<br />

((1 − 2s 2 W ) 2 + 4 2π<br />

3 s4 W ) (7.11)<br />

σ(¯ν µ e − → ¯ν µ e − ) = G2 F m eE ν<br />

( 1 2π 3 (1 − 2s2 W ) 2 + 4s 4 W ). (7.12)