Institutsbericht 2010/2011 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2010/2011 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2010/2011 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

16 Ballongetragene Turbulenzmessungen in der Stratosphäre mit<br />

LITOS<br />

(M. Gerding, A. Theuerkauf, A. Schneider, F.-J. Lübken)<br />

Turbulenz erwartet man in der Atmosphäre zunächst vor allem in der Troposphäre und in der<br />

Mesosphäre, da hier die mit der Höhe abnehmende Temperatur das Brechen von Schwerewellen<br />

begünstigt. Aber auch in der meist stabil geschichteten Stratosphäre wird Wellenenergie dissipiert,<br />

wie u. a. aus Lidarmessungen von Schwerewellen bekannt ist. Diese Energie kann dann nicht bis<br />

in die Mesosphäre transportiert werden. Neben der Beeinflussung der mesosphärischen Energiebilanz<br />

spielt die Wellenbrechung auch beim Spurengastransport eine wichtige Rolle. Beim Brechen<br />

von Wellen entstehen immer kleinere Strukturen im Windfeld, bis die Wellenenergie auf kleinsten<br />

räumlichen Skalen aufgrund der Viskosität der Luft in Wärme umgewandelt wird. Die kleinsten<br />

räumlichen Strukturen der Turbulenz in der Stratosphäre sind meist nur wenige Zentimeter groß.<br />

Zurzeit können nur In-situ-Messungen solche Skalen auflösen. Am IAP wurde dazu in den vergangenen<br />

Jahren die Nutzlast LITOS (<strong>Leibniz</strong>-<strong>Institut</strong>e Turbulence Observations in the Stratosphere)<br />

entwickelt, die mit Ballons bis in die Stratosphäre aufsteigen kann und erstmals das gesamte Turbulenzspektrum<br />

in Wind- aber auch in Temperaturdaten erfasst. Die kleinskaligen Strukturen in der<br />

Temperatur sind eine Folge der kleinräumigen Luftbewegung. Die Untersuchung von Turbulenz in<br />

beiden Größen dient dem besseren Verständnis der Turbulenz und ihrer Quelle insgesamt, da z. B.<br />

einzelne Modelle zur Brechung von Schwerewellen auch Unterschiede in den turbulenten Strukturen<br />

im Wind- und Temperaturfeld vorhersagen. Neben Messungen in Kühlungsborn fanden in den<br />

letzten Jahren drei Sondierungen in Kiruna/Schweden im Rahmen des sog. BEXUS-Projekts statt.<br />

Die größeren BEXUS-Nutzlasten ermöglichen die gleichzeitige Messung der Turbulenz im Windund<br />

im Temperaturfeld mit verschiedenen LITOS-Konfigurationen, während über Kühlungsborn<br />

aus Gewichtsgründen immer nur ein Experiment geflogen werden kann.<br />

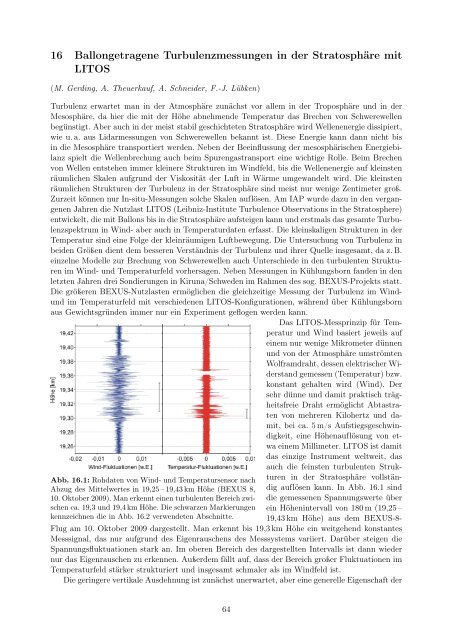

Abb. 16.1: Rohdaten von Wind- und Temperatursensor nach<br />

Abzug des Mittelwertes in 19,25 – 19,43 km Höhe (BEXUS 8,<br />

10. Oktober 2009). Man erkennt einen turbulenten Bereich zwischen<br />

ca. 19,3 und 19,4 km Höhe. Die schwarzen Markierungen<br />

kennzeichnen die in Abb. 16.2 verwendeten Abschnitte.<br />

Das LITOS-Messprinzip für Temperatur<br />

und Wind basiert jeweils auf<br />

einem nur wenige Mikrometer dünnen<br />

und von der Atmosphäre umströmten<br />

Wolframdraht, dessen elektrischer Widerstand<br />

gemessen (Temperatur) bzw.<br />

konstant gehalten wird (Wind). Der<br />

sehr dünne und damit praktisch trägheitsfreie<br />

Draht ermöglicht Abtastraten<br />

von mehreren Kilohertz und damit,<br />

bei ca. 5 m/s Aufstiegsgeschwindigkeit,<br />

eine Höhenauflösung von etwa<br />

einem Millimeter. LITOS ist damit<br />

das einzige Instrument weltweit, das<br />

auch die feinsten turbulenten Strukturen<br />

in der Stratosphäre vollständig<br />

auflösen kann. In Abb. 16.1 sind<br />

die gemessenen Spannungswerte über<br />

ein Höhenintervall von 180 m (19,25 –<br />

19,43 km Höhe) aus dem BEXUS-8-<br />

Flug am 10. Oktober 2009 dargestellt. Man erkennt bis 19,3 km Höhe ein weitgehend konstantes<br />

Messsignal, das nur aufgrund des Eigenrauschens des Messsystems variiert. Darüber steigen die<br />

Spannungsfluktuationen stark an. Im oberen Bereich des dargestellten Intervalls ist dann wieder<br />

nur das Eigenrauschen zu erkennen. Außerdem fällt auf, dass der Bereich großer Fluktuationen im<br />

Temperaturfeld stärker strukturiert und insgesamt schmaler als im Windfeld ist.<br />

Die geringere vertikale Ausdehnung ist zunächst unerwartet, aber eine generelle Eigenschaft der<br />

64