Institutsbericht 2010/2011 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2010/2011 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2010/2011 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

17 Die Radar-Systeme des IAP<br />

(M. Zecha, R. Latteck, W. Singer, M. Rapp, G. Stober, P. Hoffmann, D. Keuer, J. Mielich,<br />

T. Renkwitz, M. Placke, N. Engler, J. Trautner, T. Barth, J. Wedrich)<br />

Mit Radargeräten ist es möglich, wetterunabhängige kontinuierliche<br />

Beobachtungen der Troposphäre und unteren<br />

Stratosphäre (etwa 2 – 20 km) sowie der Mesosphäre und unteren<br />

Thermosphäre (etwa 60 – 110 km) mit einer hohen zeitlichen<br />

Auflösung durchzuführen. Radarexperimente stellen<br />

daher einen wesentlichen Bestandteil der bodengebundenen<br />

atmosphärischen Fernerkundung dar. Das IAP betreibt mehrere<br />

Radargeräte auf unterschiedlichen Frequenzen. Dabei<br />

sind alle Radar-Systeme für einen unbeaufsichtigten permanenten<br />

Betrieb ausgelegt. Die Lage der Standorte (Abb. 17.1)<br />

in Deutschland (Kühlungsborn und Juliusruh) und in Norwegen<br />

(auf der Insel Andøya) ermöglicht es, Untersuchungen atmosphärischer<br />

Phänomene sowohl in mittleren als auch arktischen<br />

Breiten durchzuführen. Die räumliche Nähe zu anderen<br />

Messinstrumenten erlaubt koordinierte Messungen von<br />

Radaren, Lidars, ballongestützten Instrumenten und Höhenforschungsraketen<br />

in nationalen und internationalen Kampagnen<br />

und die Kombination der Messergebnisse.<br />

Die VHF-Radare (OSWIN und MAARSY)<br />

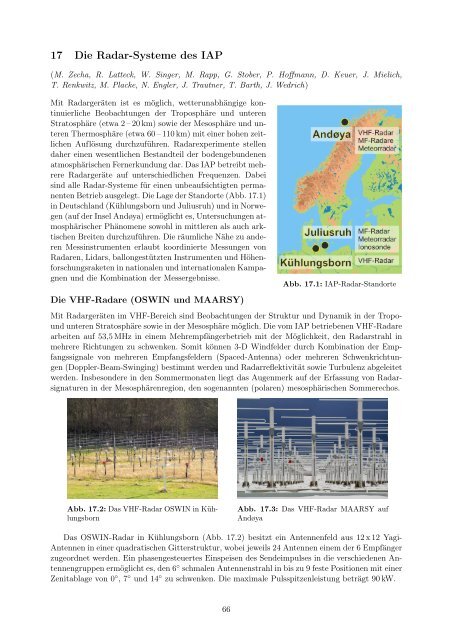

Abb. 17.1: IAP-Radar-Standorte<br />

Mit Radargeräten im VHF-Bereich sind Beobachtungen der Struktur und Dynamik in der Tropound<br />

unteren Stratosphäre sowie in der Mesosphäre möglich. Die vom IAP betriebenen VHF-Radare<br />

arbeiten auf 53,5 MHz in einem Mehrempfängerbetrieb mit der Möglichkeit, den Radarstrahl in<br />

mehrere Richtungen zu schwenken. Somit können 3-D Windfelder durch Kombination der Empfangssignale<br />

von mehreren Empfangsfeldern (Spaced-Antenna) oder mehreren Schwenkrichtungen<br />

(Doppler-Beam-Swinging) bestimmt werden und Radarreflektivität sowie Turbulenz abgeleitet<br />

werden. Insbesondere in den Sommermonaten liegt das Augenmerk auf der Erfassung von Radarsignaturen<br />

in der Mesosphärenregion, den sogenannten (polaren) mesosphärischen Sommerechos.<br />

Abb. 17.2: Das VHF-Radar OSWIN in Kühlungsborn<br />

Abb. 17.3: Das VHF-Radar MAARSY auf<br />

Andøya<br />

Das OSWIN-Radar in Kühlungsborn (Abb. 17.2) besitzt ein Antennenfeld aus 12 x 12 Yagi-<br />

Antennen in einer quadratischen Gitterstruktur, wobei jeweils 24 Antennen einem der 6 Empfänger<br />

zugeordnet werden. Ein phasengesteuertes Einspeisen des Sendeimpulses in die verschiedenen Antennengruppen<br />

ermöglicht es, den 6 ◦ schmalen Antennenstrahl in bis zu 9 feste Positionen mit einer<br />

Zenitablage von 0 ◦ , 7 ◦ und 14 ◦ zu schwenken. Die maximale Pulsspitzenleistung beträgt 90 kW.<br />

66