Ablauf der Entscheidungs- prozesse zur Anlage einer perkutanen ...

Ablauf der Entscheidungs- prozesse zur Anlage einer perkutanen ...

Ablauf der Entscheidungs- prozesse zur Anlage einer perkutanen ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

welchen Bedingungen eine PEG überhaupt legitimiert werden kann. Ein Argument, welches<br />

die gründliche <strong>Entscheidungs</strong>findung und den Einsatz von <strong>Entscheidungs</strong>hilfen nicht nur<br />

unterstützt, son<strong>der</strong>n dringend für notwendig erklärt und außerdem für die Entscheidenden<br />

<strong>zur</strong> Druckentlastung beitragen kann.<br />

Grundsätzlich wird ein sorgfältiges Abwägen des Nutzens <strong>einer</strong> PEG im Vorfeld <strong>einer</strong> Entscheidung<br />

empfohlen (Gemeinsamer Bundesausschuss 2005; Finucane et al., 1999; Löser<br />

et al., 2005). (Marckmann (2007) weist außerdem daraufhin, dass bei <strong>der</strong> Entscheidung zwischen<br />

Wirksamkeit und Nutzen unterschieden werden muss und die Lebensqualität die Entscheidung<br />

maßgeblich lenken soll. Auch wenn sich dies anhand <strong>der</strong> Aktenanalyse nicht klar<br />

darstellen lässt (vgl. Quasdorf und Bartholomeyczik in dieser Untersuchung) zeigt sich in den<br />

von den Interviewten geschil<strong>der</strong>ten <strong>Entscheidungs</strong>situationen nachweislich, dass die Interviewten<br />

eine Entscheidung selten aus dem hohlen Bauch treffen als vielmehr ernsthaft<br />

darum bemüht sind eine begründete und für den Betroffenen sinnvolle Entscheidung zu<br />

treffen, die sich an empfohlenen Parametern orientieren. Da diese oftmals nicht vorhersagbar,<br />

geschweige denn erfahrbar sind, scheinen die Akteure auf sich selbst gestellt zu sein.<br />

Ein weiterer Aspekt, <strong>der</strong> für die Entwicklung und Implementierung <strong>einer</strong> <strong>Entscheidungs</strong>hilfe<br />

sowohl für Angehörige als auch für die professionell Handelnden spricht. Eine <strong>Entscheidungs</strong>hilfe,<br />

die inhaltlich über den formalen Algorithmus (vgl. Jox et al. 2008)) hinausgeht, da<br />

offensichtlich formale Kriterien sehr wohl bekannt sind und auch eingehalten werden wollen,<br />

sich im Alltag jedoch aufgrund verschiedentlicher Störfaktoren wie Nichteinwilligungsfähigkeit,<br />

fehlende Patientenverfügung, etc. als schwierig erweisen.<br />

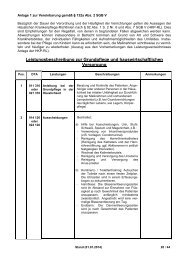

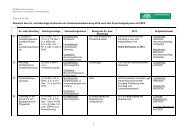

Beson<strong>der</strong>e Beachtung verdient <strong>der</strong> Vorschlag <strong>der</strong> Tropenklinik in Tübingen<br />

(www.tropenklinik.de/Archiv/PEG.pdf), in <strong>der</strong> bereits mit <strong>einer</strong> <strong>Entscheidungs</strong>hilfe aus den<br />

USA gearbeitet wird, die von Mitchell und Mitarbeitern entwickelt worden ist. Auch das Stiftungsklinikum<br />

Mittelrhein empfiehlt ein stufenweises Vorgehen, indem immer bei Bedarf ergänzendes<br />

Informationsmaterial und verschiedene Akteure hinzugezogen werden können<br />

(vgl. <strong>Anlage</strong>, www.stiftungsklinkum.de).<br />

Es ist zu erwarten, dass mit <strong>einer</strong> solchen Unterstützung die Beteiligten auch ein Stück von<br />

dem gespürten und eindrücklich geschil<strong>der</strong>ten Druck, eine Entscheidung gegen eine PEG<br />

ausführlichst begründen zu müssen, entlastet werden, wenn Anhaltspunkte <strong>einer</strong> sinnvollen<br />

Entscheidung dagegen gegeben sind und bereits im Vorfeld geklärt werden können. Expertenstandards<br />

und Hausbesuche durch den Medizinischen Dienst <strong>der</strong> Krankenkassen o<strong>der</strong><br />

<strong>der</strong> Heimaufsichtsbehörde sind als Instrumente <strong>zur</strong> Qualitätsentwicklung und -verbesserung<br />

gedacht, eine Kontrollfunktion ist gewollt. Einer begründeten Entscheidung anhand dem gegenwärtigen<br />

Stand des Wissens, nachdem ein Nutzen gerade für Menschen mit <strong>einer</strong> fortschreitenden<br />

Demenz nicht nachgewiesen werden kann und deshalb kritisch diskutiert wird<br />

(Synofzik 2007), scheint erst einmal kein Wi<strong>der</strong>spruch zu sein. Eine stärkere Zusammenarbeit<br />

mit kontrollierenden Instanzen im Vorfeld und während „schwieriger“ <strong>Entscheidungs</strong>situationen,<br />

wie in einigen Fällen berichtet, scheint ebenfalls hilfreich. Desgleichen konnte ein<br />

stärkerer Austausch <strong>der</strong> beteiligten Akteure im Sinne <strong>einer</strong> geteilten Verantwortung die <strong>Entscheidungs</strong>last<br />

verringern, obwohl die Beteiligten praktische Hürden <strong>der</strong> Umsetzung vermuten.<br />

Wichtig ist vor allem für die Pflegekräfte ein von Schaeffer (2002) an an<strong>der</strong>er Stelle gefor<strong>der</strong>ter<br />

Ausbau von speziellen Pflegekonzepten <strong>zur</strong> Pflege von Menschen mit Demenz<br />

o<strong>der</strong> Pflege am Lebensende („end of life care“), damit das „Aushalten“ <strong>einer</strong> getroffenen Entscheidung<br />

zu <strong>einer</strong> bewussten und kreativen Gestaltung <strong>der</strong> Betreuung umgewandelt werden<br />

kann.<br />

145