L'elleboro, fiore della saggezza - Banca Popolare di Sondrio

L'elleboro, fiore della saggezza - Banca Popolare di Sondrio

L'elleboro, fiore della saggezza - Banca Popolare di Sondrio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

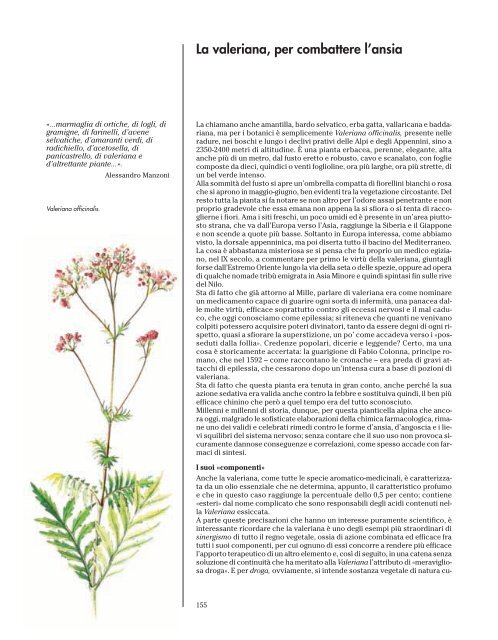

«...marmaglia <strong>di</strong> ortiche, <strong>di</strong> logli, <strong>di</strong><br />

gramigne, <strong>di</strong> farinelli, d’avene<br />

selvatiche, d’amaranti ver<strong>di</strong>, <strong>di</strong><br />

ra<strong>di</strong>chiello, d’acetosella, <strong>di</strong><br />

panicastrello, <strong>di</strong> valeriana e<br />

d’altrettante piante...».<br />

Alessandro Manzoni<br />

Valeriana officinalis.<br />

La valeriana, per combattere l’ansia<br />

La chiamano anche amantilla, bardo selvatico, erba gatta, vallaricana e baddariana,<br />

ma per i botanici è semplicemente Valeriana officinalis, presente nelle<br />

radure, nei boschi e lungo i declivi prativi delle Alpi e degli Appennini, sino a<br />

2350-2400 metri <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>ne. È una pianta erbacea, perenne, elegante, alta<br />

anche più <strong>di</strong> un metro, dal fusto eretto e robusto, cavo e scanalato, con foglie<br />

composte da <strong>di</strong>eci, quin<strong>di</strong>ci o venti foglioline, ora più larghe, ora più strette, <strong>di</strong><br />

un bel verde intenso.<br />

Alla sommità del fusto si apre un’ombrella compatta <strong>di</strong> <strong>fiore</strong>llini bianchi o rosa<br />

che si aprono in maggio-giugno, ben evidenti tra la vegetazione circostante. Del<br />

resto tutta la pianta si fa notare se non altro per l’odore assai penetrante e non<br />

proprio gradevole che essa emana non appena la si sfiora o si tenta <strong>di</strong> raccoglierne<br />

i fiori. Ama i siti freschi, un poco umi<strong>di</strong> ed è presente in un’area piuttosto<br />

strana, che va dall’Europa verso l’Asia, raggiunge la Siberia e il Giappone<br />

e non scende a quote più basse. Soltanto in Europa interessa, come abbiamo<br />

visto, la dorsale appenninica, ma poi <strong>di</strong>serta tutto il bacino del Me<strong>di</strong>terraneo.<br />

La cosa è abbastanza misteriosa se si pensa che fu proprio un me<strong>di</strong>co egiziano,<br />

nel IX secolo, a commentare per primo le virtù <strong>della</strong> valeriana, giuntagli<br />

forse dall’Estremo Oriente lungo la via <strong>della</strong> seta o delle spezie, oppure ad opera<br />

<strong>di</strong> qualche nomade tribù emigrata in Asia Minore e quin<strong>di</strong> spintasi fin sulle rive<br />

del Nilo.<br />

Sta <strong>di</strong> fatto che già attorno al Mille, parlare <strong>di</strong> valeriana era come nominare<br />

un me<strong>di</strong>camento capace <strong>di</strong> guarire ogni sorta <strong>di</strong> infermità, una panacea dalle<br />

molte virtù, efficace soprattutto contro gli eccessi nervosi e il mal caduco,<br />

che oggi conosciamo come epilessia; si riteneva che quanti ne venivano<br />

colpiti potessero acquisire poteri <strong>di</strong>vinatori, tanto da essere degni <strong>di</strong> ogni rispetto,<br />

quasi a sfiorare la superstizione, un po’ come accadeva verso i «posseduti<br />

dalla follia». Credenze popolari, <strong>di</strong>cerie e leggende? Certo, ma una<br />

cosa è storicamente accertata: la guarigione <strong>di</strong> Fabio Colonna, principe romano,<br />

che nel 1592 – come raccontano le cronache – era preda <strong>di</strong> gravi attacchi<br />

<strong>di</strong> epilessia, che cessarono dopo un’intensa cura a base <strong>di</strong> pozioni <strong>di</strong><br />

valeriana.<br />

Sta <strong>di</strong> fatto che questa pianta era tenuta in gran conto, anche perché la sua<br />

azione sedativa era valida anche contro la febbre e sostituiva quin<strong>di</strong>, il ben più<br />

efficace chinino che però a quel tempo era del tutto sconosciuto.<br />

Millenni e millenni <strong>di</strong> storia, dunque, per questa pianticella alpina che ancora<br />

oggi, malgrado le sofisticate elaborazioni <strong>della</strong> chimica farmacologica, rimane<br />

uno dei vali<strong>di</strong> e celebrati rime<strong>di</strong> contro le forme d’ansia, d’angoscia e i lievi<br />

squilibri del sistema nervoso; senza contare che il suo uso non provoca sicuramente<br />

dannose conseguenze e correlazioni, come spesso accade con farmaci<br />

<strong>di</strong> sintesi.<br />

I suoi «componenti»<br />

Anche la valeriana, come tutte le specie aromatico-me<strong>di</strong>cinali, è caratterizzata<br />

da un olio essenziale che ne determina, appunto, il caratteristico profumo<br />

e che in questo caso raggiunge la percentuale dello 0,5 per cento; contiene<br />

«esteri» dal nome complicato che sono responsabili degli aci<strong>di</strong> contenuti nella<br />

Valeriana essiccata.<br />

A parte queste precisazioni che hanno un interesse puramente scientifico, è<br />

interessante ricordare che la valeriana è uno degli esempi più straor<strong>di</strong>nari <strong>di</strong><br />

sinergismo <strong>di</strong> tutto il regno vegetale, ossia <strong>di</strong> azione combinata ed efficace fra<br />

tutti i suoi componenti, per cui ognuno <strong>di</strong> essi concorre a rendere più efficace<br />

l’apporto terapeutico <strong>di</strong> un altro elemento e, così <strong>di</strong> seguito, in una catena senza<br />

soluzione <strong>di</strong> continuità che ha meritato alla Valeriana l’attributo <strong>di</strong> «meravigliosa<br />

droga». E per droga, ovviamente, si intende sostanza vegetale <strong>di</strong> natura cu<br />

155