Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

der Winde des Windprofilers in Lindenberg (d) <strong>für</strong> Höhen um 8 km, wobei hier aber in Höhen<br />

um 12 km auch deutlich kürzere vertikale Wellenlängen gefunden wurden.<br />

Zur Abschätzung der Schwerewellenparameter<br />

an jedem<br />

Standort kann eine Hodographbzw.Stokes-Parameter-Analyse<br />

unter Einbeziehung der<br />

Polarisations- und Dispersionsgleichung<br />

sowie der Dopplerverschiebung<br />

zwischen beobachteter<br />

und intrinsischer<br />

Frequenz benutzt werden, um<br />

sowohl die intrinsische Periode<br />

selbst als auch die horizontalen<br />

Wellenlängen zu<br />

schätzen. Eine effizientere Methode<br />

zur Identifikation langperiodischer<br />

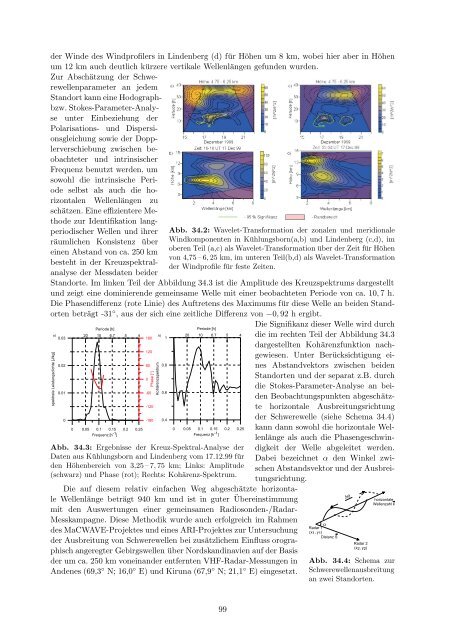

Wellen und ihrer Abb. 34.2: Wavelet-Transformation der zonalen und meridionale<br />

räumlichen Konsistenz über<br />

einen Abstand von ca. 250 km<br />

besteht in der Kreuzspektralanalyse<br />

der Messdaten beider<br />

Windkomponenten in Kühlungsborn(a,b) und Lindenberg (c,d), im<br />

oberen Teil (a,c) als Wavelet-Transformation über der Zeit <strong>für</strong> Höhen<br />

von 4,75 – 6, 25 km, im unteren Teil(b,d) als Wavelet-Transformation<br />

der Windprofile <strong>für</strong> feste Zeiten.<br />

Standorte. Im linken Teil der Abbildung 34.3 ist die Amplitude des Kreuzspektrums dargestellt<br />

und zeigt eine dominierende gemeinsame Welle mit einer beobachteten Periode von ca. 10, 7 h.<br />

Die Phasendifferenz (rote Linie) des Auftretens des Maximums <strong>für</strong> diese Welle an beiden Standorten<br />

beträgt -31◦ , aus der sich eine zeitliche Differenz von −0, 92 h ergibt.<br />

0 0.05 0.1 0.15<br />

Frequenz [h<br />

0.2 0.25<br />

-1 0.03<br />

20<br />

Periode [h]<br />

10 6.7 5 4<br />

180<br />

120<br />

0.02<br />

60<br />

0<br />

0.01<br />

-60<br />

-120<br />

0<br />

]<br />

-180<br />

0 0.05 0.1 0.15<br />

Frequenz [h<br />

0.2 0.25<br />

-1 Die Signifikanz dieser Welle wird durch<br />

a) b)<br />

1<br />

20<br />

Periode [h]<br />

10 6.7 5 4 die im rechten Teil der Abbildung 34.3<br />

dargestellten Kohärenzfunktion nachgewiesen.<br />

Unter Berücksichtigung ei-<br />

0.8<br />

nes Abstandvektors zwischen beiden<br />

Standorten und der separat z.B. durch<br />

die Stokes-Parameter-Analyse an bei-<br />

0.6<br />

den Beobachtungspunkten abgeschätzte<br />

horizontale Ausbreitungsrichtung<br />

0.4<br />

]<br />

der Schwerewelle (siehe Schema 34.4)<br />

kann dann sowohl die horizontale Wellenlänge<br />

als auch die Phasengeschwin-<br />

Abb. 34.3: Ergebnisse der Kreuz-Spektral-Analyse der digkeit der Welle abgeleitet werden.<br />

Daten aus Kühlungsborn and Lindenberg vom 17.12.99 <strong>für</strong><br />

den Höhenbereich von 3,25 – 7, 75 km; Links: Amplitude<br />

(schwarz) und Phase (rot); Rechts: Kohärenz-Spektrum.<br />

Dabei bezeichnet α den Winkel zwischen<br />

Abstandsvektor und der Ausbreitungsrichtung.<br />

spektrale Leistungsdichte [J/kg]<br />

Phase [°]<br />

Kohärenzspektrum<br />

Die auf diesem relativ einfachen Weg abgeschätzte horizontale<br />

Wellenlänge beträgt 940 km und ist in guter Übereinstimmung<br />

mit den Auswertungen einer gemeinsamen Radiosonden-/Radar-<br />

Messkampagne. Diese Methodik wurde auch erfolgreich im Rahmen<br />

des MaCWAVE-Projektes und eines ARI-Projektes zur Untersuchung<br />

der Ausbreitung von Schwerewellen bei zusätzlichem Einfluss orographisch<br />

angeregter Gebirgswellen über Nordskandinavien auf der Basis<br />

der um ca. 250 km voneinander entfernten VHF-Radar-Messungen in<br />

Andenes (69,3 ◦ N; 16,0 ◦ E) und Kiruna (67,9 ◦ N; 21,1 ◦ E) eingesetzt.<br />

99<br />

�<br />

Radar 1<br />

(x1, y1)<br />

Distanz S<br />

��<br />

Radar 2<br />

(x2, y2)<br />

horizontale<br />

Wellenzahl k<br />

Abb. 34.4: Schema zur<br />

Schwerewellenausbreitung<br />

an zwei Standorten.