Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

27 Erste simultane Beobachtungen von mesosphärischen Sommerechos<br />

und Temperaturen über Kühlungsborn<br />

(M. Zecha, J. Bremer, C. Fricke-Begemann, M. Gerding)<br />

In den Sommermonaten können mit Radargeräten - insbesondere im Frequenzbereich um 50 MHz<br />

- sehr starke Signalrückstreuungen aus der Mesosphäre empfangen werden, die in Zusammenhang<br />

mit geladenen Eisteilchen stehen. Für die Existenz der Eisteilchen und der damit verbundenen<br />

Radarechos sind u.a. sehr niedrige Temperaturen und ausreichend starke Ionisation notwendig.<br />

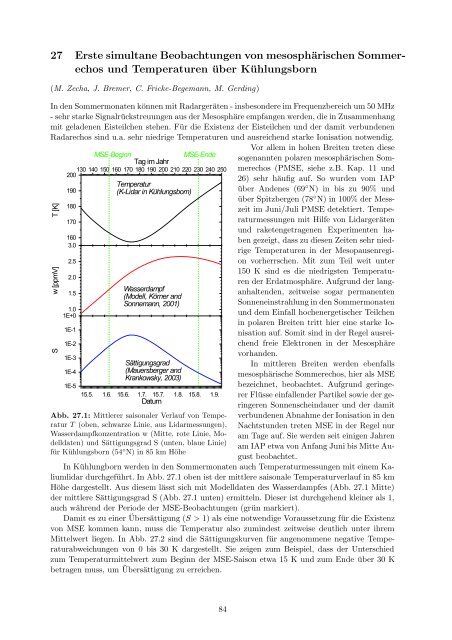

Abb. 27.1: Mittlerer saisonaler Verlauf von Temperatur<br />

T (oben, schwarze Linie, aus Lidarmessungen),<br />

Wasserdampfkonzentration w (Mitte, rote Linie, Modelldaten)<br />

und Sättigungsgrad S (unten, blaue Linie)<br />

<strong>für</strong> Kühlungsborn (54◦ Vor allem in hohen Breiten treten diese<br />

sogenannten polaren mesosphärischen Sommerechos<br />

(PMSE, siehe z.B. Kap. 11 und<br />

26) sehr häufig auf. So wurden vom IAP<br />

über Andenes (69<br />

N) in 85 km Höhe<br />

◦N) in bis zu 90% und<br />

über Spitzbergen (78◦N) in 100% der Messzeit<br />

im Juni/Juli PMSE detektiert. Temperaturmessungen<br />

mit Hilfe von Lidargeräten<br />

und raketengetragenen Experimenten haben<br />

gezeigt, dass zu diesen Zeiten sehr niedrige<br />

Temperaturen in der Mesopausenregion<br />

vorherrschen. Mit zum Teil weit unter<br />

150 K sind es die niedrigsten Temperaturen<br />

der Erdatmosphäre. Aufgrund der langanhaltenden,<br />

zeitweise sogar permanenten<br />

Sonneneinstrahlung in den Sommermonaten<br />

und dem Einfall hochenergetischer Teilchen<br />

in polaren Breiten tritt hier eine starke Ionisation<br />

auf. Somit sind in der Regel ausreichend<br />

freie Elektronen in der Mesosphäre<br />

vorhanden.<br />

In mittleren Breiten werden ebenfalls<br />

mesosphärische Sommerechos, hier als MSE<br />

bezeichnet, beobachtet. Aufgrund geringerer<br />

Flüsse einfallender Partikel sowie der geringeren<br />

Sonnenscheindauer und der damit<br />

verbundenen Abnahme der Ionisation in den<br />

Nachtstunden treten MSE in der Regel nur<br />

am Tage auf. Sie werden seit einigen Jahren<br />

am IAP etwa von Anfang Juni bis Mitte August<br />

beobachtet.<br />

In Kühlungborn werden in den Sommermonaten auch Temperaturmessungen mit einem Kaliumlidar<br />

durchgeführt. In Abb. 27.1 oben ist der mittlere saisonale Temperaturverlauf in 85 km<br />

Höhe dargestellt. Aus diesem lässt sich mit Modelldaten des Wasserdampfes (Abb. 27.1 Mitte)<br />

der mittlere Sättigungsgrad S (Abb. 27.1 unten) ermitteln. Dieser ist durchgehend kleiner als 1,<br />

auch während der Periode der MSE-Beobachtungen (grün markiert).<br />

Damit es zu einer Übersättigung (S > 1) als eine notwendige Voraussetzung <strong>für</strong> die Existenz<br />

von MSE kommen kann, muss die Temperatur also zumindest zeitweise deutlich unter ihrem<br />

Mittelwert liegen. In Abb. 27.2 sind die Sättigungskurven <strong>für</strong> angenommene negative Temperaturabweichungen<br />

von 0 bis 30 K dargestellt. Sie zeigen zum Beispiel, dass der Unterschied<br />

zum Temperaturmittelwert zum Beginn der MSE-Saison etwa 15 K und zum Ende über 30 K<br />

betragen muss, um Übersättigung zu erreichen.<br />

84