Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

nicht notwendigerweise erfüllt sein muß, d. h. man beobachtet im Einzelfall starke Übersättigung,<br />

jedoch keine PMSE und keine NLC, insbesondere oberhalb von etwa 87 km.<br />

94<br />

92<br />

90<br />

88<br />

86<br />

84<br />

82<br />

80<br />

01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 15<br />

78<br />

16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08<br />

16 17 1819 21<br />

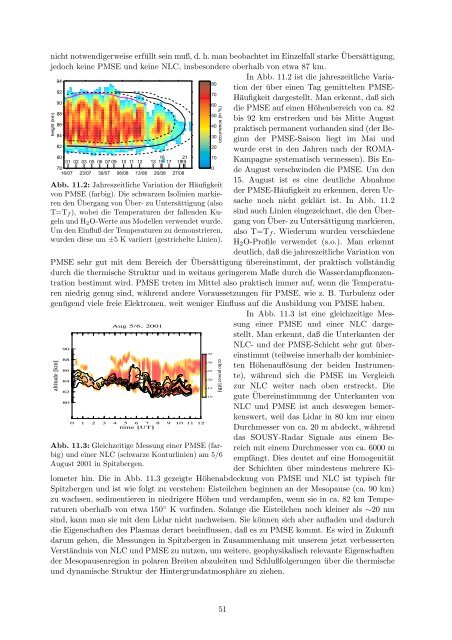

In Abb. 11.2 ist die jahreszeitliche Varia-<br />

80<br />

tion der über einen Tag gemittelten PMSE-<br />

70<br />

Häufigkeit dargestellt. Man erkennt, daß sich<br />

60<br />

die PMSE auf einen Höhenbereich von ca. 82<br />

50<br />

bis 92 km erstrecken und bis Mitte August<br />

40 praktisch permanent vorhanden sind (der Be-<br />

30 ginn der PMSE-Saison liegt im Mai und<br />

20 wurde erst in den Jahren nach der ROMA-<br />

10 Kampagne systematisch vermessen). Bis En-<br />

0 de August verschwinden die PMSE. Um den<br />

15. August ist es eine deutliche Abnahme<br />

Abb. 11.2: Jahreszeitliche Variation der Häufigkeit<br />

von PMSE (farbig). Die schwarzen Isolinien markie-<br />

der PMSE-Häufigkeit zu erkennen, deren Urren<br />

den Übergang von Über- zu Untersättigung (also sache noch nicht geklärt ist. In Abb. 11.2<br />

T=Tf), wobei die Temperaturen der fallenden Ku- sind auch Linien eingezeichnet, die den Übergeln<br />

und H2O-Werte aus Modellen verwendet wurde. gang von Über- zu Untersättigung markieren,<br />

Um den Einfluß der Temperaturen zu demonstrieren, also T=Tf. Wiederum wurden verschiedene<br />

wurden diese um ±5 K variiert (gestrichelte Linien). H2O-Profile verwendet (s.o.). Man erkennt<br />

deutlich, daß die jahreszeitliche Variation von<br />

PMSE sehr gut mit dem Bereich der Übersättigung übereinstimmt, der praktisch vollständig<br />

durch die thermische Struktur und in weitaus geringerem Maße durch die Wasserdampfkonzentration<br />

bestimmt wird. PMSE treten im Mittel also praktisch immer auf, wenn die Temperaturen<br />

niedrig genug sind, während andere Voraussetzungen <strong>für</strong> PMSE, wie z. B. Turbulenz oder<br />

genügend viele freie Elektronen, weit weniger Einfluss auf die Ausbildung von PMSE haben.<br />

In Abb. 11.3 ist eine gleichzeitige Messung<br />

einer PMSE und einer NLC dargestellt.<br />

Man erkennt, daß die Unterkanten der<br />

NLC- und der PMSE-Schicht sehr gut übereinstimmt<br />

(teilweise innerhalb der kombinierten<br />

Höhenauflösung der beiden Instrumente),<br />

während sich die PMSE im Vergleich<br />

zur NLC weiter nach oben erstreckt. Die<br />

gute Übereinstimmung der Unterkanten von<br />

NLC und PMSE ist auch deswegen bemerkenswert,<br />

weil das Lidar in 80 km nur einen<br />

Durchmesser von ca. 20 m abdeckt, während<br />

das SOUSY-Radar Signale aus einem Be-<br />

Abb. 11.3: Gleichzeitige Messung einer PMSE (farreich mit einem Durchmesser von ca. 6000 m<br />

big) und einer NLC (schwarze Konturlinien) am 5/6<br />

empfängt. Dies deutet auf eine Homogenität<br />

August 2001 in Spitzbergen.<br />

der Schichten über mindestens mehrere Kilometer<br />

hin. Die in Abb. 11.3 gezeigte Höhenabdeckung von PMSE und NLC ist typisch <strong>für</strong><br />

Spitzbergen und ist wie folgt zu verstehen: Eisteilchen beginnen an der Mesopause (ca. 90 km)<br />

zu wachsen, sedimentieren in niedrigere Höhen und verdampfen, wenn sie in ca. 82 km Temperaturen<br />

oberhalb von etwa 150◦ K vorfinden. Solange die Eisteilchen noch kleiner als ∼20 nm<br />

sind, kann man sie mit dem Lidar nicht nachweisen. Sie können sich aber aufladen und dadurch<br />

die Eigenschaften des Plasmas derart beeinflussen, daß es zu PMSE kommt. Es wird in Zukunft<br />

darum gehen, die Messungen in Spitzbergen in Zusammenhang mit unserem jetzt verbesserten<br />

Verständnis von NLC und PMSE zu nutzen, um weitere, geophysikalisch relevante Eigenschaften<br />

der Mesopausenregion in polaren Breiten abzuleiten und Schlußfolgerungen über die thermische<br />

und dynamische Struktur der Hintergrundatmosphäre zu ziehen.<br />

height (km)<br />

occurrence (in %)<br />

51