Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

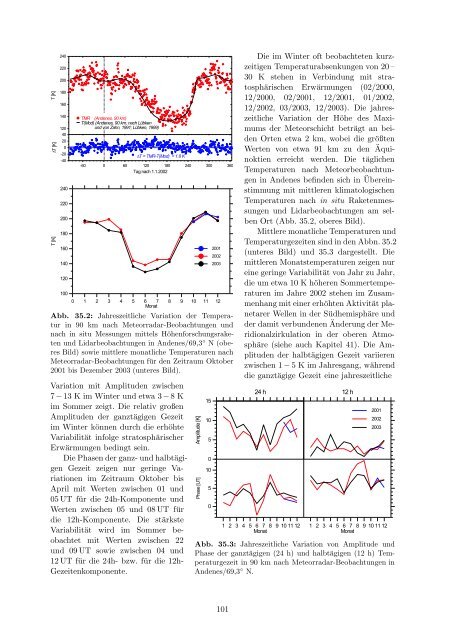

Abb. 35.2: Jahreszeitliche Variation der Temperatur<br />

in 90 km nach Meteorradar-Beobachtungen und<br />

nach in situ Messungen mittels Höhenforschungsraketen<br />

und Lidarbeobachtungen in Andenes/69,3 ◦ N (oberes<br />

Bild) sowie mittlere monatliche Temperaturen nach<br />

Meteorradar-Beobachtungen <strong>für</strong> den Zeitraum Oktober<br />

2001 bis Dezember <strong>2003</strong> (unteres Bild).<br />

Variation mit Amplituden zwischen<br />

7 − 13 K im Winter und etwa 3 − 8 K<br />

im Sommer zeigt. Die relativ großen<br />

Amplituden der ganztägigen Gezeit<br />

im Winter können durch die erhöhte<br />

Variabilität infolge stratosphärischer<br />

Erwärmungen bedingt sein.<br />

Die Phasen der ganz- und halbtägigen<br />

Gezeit zeigen nur geringe Variationen<br />

im Zeitraum Oktober bis<br />

April mit Werten zwischen 01 und<br />

05 UT <strong>für</strong> die 24h-Komponente und<br />

Werten zwischen 05 und 08 UT <strong>für</strong><br />

die 12h-Komponente. Die stärkste<br />

Variabilität wird im Sommer beobachtet<br />

mit Werten zwischen 22<br />

und 09 UT sowie zwischen 04 und<br />

12 UT <strong>für</strong> die 24h- bzw. <strong>für</strong> die 12h-<br />

Gezeitenkomponente.<br />

Die im Winter oft beobachteten kurzzeitigen<br />

Temperaturabsenkungen von 20 –<br />

30 K stehen in Verbindung mit stratosphärischen<br />

Erwärmungen (02/2000,<br />

12/2000, 02/2001, 12/2001, 01/<strong>2002</strong>,<br />

12/<strong>2002</strong>, 03/<strong>2003</strong>, 12/<strong>2003</strong>). Die jahreszeitliche<br />

Variation der Höhe des Maximums<br />

der Meteorschicht beträgt an beiden<br />

Orten etwa 2 km, wobei die größten<br />

Werten von etwa 91 km zu den Äquinoktien<br />

erreicht werden. Die täglichen<br />

Temperaturen nach Meteorbeobachtungen<br />

in Andenes befinden sich in Übereinstimmung<br />

mit mittleren klimatologischen<br />

Temperaturen nach in situ Raketenmessungen<br />

und Lidarbeobachtungen am selben<br />

Ort (Abb. 35.2, oberes Bild).<br />

Mittlere monatliche Temperaturen und<br />

Temperaturgezeiten sind in den Abbn. 35.2<br />

(unteres Bild) und 35.3 dargestellt. Die<br />

mittleren Monatstemperaturen zeigen nur<br />

eine geringe Variabilität von Jahr zu Jahr,<br />

die um etwa 10 K höheren Sommertemperaturen<br />

im Jahre <strong>2002</strong> stehen im Zusammenhang<br />

mit einer erhöhten Aktivität planetarer<br />

Wellen in der Südhemisphäre und<br />

der damit verbundenen Änderung der Meridionalzirkulation<br />

in der oberen Atmosphäre<br />

(siehe auch Kapitel 41). Die Amplituden<br />

der halbtägigen Gezeit variieren<br />

zwischen 1 − 5 K im Jahresgang, während<br />

die ganztägige Gezeit eine jahreszeitliche<br />

Abb. 35.3: Jahreszeitliche Variation von Amplitude und<br />

Phase der ganztägigen (24 h) und halbtägigen (12 h) Temperaturgezeit<br />

in 90 km nach Meteorradar-Beobachtungen in<br />

Andenes/69,3 ◦ N.<br />

101