Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

den Rechnungen mit dem horizontal-unabhängigen Grundzustand wurden parallel die zugehörigen<br />

führenden Normalmoden bestimmt. Die untersuchte Entwicklungszeit war jeweils 10 min,<br />

was etwa einer Brunt-Vaisala-Periode entspricht.<br />

In allen untersuchten Fällen ist das transiente Wachstum singulärer Vektoren deutlich stärker<br />

als das der berechneten Normalmoden. Dies lässt sich im wesentlichen auf die dynamischere Entwicklung<br />

der Struktur der Normalmoden zurückführen, die einen effizienteren Energieaustausch<br />

mit der Welle möglich macht. Besonders ausgeprägt ist der Unterschied bei Wellenamplituden<br />

unterhalb der konvektiven Instabilitätsgrenze. Dort ist das Anwachsen der führenden Normalmoden<br />

unbedeutend, während die Energie in den führenden singulären Vektoren um bis zu zwei<br />

Größenordnungen zunehmen kann. Unter der Vielzahl gefundener singulärer Vektoren gibt es<br />

zwei Haupttypen: Einen transversalen Mode, der sich horizontal senkrecht zur Schwerewelle ausbreitet,<br />

und einen parallelen Mode, der sich in derselben Ausbreitungsebene wie die Schwerewelle<br />

bewegt. Der transversale Mode hat Längenskalen, die von der gleichen Größenordnung wie die<br />

vertikale Wellenlänge der Schwerewelle sind, während der parallel Mode mit einigen 100 m Wellenlänge<br />

äußerst kleinskalig ist. Beide Muster sind auch in den Rechnungen mit dem allgemeinen<br />

Grundzustand in der Nähe der konvektiv am wenigsten stabilen Region in der Welle angesiedelt.<br />

Eine Analyse des Energieaustausches mit der Welle zeigt, dass ein wesentlicher Prozess dabei<br />

der vertikale Fluss der horizontalen Impulskomponente gegen den entsprechenden Gradienten in<br />

der Welle ist, die senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung des singulären Vektors steht. Die rotationsbedingte<br />

vertikale Drehung des horizontalen Geschwindigkeitsvektors in der Welle spielt<br />

somit eine wesentliche Rolle, der bisher nicht die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet wurde.<br />

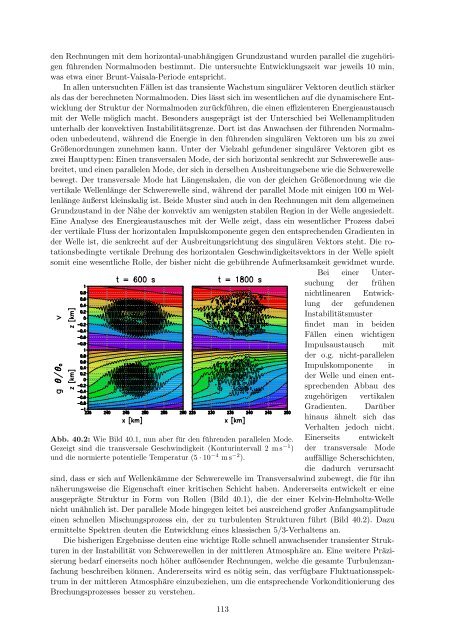

Abb. 40.2: Wie Bild 40.1, nun aber <strong>für</strong> den führenden parallelen Mode.<br />

Gezeigt sind die transversale Geschwindigkeit (Konturintervall 2 m s −1 )<br />

und die normierte potentielle Temperatur (5 · 10 −4 m s −2 ).<br />

Bei einer Untersuchung<br />

der frühen<br />

nichtlinearen Entwicklung<br />

der gefundenen<br />

Instabilitätsmuster<br />

findet man in beiden<br />

Fällen einen wichtigen<br />

Impulsaustausch mit<br />

der o.g. nicht-parallelen<br />

Impulskomponente in<br />

der Welle und einen entsprechenden<br />

Abbau des<br />

zugehörigen vertikalen<br />

Gradienten. Darüber<br />

hinaus ähnelt sich das<br />

Verhalten jedoch nicht.<br />

Einerseits entwickelt<br />

der transversale Mode<br />

auffällige Scherschichten,<br />

die dadurch verursacht<br />

sind, dass er sich auf Wellenkämme der Schwerewelle im Transversalwind zubewegt, die <strong>für</strong> ihn<br />

näherungsweise die Eigenschaft einer kritischen Schicht haben. Andererseits entwickelt er eine<br />

ausgeprägte Struktur in Form von Rollen (Bild 40.1), die der einer Kelvin-Helmholtz-Welle<br />

nicht unähnlich ist. Der parallele Mode hingegen leitet bei ausreichend großer Anfangsamplitude<br />

einen schnellen Mischungsprozess ein, der zu turbulenten Strukturen führt (Bild 40.2). Dazu<br />

ermittelte Spektren deuten die Entwicklung eines klassischen 5/3-Verhaltens an.<br />

Die bisherigen Ergebnisse deuten eine wichtige Rolle schnell anwachsender transienter Strukturen<br />

in der Instabilität von Schwerewellen in der mittleren Atmosphäre an. Eine weitere Präzisierung<br />

bedarf einerseits noch höher auflösender Rechnungen, welche die gesamte Turbulenzanfachung<br />

beschreiben können. Andererseits wird es nötig sein, das verfügbare Fluktuationsspektrum<br />

in der mittleren Atmosphäre einzubeziehen, um die entsprechende Vorkonditionierung des<br />

Brechungsprozesses besser zu verstehen.<br />

113