Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

vorgestellt, mit dem <strong>für</strong> atmosphärische Zirkulationsmodelle ganz allgemein die Reibungswärme<br />

in der Grenzschicht konsistent dargestellt werden kann. Der grundlegende Gedanke dabei ist,<br />

aus der Haftbedingung die vertikale Diskretisierung <strong>für</strong> die Reibungswärme abzuleiten, so dass<br />

sich in jeder Luftsäule Reibungsverluste und Reibungswärme exakt kompensieren, und zwar unabhängig<br />

von der vertikalen Modellauflösung. Dieses neue Verfahren kann in globalen wie auch<br />

in regionalen Zirkulationsmodellen angewendet werden.<br />

Die Haftbedingung besagt, dass an festen Rändern die Strömung haftet. Dies bedeutet, dass<br />

durch Reibungspannungen keine Energie von der Strömung auf den Rand übertragen werden<br />

kann. Für die Atmosphäre gilt diese Bedingung <strong>für</strong> Landoberflächen exakt. Über Wasser gilt die<br />

Haftbedingung in guter Näherung, denn der mechanische Energieübertrag auf die Ozeane ist in<br />

der Energiebilanz der Atmosphäre vernachlässigbar.<br />

Abbildung 51.1 zeigt die globale Energiebilanz <strong>für</strong> eine permanente Januarsimulation mit<br />

dem mechanistischen globalen Zirkulationsmodell KMCM. Dargestellt ist als Funktion der geographischen<br />

Breite in (a) der nordwärtige Transport von totaler Enthalpie, welche als Summe von<br />

fühlbarer Wärme und potentieller und kinetischer Energie definiert ist. Dieser Transport muss<br />

balanciert werden durch die Energieeinträge südlich der jeweiligen Breite. Die Einträge setzen<br />

sich zusammen aus (b) der Volumenheizung aufgrund von Strahlung und Kondensation sowie<br />

(c) dem fühlbaren Wärmestrom am unteren Rand. Die residuelle Wärmequelle des Modells, d.h.<br />

(b) plus (c) minus (a), ist in (d) dargestellt und sollte etwa Null ergeben. Bei konventioneller<br />

Modellformulierung ohne Reibungswärme ergibt sich jedoch mit zunehmender geographischer<br />

Breite eine künstliche Wärmequelle von etwa 10 15 J s −1 bzw. 2 W m −2 . Im entsprechenden Kontrolllauf,<br />

bei dem die Reibungswärme konsistent mit der Haftbedingung berücksichtigt ist, ist<br />

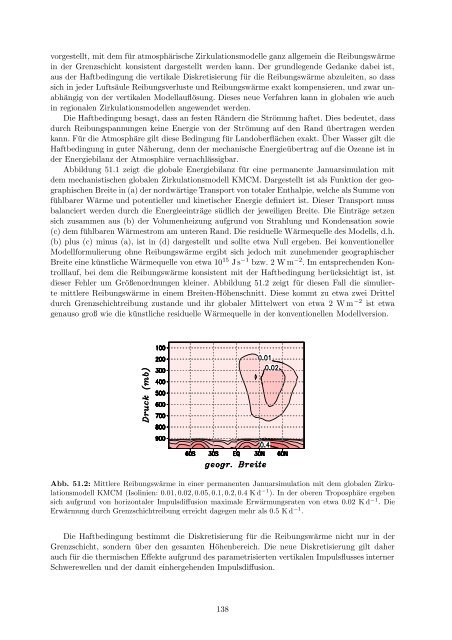

dieser Fehler um Größenordnungen kleiner. Abbildung 51.2 zeigt <strong>für</strong> diesen Fall die simulierte<br />

mittlere Reibungswärme in einem Breiten-Höhenschnitt. Diese kommt zu etwa zwei Drittel<br />

durch Grenzschichtreibung zustande und ihr globaler Mittelwert von etwa 2 W m −2 ist etwa<br />

genauso groß wie die künstliche residuelle Wärmequelle in der konventionellen Modellversion.<br />

Abb. 51.2: Mittlere Reibungswärme in einer permanenten Januarsimulation mit dem globalen Zirkulationsmodell<br />

KMCM (Isolinien: 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 K d −1 ). In der oberen Troposphäre ergeben<br />

sich aufgrund von horizontaler Impulsdiffusion maximale Erwärmungsraten von etwa 0.02 K d −1 . Die<br />

Erwärmung durch Grenzschichtreibung erreicht dagegen mehr als 0.5 K d −1 .<br />

Die Haftbedingung bestimmt die Diskretisierung <strong>für</strong> die Reibungswärme nicht nur in der<br />

Grenzschicht, sondern über den gesamten Höhenbereich. Die neue Diskretisierung gilt daher<br />

auch <strong>für</strong> die thermischen Effekte aufgrund des parametrisierten vertikalen Impulsflusses interner<br />

Schwerewellen und der damit einhergehenden Impulsdiffusion.<br />

138