Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Fallgeschwindigkeit <strong>für</strong> ein kugelförmiges NLC-Teilchen ist größer als <strong>für</strong> jedes anders geformte<br />

Teilchen. Dies liegt daran, dass eine Kugel die kleinste Oberfläche des umschlossenen Volumens<br />

besitzt, wodurch die Abbremsung in der Atmosphäre minimal ist. Infolgedessen sinkt eine<br />

NLC aus kugelförmigen Teilchen im Vergleich zu einer die aus zylindrischen Nadeln und/oder<br />

Platten besteht schneller ab (Abb. 13.2), was ebenfalls Konsequenzen <strong>für</strong> die sich ausbildende<br />

Teilchengröße und damit <strong>für</strong> die Helligkeit der NLC hat.<br />

Die Form der NLC-Teilchen ist neben ihrer Größe auch <strong>für</strong> die heterogene Chemie in der<br />

Mesopausenregion wichtig. Durch die größere Oberfläche der asphärischen NLC-Teilchen wird<br />

z.B. die Aufnahme von Atomen aus den Metallschichten, wie sie mit dem Lidar in der Kalium-<br />

Schicht über Spitzbergen beobachtet wurde, beschleunigt (Kap. 11).<br />

Die Größe der NLC-Teilchen<br />

wird über den Unterschied der<br />

Rückstreuung auf den drei ausgesendeten<br />

Laserwellenlängen<br />

(1064 nm, 532 nm, 355 nm) bestimmt.<br />

Die Ableitung der Teilchengröße<br />

ist nicht analytisch aus<br />

den Messungen möglich, sondern<br />

erfolgt durch den Vergleich der<br />

Messdaten mit einer Simulation der<br />

Streuung von Licht an asphärischen<br />

Eisteilchen. Hierbei wird neben der<br />

Teilchengröße und der Wellenlänge<br />

des Lichts auch die Form der Teilchen<br />

sowie eine lognormale Verteilung<br />

der Teilchengröße vorgegeben.<br />

Aus dem numerischen Vergleich<br />

der simulierten Daten mit<br />

den tatsächlichen Messdaten wird<br />

auf die Teilchengröße, deren Verteilung<br />

und Form geschlossen.<br />

Die Bestimmung der Teilchengröße<br />

während einer Depolarisationsmessung<br />

erfolgte in einer Mehrfarbenmessung,<br />

die in Abb. 13.2<br />

dargestellt ist. Am 01.08.<strong>2003</strong> konnte<br />

eine Depolarisationsmessung zwischen<br />

00:00 Uhr und 00:48 Uhr<br />

Höhe [km]<br />

88<br />

86<br />

84<br />

82<br />

80<br />

31.07. 01.08.<br />

23 24 01 02 03 04 05<br />

Zeit [UT]<br />

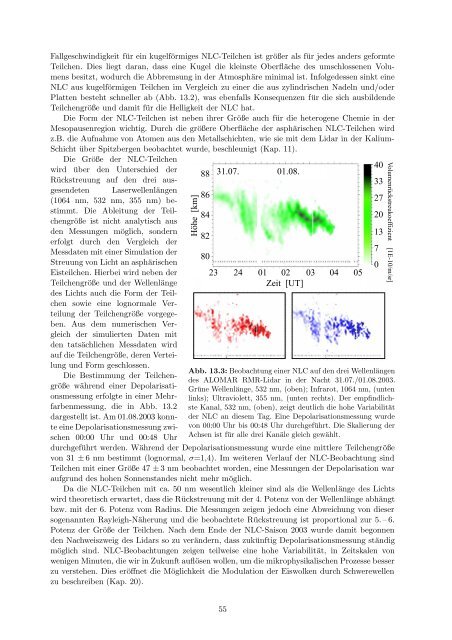

Abb. 13.3: Beobachtung einer NLC auf den drei Wellenlängen<br />

des ALOMAR RMR-Lidar in der Nacht 31.07./01.08.<strong>2003</strong>.<br />

Grüne Wellenlänge, 532 nm, (oben); Infrarot, 1064 nm, (unten<br />

links); Ultraviolett, 355 nm, (unten rechts). Der empfindlichste<br />

Kanal, 532 nm, (oben), zeigt deutlich die hohe Variabilität<br />

der NLC an diesem Tag. Eine Depolarisationsmessung wurde<br />

von 00:00 Uhr bis 00:48 Uhr durchgeführt. Die Skalierung der<br />

Achsen ist <strong>für</strong> alle drei Kanäle gleich gewählt.<br />

durchgeführt werden. Während der Depolarisationsmessung wurde eine mittlere Teilchengröße<br />

von 31 ± 6 nm bestimmt (lognormal, σ=1,4). Im weiteren Verlauf der NLC-Beobachtung sind<br />

Teilchen mit einer Größe 47 ± 3 nm beobachtet worden, eine Messungen der Depolarisation war<br />

aufgrund des hohen Sonnenstandes nicht mehr möglich.<br />

Da die NLC-Teilchen mit ca. 50 nm wesentlich kleiner sind als die Wellenlänge des Lichts<br />

wird theoretisch erwartet, dass die Rückstreuung mit der 4. Potenz von der Wellenlänge abhängt<br />

bzw. mit der 6. Potenz vom Radius. Die Messungen zeigen jedoch eine Abweichung von dieser<br />

sogenannten Rayleigh-Näherung und die beobachtete Rückstreuung ist proportional zur 5. – 6.<br />

Potenz der Größe der Teilchen. Nach dem Ende der NLC-Saison <strong>2003</strong> wurde damit begonnen<br />

den Nachweiszweig des Lidars so zu verändern, dass zukünftig Depolarisationsmessung ständig<br />

möglich sind. NLC-Beobachtungen zeigen teilweise eine hohe Variabilität, in Zeitskalen von<br />

wenigen Minuten, die wir in Zukunft auflösen wollen, um die mikrophysikalischen Prozesse besser<br />

zu verstehen. Dies eröffnet die Möglichkeit die Modulation der Eiswolken durch Schwerewellen<br />

zu beschreiben (Kap. 20).<br />

55<br />

40<br />

33<br />

27<br />

20<br />

13<br />

7<br />

0<br />

Volumenrückstreukoeffizient [1E-10/m/sr]