Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

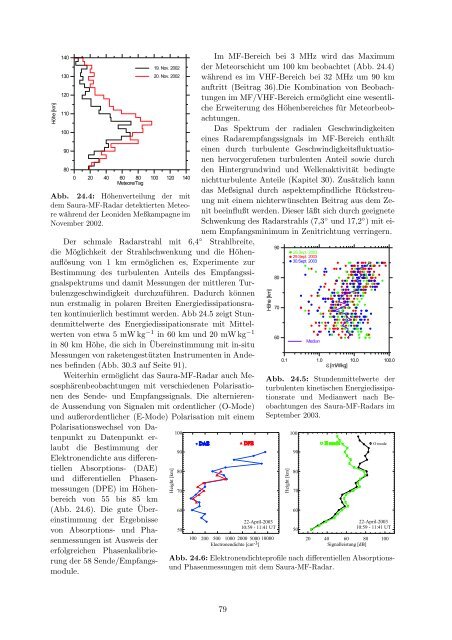

Abb. 24.4: Höhenverteilung der mit<br />

dem Saura-MF-Radar detektierten Meteore<br />

während der Leoniden Meßkampagne im<br />

November <strong>2002</strong>.<br />

Der schmale Radarstrahl mit 6,4 ◦ Strahlbreite,<br />

die Möglichkeit der Strahlschwenkung und die Höhenauflösung<br />

von 1 km ermöglichen es, Experimente zur<br />

Bestimmung des turbulenten Anteils des Empfangssignalspektrums<br />

und damit Messungen der mittleren Turbulenzgeschwindigkeit<br />

durchzuführen. Dadurch können<br />

nun erstmalig in polaren Breiten Energiedissipationsraten<br />

kontinuierlich bestimmt werden. Abb 24.5 zeigt Stundenmittelwerte<br />

des Energiedissipationsrate mit Mittelwerten<br />

von etwa 5 mW kg −1 in 60 km und 20 mW kg −1<br />

in 80 km Höhe, die sich in Übereinstimmung mit in-situ<br />

Messungen von raketengestützten Instrumenten in Andenes<br />

befinden (Abb. 30.3 auf Seite 91).<br />

Weiterhin ermöglicht das Saura-MF-Radar auch Mesosphärenbeobachtungen<br />

mit verschiedenen Polarisationen<br />

des Sende- und Empfangssignals. Die alternierende<br />

Aussendung von Signalen mit ordentlicher (O-Mode)<br />

und außerordentlicher (E-Mode) Polarisation mit einem<br />

Polarisationswechsel von Datenpunkt<br />

zu Datenpunkt erlaubt<br />

die Bestimmung der<br />

Elektronendichte aus differentiellen<br />

Absorptions- (DAE)<br />

und differentiellen Phasenmessungen<br />

(DPE) im Höhenbereich<br />

von 55 bis 85 km<br />

(Abb. 24.6). Die gute Übereinstimmung<br />

der Ergebnisse<br />

von Absorptions- und Phasenmessungen<br />

ist Ausweis der<br />

erfolgreichen Phasenkalibrierung<br />

der 58 Sende/Empfangsmodule.<br />

Im MF-Bereich bei 3 MHz wird das Maximum<br />

der Meteorschicht um 100 km beobachtet (Abb. 24.4)<br />

während es im VHF-Bereich bei 32 MHz um 90 km<br />

auftritt (Beitrag 36).Die Kombination von Beobachtungen<br />

im MF/VHF-Bereich ermöglicht eine wesentliche<br />

Erweiterung des Höhenbereiches <strong>für</strong> Meteorbeobachtungen.<br />

Das Spektrum der radialen Geschwindigkeiten<br />

eines Radarempfangssignals im MF-Bereich enthält<br />

einen durch turbulente Geschwindigkeitsfluktuationen<br />

hervorgerufenen turbulenten Anteil sowie durch<br />

den Hintergrundwind und Wellenaktivität bedingte<br />

nichtturbulente Anteile (Kapitel 30). Zusätzlich kann<br />

das Meßsignal durch aspektempfindliche Rückstreuung<br />

mit einem nichterwünschten Beitrag aus dem Zenit<br />

beeinflußt werden. Dieser läßt sich durch geeignete<br />

Schwenkung des Radarstrahls (7,3 ◦ und 17,2 ◦ ) mit ei-<br />

nem Empfangsminimum in Zenitrichtung verringern.<br />

Abb. 24.5: Stundenmittelwerte der<br />

turbulenten kinetischen Energiedissipationsrate<br />

und Medianwert nach Beobachtungen<br />

des Saura-MF-Radars im<br />

September <strong>2003</strong>.<br />

Abb. 24.6: Elektronendichteprofile nach differentiellen Absorptionsund<br />

Phasenmessungen mit dem Saura-MF-Radar.<br />

79